2006年07月23日(日)

|

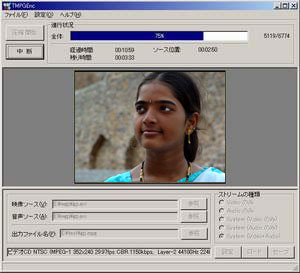

「ベーカムからMPEG変換 大阪」というキーワード。第1位はiMedioの受注者情報だが実は私の会社の情報である。2位は「HDV方式業務用ハイビジョンカムコーダーHVR-Z1J」でこれも私の会社のページだった。またこのKeyword Blogも1ページ目に挙がっていた。案の定問い合わせがあり、受注の方向に向かっている。 ベーターカムからMPEGへの変換は様々だが、とりあえずVTRからハードディスクへキャプチャーする必要がある。後はPentiunDのパワーでMPEGに変換するだけだが、最近ではキャプチャーしながらMPEGに変換したりも出来るようになった。しかし問題は変換後の画像及び音声の品位だ。経験的に変換はハードウエアよりもソフトウエアで行う方がきれいだ。ビットレートは映像、音声とも細かく設定しなければならない。そして画面サイズ、ピクセルの縦横比率なども十分なテストと経験から最適値を導き出す必要がある。またMPEGといってもMPEG-1、MPEG-2、MPEG-4などの形式があり、用途によって決定される。 GyaOのCM変換はMPEGではなく、Windows Mediaに変換するが、これはUSENからの細かなコーデック指定、ビットレート指定があり、完全に一致させたものを納品しなければならない。 いずれにしても雛形があるわけではなく、実験、テストを繰り返す中で自社用の雛形を作ることが大切だ。またMPEG-1への変換はアマチュアの場合高価なアプリケーションを使わなくてもTMPEGencといった優れたフリーソフトも配布されているので使ってみると良いだろう。 余談になるが最近BloGariがやたら重くなる。早急にサーバーの増設、回線の増強を希望する。 |

2006年07月20日(木)

|

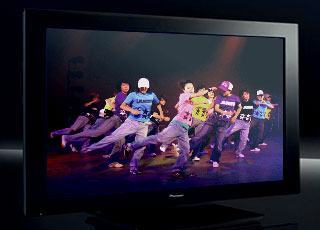

HDV撮影で検索されていた。 HDVやXDCAMHDのハイビジョンキャメラが色々と発売され、家庭用も手のひらサイズのハイビジョンが一般化してきた。そして放送用のHDCAMはより高画質なHDCAM-SRにも発展した。 我々のような映像職人にとってこの加速度的な技術の進歩は大歓迎だ。今までスチル写真でしか表現し得なかった高精細な画像が毎秒30枚、あるいは60枚も記録できるのだ。一瞬ではなく、時の流れとしてである。そしてHDVを使用することで遥かに安いコストでそれが実現出来、さらに従来の予算で特機使用の撮影が可能になる。 先日美容専門学校の学校案内を撮影したがやはりHDV+特機を用い、さらに高価なHMI照明も使用した。それでいて予算は従来のベーターカム特機なし程度である。HDVの真価を発揮した作品はクライアント、代理店からも高い評価をいただき、改めてHVR-Z1jのポテンシャルの高さを痛感した。この作品は携帯サイトで配信されているが、AUの小さな液晶でも高精細な動画を見ることが出来た。 HDV撮影によって機材費は大幅に下げることが出来た。ただし人件費はそうは行かない。人件費とはテクニック、センス、労働への対価である。そして個々の生活の糧である。この点はクライアントに深く理解していただく必要がある。ちなみにキャメラマンの人件費は35.000/日である。 |

2006年07月18日(火)

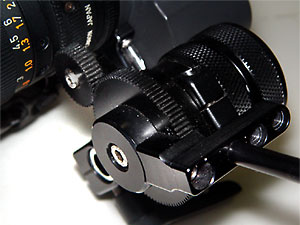

映像職人 機材という検索キーワードだった。検索されたページは会社概要である。会社概要には確かに「映像職人として道具=機材を100%使いこなすことが重要」と書いている。 映像職人 機材という検索キーワードだった。検索されたページは会社概要である。会社概要には確かに「映像職人として道具=機材を100%使いこなすことが重要」と書いている。「弘法は筆を選ばず」というが、我々は筆を選ばなくてはならない。また筆の手入れはとても重要だ。写真はクロジール製のオイルダンプズーマーで、滑らかなスローズームを手動で行うには大変便利の良い道具だ。しかし、肝心のズームレンズ本体のオイルが古くなっていたり、カムにゴミが入っていると、道具に頼っても望むキャメラワークは実現できない。メンテナンスをきっちり行うこといつまでも優れた性能を維持できるのである。  左の写真はキヤノンの14倍放送用ズームレンズだが、設計は約20年余り前のものだ。しかし普段使用している15倍や16倍の放送用ズームレンズに比べて解像度、色収差、湾曲収差などは勝っている。ただし重量は倍近くあるモンスターだ。NHKがキヤノンにサイズ、価格を無視した最高性能を求めて作らせただけあり、現行のハイビジョンレンズ並みの性能を持っている。まさにバブルレンズといえる。このレンズも正しいメンテナンスの実施により、私の会社では高画質を要求されるVPでは今なお現役だ。まさに銘玉である。 左の写真はキヤノンの14倍放送用ズームレンズだが、設計は約20年余り前のものだ。しかし普段使用している15倍や16倍の放送用ズームレンズに比べて解像度、色収差、湾曲収差などは勝っている。ただし重量は倍近くあるモンスターだ。NHKがキヤノンにサイズ、価格を無視した最高性能を求めて作らせただけあり、現行のハイビジョンレンズ並みの性能を持っている。まさにバブルレンズといえる。このレンズも正しいメンテナンスの実施により、私の会社では高画質を要求されるVPでは今なお現役だ。まさに銘玉である。会社のホームページでも機材について紹介しているが、道具についてもToolのページとして色々掲載している。現在電動リモコンによるクレーンヘッドを加工中だが、いずれToolで紹介しよう。映像職人としてはメーカー製だけではなく、様々な加工を施したオリジナル機材も重要である。 |

2006年07月12日(水)

|

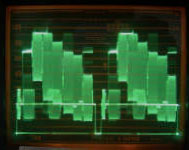

「SMPTE カラーバー」というキーワード。全く上位には上がっていないが、端的に説明されたページが無かったのだろう。カラーバーについては以前にも書いたが、改めて解りやすく解説してみよう。 数種類あるカラーバーの中で現在最も一般的なものがSMPTE(全米映画テレビジョン技術者協会)カラーバーと呼ばれる映像信号のレベル、色相の基準信号である。 もしカラーバーが無ければ技術者たちは見た目でモニターの色を調整しなければならないし、撮影においてもは基準となるモニターが正しく調整されているかどうか判断できない。また中継や放送において、送信した信号が受信地において正しく受信復元出来ているかわからないのである。 カラーバーには規則性があり、色の違い(色相)を角度(ベクトル)で示している。REDに対してCYAN、MASENTAにはGREEN、BLUEにはYELLOWがそれぞれ色相が180度反転している。これをベクトルスコープで見ると星型の画面として見ることが出来る。  信号の強度(明るさ)はウェーブフォームモニターで見ることが出来る。  基準となるSMPTEカラーバーをマスターテープの始めに記録しておくことで本編を基準通り(記録した時の状態)で再現できるのである。また、中継もSMPTEカラーバーを使うことで正しい再現が可能になる。もちろん音声も基準となる1kHz/0dBのテストトーンを用いて規定レベルの調整を行う。 SMPTEカラーバーは10cmを10cmとし、100gを100gとするるための原器であり、ベクトルスコープ、ウェーブフォームモニターは定規であり秤なのだ。 |

2006年07月09日(日)

|

「ビデオ 撮影 機材」というキーワード。検索されるページは「千里ビデオが使用する撮影機材について」だ。 撮影には様々な映像機材を使用するが、全てが最新というわけにはいかない。もちろんハイビジョン機材も使うが、購入から十数年を経たベーターカムなども今なお使用頻度が高い。   これは我々のような小さなプロダクションにかぎらず、放送局自体が今なおベーターカムを使用しているからだ。先日放送を終了したビフォア・アフターの高画質な映像も実はベーターカム一体型のBVW-400やBVW-400Aで撮られていた。 また機材はキャメラだけではなく様々な周辺機器が必要だ。たとえば音声関係の機材や特機といったものが必要になる。  率直なところ技術会社は利益を上げても設備投資に追われ続けるしかないのだ。「機械や技術が好きでなければやってられない」のである。とりあえず不景気な時は設備投資に力を注ぐのが良いと思っている。そしてホームページの更新も重要である。現在DVDサービス(DVDservice)としてオーサリングやコピー、プレスに関するコンテンツを企画している。またリアルタイムエンコードの実験を始めた。そちらの方も盆までには公開できるだろう。 |

2006年07月06日(木)

|

「波形モニター」の画像検索だ。検索結果をみると、私のサイトの写真がやたら挙がっていた。 波形モニター(ウェーブフォームモニター)はデジカメで言うヒストグラムの様なものだ。ビデオ信号のレベルをCRTにグラフ状に表示してくれる。撮影時、編集時に信号が規定レベルになっているかが一目瞭然だ。ピクチャーモニター(普通のテレビモニターと同じ)では相対的なものしか判らず、絶対的なレベル管理には波形モニターは無くてはならない。 自動車で言えばスピードメーターの様なものだろうか。体感速度は道路の広さや、周囲の車の流れによって大きく変わる。勘を頼りに走っているとつい速度違反をしてしまう。時々スピードメーターに視線を移して体感速度を補正しなければならない。正しい速度を守るためには必ず計器が必要になる。  今日は阪大医学部のポスター撮影だ。もちろんデジカメを使うが、使用サイズが大きいため10000000画素のサイバーショットR-1を使用する。もちろんヒストグラムを使って諧調を確認しなければならない。 |

2006年07月05日(水)

「インカム クリアカム 違い」という検索だった。それもNHKからのアクセスである。おそらく技術系ではない人がクリアカムとインカムの違いを調べていたのだろう。 「インカム クリアカム 違い」という検索だった。それもNHKからのアクセスである。おそらく技術系ではない人がクリアカムとインカムの違いを調べていたのだろう。 クリアカムとインカムは同じものである。ただしクリアカムは商品名(会社名)であり、インカムはインターカムの略称である。つまりインターカムの総称としてクリアカムと呼ぶのは間違っている。Clear-Com社のコミュニケーションシステムがクリアカムになる。 一方インカムの方はコミュニケーションシステムの総称で、ヘッドセットはアシダ音響が定番になっている。 また、放送用キャメラにはインカム端子があり、ヘッドセットのみ付けることでキャメラ、ディレクター、スイッチャー間での相互通話が実現する。ステーションを用意し、キャノンケーブルを引き回さなければならないクリアカムシステムよりもはるかに便利がいい。しかし音質はクリアカムが優れている。現場によっては撮影技術も制作さんが準備したクリアカムを利用することもある。 |

2006年07月03日(月)

|

「HDV 空撮」である。HDVを空撮に使用する機会が多くなっている。空撮だけではなく、車などに取り付けたオンボード撮影などにも高解像な性能が新しい分野を広げている。 先日事務所の近くの家電量販店でHDR-HC1が72,000円で売られていた。新型のHC3が発売されて一気に価格が下がったのだ。業務用のHVR-A1Jが20万以上することを考えれば大変なお買い得である。確かにDVCAM記録が出来なかったり、ダウンコンバーターが簡略化されてはいるが、別なVTRでキャプチャーすることを考えればHDVとして不便なことはない。また水中ブリンプなどもHVR-A1Jと同じ物が使用できる点でもHC1がA1Jの1/3の価格で購入できることは魅力的だ。特にオンボードキャメラとして使用する場合は脱落などのリスクも考えなければならず、金銭的な損害は小さくしたい。 余り真剣に考えるよりも衝動買いをした方が得策なHDV旧機種の特価販売である。 |

2006年05月22日(月)

|

「動画配信 利点 欠点」だった。 ストリーミングが一般化したことで、ネットでの動画配信は今や日常化している。私ももちろんGyaOのユーザーだし、GyaOのCMを手がけている。 今更「利点 欠点」と言われると、さて何が欠点だろうかと思ってしまう。欠点といえば欠点になることの一つはコンピューターのパワーを要求することだろうか。今や先端ではデュアルプロセッサー搭載が当たり前になったが、しかし2GHzたらずのセレロンであっても十分にGyaOを見ることは出来る。ただしPentiumII以前のPCやMacintoshでは無理だ。古いコンピューターが使えないということが一応欠点といえるだろう。 それとやはり接続速度の問題である。今なおダイヤルアップ環境のみというユーザーも存在することを考えれば、法の下の平等の精神から、総務省にはもっと頑張ってもらいたい。 最近忙しさにかまけて、ブログの更新が出来ていない。いまも仕事中だが、100GBほどのコピーを行っている待ち時間での更新だ。最近は携帯サイト用の動画作成も多く、けっこう忙しい状態になっている。ロケで野外に出たいと思うのだが、次の仕事も「レギュラー」の松本君と西川君のスタジオ撮影だ。しかし、愉快な二人はちょっと楽しみである。 |

2006年05月17日(水)

|

「DV HDVに変換」だ。かなり奥深いところからアクセスしていただいた。 ソニーがHDV方式の超小型キャメラを発売して以来、大型テレビとの連携からHDVユーザーが増えている。MPEG-TSとはいえ、1080iの映像を記録できることは素晴らしいことだ。液晶にHDが適している理由はブラウン管テレビに比べて、液晶テレビでは従来のSDの画質が甚だしく悪いことによるのではないだろうか。 「ハイビジョンを観るとはきれいなのに、地上波アナログはものすごく汚いのはどうして」と聞かれることがよくある。そんなときはいつも「ブラウン管テレビで見るときれいに見える」と答えている。液晶が一般化し、ブラウン管の美しい画質を知らない世代が増えてきたのかもしれない。はじめから画素数が決まっている液晶と、電子線を蛍光対に照射して水平走査線を描くブラウン管の差だ。たとえばパソコンに液晶ディスプレーを使う場合に最適解像度以下の解像度(1280×1024の液晶に1024×768を表示させた場合など)では文字が甘くなりボヤっと見えるのと同じことである。やはりハイビジョン対応の液晶ディスプレーにはハイビジョンが適している。DVをSD映像として液晶ディスプレーで観るよりは、DVをHDにアップコンバートしてから見たほうがきれいだ。 検索の「DV HDVに変換」だが、現状では限られた機種のみがリアルタイムに変換できるようだが、いずれアップコンバーター内臓のディスプレーなども出てくるだろう。そうなるとSD画質の放送やビデオもかなり高画質になる。HD作品を作る場合に従来の映像資産を混合して編集しなければならない。そのために必ずアップコンバートの必要がある。私の会社では「DV HDVに変換」をCanopusのハードウエアとソフトウエアを使って行っている。いずれはリアルタイムに変換でき、高性能かつ低価格なものが出てくるだろう。 |

2006年05月16日(火)

|

edius ハイビジョンはカノープスからのアクセスだ。 よくソニーやカノープスからのアクセスがある。市場調査だろう。様々な人たちがHDVやノンリニア編集を使っているから、メーカーもネットから情報収集を行っている。一種のマーケティングだ。 私も同業種の会社のWEBはよくチェックする。何処が何を導入したか、そしてブログやBBSなどにも沢山の情報が含まれている。バーチャルといわれたネットの世界だったが、今や現実を引っ張っている。大きな変化だ。 画像のIP情報は暈かしておいた。 |

2006年05月09日(火)

|

HD送出 昨年の5月に書いた「日々好日」のアーカイブが検索されていた。当時は、といってもたった1年前だが、ハイビジョンの送出は大変だった。現場へHDCAMかDVCPROHD、もしくはDVHSか発売間もないHDVを持ち込まなくてはならなかった。それが今では極めて簡単、低コストで行えるようになった。そして送出システムもテープから巻き戻し不要のディスクになり、キューポイントへのアクセスも瞬時に出来るようになった。 さらにEDIROLからSD入力4系統と、HD入力やパソコンからのRGB入力4系統を自在に切り替えることが出来るスイッチャーV440HDも発売された。  確かに時代は低価格へ進んでいる。しかし我々技術会社は低価格に甘んじることなく、常に低価格:高品質を目指さなければならない。そして何よりもクライアントにハイビジョン素晴らしさを理解してもらわなくては意味が無い。現実にSDとHDの差を認識していないクライアントがかなり存在する。また、ハイビジョンの良さを認識しつつも「費用がべらぼう」と思い込んでいるようだ。 |

2006年05月04日(木)

|

MpegCraft 2 DVDユーザー MpegCraftとはカノープスのDVD作成ソフトだ。チャプターが設定しやすく重宝した。Ver.1から2になった時にDVDのメニュー画面の作成機能が追加された。そして今回HDVハイビジョンのキャプチャー&カット編集機能が追加された。 MpegCraft 2 DVDからのアップグレードをダイレクトショップで購入したが、なんと3,150円である。DVD作成は殆どのPCで使用可能だ。メーカー推奨の動作環境はPentium3/4/M/D/Celeron/Sempron/urion/Athlon/Duronということで何でもOKだ。ただし「HDV編集には PentiumDもしくはデュアルコア環境を推奨」というこで、さすがにCeleronD/2.53でHDVはキャプチャー出来なかった。それにしても3,150円は安い。安すぎる。 だが、PentiumD搭載パソコンが8万円台で売られていることを考えると、この格安ソフトはHDVによるハイビジョン普及には大いに貢献できるだろう。 そしてハイビジョンといえばAPPLEのQuickTimeの映画予告編のHDが充実した。コンテンツの殆どが720/30Pや1080/Pでの配信が始まっていた。H264のHD映像はQuick7やWindowsMediaPlayer+ffdshowを使ってCeleronD/2.53でも問題なく再生できた。QuickTimeは全画面表示や編集、書き出しが可能なPro版(3,400円)が便利だ。 |

2006年05月03日(水)

|

DVSTORM VARICAMという検索。 最近はVARICAMやCINEALTAだけではなくHDV、XDCAMHDというビデオキャメラによる映画撮影が盛んになってきた。「男たちの大和」やVシネマ「難波金融伝 ミナミの帝王」もVARICAMで撮られている。「東京大学物語」も全編JVCのHDVで撮影されたらしい。ただしDVDがビクターエンターテインメントから発売ということから、HDVの採用理由は差し引いて考えるべきかもしれない。いずれもハイビジョン編集の後キネコされフィルムになる。検索キーワードのDVSTORM VARICAMだが、DVSTORMでは24コマプログレッシブの編集には対応していないため、ポストプロダクションでのHD編集が必要だ。しかしFinalCutProやEDIUSにオプションを追加することで720/24Pやバリアブルフレームレートでの編集が可能になる。私はEDIUSにVARICAM Optionで対応している。 最近知ったのだが、EDIUSを動かしているヒューレットパッカードのワークステーションは「MADE IN TOKYO」だそうだ。知らなかった。  |

2006年04月25日(火)

|

ベーカムのメンテでの検索。 最近はDVCAMやHDVでの撮影が多く、ベーカムの使用頻度が減ってきた。キャメラ一体型だけではなく、スタジオVTRも納品がデジタル化してきたために使用頻度が下がっている。しかし必要に応じてメンテナンスは欠かせない。ヘッド交換、コンデンサーの交換や光学フィルターの交換などもある。 ソニーでは使用状況に応じてA,B,Cとコースを設定しているが、毎回Aというわけには行かない。1000時間でAとなり、2000時間目はB、3000時間目はCを行わなければ初期性能が維持できない。しかし、放送用の一体型キャメラの場合はAが約25万、Bで40万、Cは70万もする。確かにキャメラ本体が600万ほどだから、当然である。だがCメンテの費用で小型HDVキャメラのHVR-Z1JとHVR-A1Jが2台セットで買えることを考えると、そろそろベーカムも廃棄の時が来たのかと悩む。Cメンテまで後400時間ほどだが、その頃にはもっと安くて高性能なキャメラが出てくるだろうし、今更4:3のベーカムである。 だが、やはりこの業界でベーカムは無くてはならない存在であると同時に、我々の誇りでもある。やはりいつでも使える状態で維持すべきだろう。 |

| 前へ | 次へ |

PHOTOHITOブログパーツ

|

ニックネーム:SENRI 都道府県:関西・大阪府 映像制作/撮影技術会社 (株)千里ビデオサービス 代表取締役& 北八ヶ岳麦草ヒュッテHPの管理人です。よろしくお願いします。 ↓色々出ます↓ »くわしく見る バイオグラフィー |