2006年08月30日(水)

|

「ポータブレース」の検索だった。オフィシャルサイトの読み方からすると、正しくは「ポータブレイス」である。ヒットしていたページは撮影機材のページだった。 ポータブレイスのモニターケースは業界では最も信頼されるケースであり、使い易いものである。ポータブレイスを使っていなければモグリといっても過言ではないかも知れない。 しかし地元大阪の摂津金属も優れたワーキングイージーというプロフェッショナルケースを扱っていて、HVR-Z1J用のケースなどもある。一度サンプルを手に入れて検討する価値はありそうだ。摂津金属はアイデアルブランドで様々な電子製品用シャーシやラックを作ってきたメーカーで、私は中学生時代から自作アマチュア無線機やオーディオアンプのシャーシやケースを愛用してきた。映像機材のケースで再会できることは楽しみである。 写真は番組取材での映像プレビューのひとコマだ。 |

2006年08月26日(土)

|

「裏スイッチング」とは何処となく怪しい響きのあるキーワードだ。検索されたページは「スイッチングによるマルチキャメラ収録について」というページだ。複数のキャメラを使用した中継や録画の場合、リアルタイムにキャメラをスイッチングし、選択中のキャメラには赤いタリーランプ(民生機でいう録画ランプ)が点灯し、キャメラマンはスイッチャーの指示を聞くまでもなく自分の絵が使われていることを知ることが出来る。 大きなイベントでステージサイドにライブ映像を中継する場合、観客に肉眼で見えるような小さな絵を中継しても意味がない。やはり肉眼では見えないドアップの映像を送出することが演出になる。ところが、そういったアップばかりの収録では記録としてのビデオが成立しなくなる。やはりルーズなサイズの映像も必要だ。そう言う場合に「裏スイッチング」によってレッドタリーが点いていないキャメラの映像を記録する必要が出てくる。 裏スイッチングを行う場合は、本線のスイッチャーと別にもう1台別なスイッチャーを組んで対応したり、スイッチャーのプリセット映像を記録して対応する。完プロ収録の番組では編集用の裏撮りスイッチャーをディレクターや編集マンが担当したりもする。 放送用のテレビキャメラの場合、レッドタリー(プログラムタリー)と別にグリーンタリー(プリセットタリー)ランプが装備され、キャメラマンに裏スイッチングしていることが伝わる。グリーンタリーが点灯したキャメラマンは自分の絵が裏撮りされている、もしくは次に自分のキャメラが選択されることを事前に知ることが可能になる。また、キャメラのアイリス(絞り)や画像を調整しているVEにも予め予告することが出来るのだ。グリーンタリーが無い時代には警告用の黄色やオレンジのランプが点灯するように改造して対応していたものだが、いつからか正式に「グリーンタリー」となり一般化した。余談だがキャメラマンとして他社から技術協力で呼ばれた時にビクターの業務用キャメラが使用されていて、プログラムタリーが緑色に光った時は戸惑った。やはりメインのタリーランプは赤色であるべきだ。 いずれにせよ「裏スイッチング」「裏撮り」、「舞台裏」など「裏」というキーワードは一般の人にすれば怪しい響きを持っているのではないだろうか。業界の裏で仕事をする我々「裏方」は怪しい人間と思われているのかも知れない。 |

2006年08月25日(金)

|

「アナログコンポーネント HDV変換」だった。検索されたページはHVR-Z1Jのページだが、アナログコンポーネントからHDVへの変換は大変だ。 HDVからHDCAMへの変換は様々なコンバーターが各社から発売されていて、とても簡単に出来るようになった。ところがHDCAMの出力(HDSDIやアナログコンポーネント)をIEEE1394のHDVに変換するためのコンバーターは未だ製品が出て来ないのだ。 製品発売の予告をしている朋栄の技術者に何故出ないのかを聞いたところ「コストを抑えられない」ということだった。つまりHDSDIやアナログコンポーネントをIEEE1394のストリーミング(Mpeg2TS)への変換にはエンコードが2回必要で、それをリアルタイムに行うためにコストがかかるらしい。現状では100万以上になってしまうという話もある。いずれソニーあたりから安く出そうだが、やはりHDVデッキにアナログコンポーネントのHD入力やHDSI入力を付けていないことを考えると、著作権や隣接権の問題があるのかも知れない。つまりHDVデッキがアナログコンポーネント(D4)を録画出来ると現行のハイビジョン放送が簡単にHDVテープに録画出来てしまうことになる。 以前放送用ハイビジョンで収録したものを民生のハードディスクレコーダーに録画するために大変苦労した。結局ポスプロでは対応出来ずに私の会社の編集室で行った。ハイビジョン編集したものを民生用ハードディスクレコーダーに直接書きして、1080iハイビジョンをハードディスクレコーダーごと納めて完了したのだ。 それまでイベントでハイビジョンを送出するためにはHDCAMやDVCPRO-HD、HDVなどのVTRに依存しなければならなかったが、ハードディスクレコーダーごと納めることで制作費に10万ほどの追加で対応できるようになった。レギュラーのクライアントに対しては一度納品すれば次回からはハードウエアの費用は必要なくなるため、意外と評判は良い。しかしこれも暫定的なもので、間もなくブルーレイDVDやHDDVDが一般化し「昔は苦労したね」ということになるだろう。ただ、現状ではHD信号をHDVに変換するためにはかなりやっかいで、様々なノウハウや知識、ハードウエアが必要なことは確かである。 |

2006年08月22日(火)

|

「ロビンソン型 ヘリ」というキーワード。上位で検索された結果は空撮を紹介したページだ。 ロビンソンはセスナよりもチャーター料金が安い二人乗りのヘリコプターのことだ。パイロットの話では「中古なら500万程度で販売され、自家用に所有する人も多い」らしいが、「非力なだけにけっこう難しいんですよ」とも言っていた。確かに旧運輸省航空局から「ロビンソン式 R22 系列型機及び R44 型機について、メインローターの失速等に起因する事故を防止するため、耐空性改善通報 を発行し、飛行規程の改訂を通して、新たに規定された安全な飛行方法を遵守すること」という通達のあった機種である。 残念というか、よかったというか、笹邊は機材と体重の合計で積載量を超過してしまうので空撮のためには搭乗できない。もっぱらエアロスパシアルAS350ということになる。AS350なら山岳地帯の撮影も安心して使用できる。いずれまた北海道の流氷や、八ヶ岳の空撮写真を公開するつもりでいる。 |

2006年08月17日(木)

|

「撮影台」である。ヒットしたページに載っている写真は車両庫で撮影用の台を製作していた時のものだ。 撮影台というと普通我々はイントレのことを言うが、イントレでは組み立てに時間を要する上、キャメラマンの動きがキャメラに伝わってしまう。安定した望遠ショットを撮る場合はキャメラとキャメラマンを物理的に切り離す必要がある。残念ながら、市販のものは全てが台そのものにキャメラマンが乗る設計のため、とても使いづらい。そんな場合には自らの手で作ることが必ず必要になる。 この時はほぼ頭の中にイメージが出来ていたため、既製の洗車台をDIYで購入し、少しの加工だけで済んだ。費用も全額で1万円もかからず、全て特機費で賄うことが出来た。「持って帰りますか?」と監督に尋ねると「新幹線には乗せられないよ」で決着。それからは事あるごとに「あの台頼むね!」当然請求は出来ない。 |

2006年08月16日(水)

|

「田植え ロケ 9月」は素人の検索ではないだろう。おそらく技術会社か制作会社の人間だと思う。ヒットしたページは日々好日アーカイブのページだった。 普通に田植えというと5〜6月だが、我々には稲刈りが終わった後が田植えのシーズンだ。写真は新機種の試験を行っている様子。泥の飛沫がかかっても大丈夫なようにキャメラをスポーツハウジングに入れ、映画でよく使うグリップやアングルを用いて固定している。この時の撮影はオンボードが中心で、その上季節もよかったため快適な現場だったが、時に真冬の田植えも経験しなければならない。 これまでに真冬の田植えは岐阜や滋賀で何度も経験している。殆どは次期発売の新機種用の販売マニュアルや操作マニュアルだが、撮影に入る前に田圃に張った氷を割り、あぜ道に積もった雪を溶かすことから仕事は始まる。防寒具に身を包んで万全の体制でかかるが、日が傾く頃には全身びしょ濡れである。そして雪が舞い始めると濡れた部分は凍り始めるのだ。撮影終了後はガソリンスタンドの温水洗車で汚れた三脚類を洗浄すると同時に自分自身も洗浄する。 昨日あたりから急に日が短くなり、風が変わったよううに感じる。盆が明け、暑い夏が遠ざかろうとしている。我々の周りでは間もなく田植えシーズン到来である。 |

2006年08月11日(金)

|

「HDV 業務用 信頼」や「HDV規格の違い」そして「HDVでの音声録音レベル」といったHDVに関する技術的な検索が多い日だった。 HDVは2004年末に家庭用1080iハイビジョンキャメラHDR-FX1が発売され、その業務用バージョンとしてHVR-Z1Jとして登場した。FX1発売当初にバグがありZ1Jは業務用として信頼性を高めて発売された。発売後1年を過ぎ、下位機種や家庭用の新機種は色々発売されるが、Z1Jは今なおHDVの最上位にあり、マイナーチェンジも無い。つまり完成度が高く、信頼できるキャメラだといえる。これまでに数々の仕事をこなしたが、確かに優れている。画質も放送用や業務用のキャメラで撮影した素材と同じ作品の中に入れても見分けが付かないほどである。 ソニーは業務用をXDCAM-HDへ移行させたいのかも知れないが、HVR-Z1JがNHKや各地の放送局で使用されていることや、業務ユーザーのHVR-Z1Jの使用頻度の高さを考えるとこの小さい業務用ハイビジョンキャメラはソニーがソニー自身を自身を脅かす存在なのかも知れない。 写真は今日なんばHatchで行われた「K-POP MUSIC FLOWER 2006 SUMMER」取材のひとコマだ。番組は4CAM/EFPとこのHDVのキャメラで撮影した映像で構成され、9月7日にスカパーのM-netで放送される。私と一緒に写っているのはノラゾ(ノラジョ)のイ・ヒョクさんとチョ・ビンさん。そして通訳の金民樹さん。他にも「バラードの皇太子 Tei」キム・ホギョンさんやBANANA BOAT、LUGといったアーティストを取材した。韓国の人はファンを大事にするとは聞いていたが、メインゲストのTeiさんはじめ、全ての出演者のファンを大切にする気持ちを目の当たりにした。↓下の写真はBANANA BOATの3人。  私的な意見を述べるとBANANA BOATのリーダーはとても可愛い。当然テープもよく回る?ということは無いはずだ。 ※金民樹(キム・ミンスー)さんについて。 彼女は劇団タルオルムの代表である。9月8〜10日にシアトリカル應典院(オウテンイン)で劇団タルオルム第二回公演「大阪環状線」を公演される。 |

2006年08月10日(木)

|

「Panasonic SW 350」だった。 正しい品番はAW-SW350である。素晴らしいスイッチャーだ。量子化10bit、13.5MHzサンプリングのフレームシンクロナイザーをVIDEO IN 1〜5の各チャンネルに搭載したモデルで、旧機種SW300とは外見は似ているが内容は全く別物である。しかし価格は据置かれSW300と同額で発売された。 このスイッチャーを設計したS氏とは20年近く前に知り合ったが、常に前向きの優れた設計者である。キャメラの設計やTBCなどに携わってこられたが、このスイッチャーは氏のお薦めで購入した。 「SW300の問題は全て解決しました!FSを5枚内蔵したのでダイレクトにカットが使えるようになりました。コンポジットのFSですから、FSを使わないゲンロックモードと比べても極端な画質低下はありません。100万以上で売りたいんですが、営業からSW300と同額でないと売れないということで、価格は据え置かれました!」氏の言葉を信じたが間違っていなかった。使ってみてその素晴らしさに驚いた。BNC1本によるコンポジット接続での画質は他のFS内臓機種とは全く違う。当時講師をしていた某専門学校にも購入させたが、自身を持って進めることができた。 検索されたページのケーブルウエストのイベントレポでは機材のシフトの関係で初日をSW300、2日目をSW350で行ったため、画質の差は一目瞭然だった。もう一つの現場はATCで昨年行われたケーブルテレビショーだったが、ここでも350はその性能を遺憾なく発揮した。 太鼓判を押せる機材というものはなかなか無いものだが、この可愛らしいスイッチャーは私からも太鼓判を押せる素晴らしい機材である。 |

2006年08月09日(水)

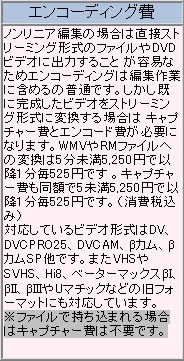

「wmv エンコード 費用」というキーワード。WMVつまりWindows Media Videoへの変換である。 「wmv エンコード 費用」というキーワード。WMVつまりWindows Media Videoへの変換である。メディアファイルへの変換は今ならパソコンさえあれば誰でも出来る時代である。だがそういったことも仕事として成立するには訳がある。指定のサイズ、画像と音声それぞれのコーデック、ビットレート、サンプリングの設定が非常に細かい。以前にも書いたが、GyaOへの納品は上記の全てに指定があり、それを外れると不良素材として受け入れてもらえない。まさに放送局の「番組交換基準」そのものである。そしてキャプチャー用のVTRのグレードなども重要になる。 先日ある芸能プロダクションが歌手のプロモーションビデオをDVDで局に送ったところ、有無を言わさず送り返されてしまった。深夜、プロダクションから私のところへ「大至急ベーカムへ変換してほしい」と依頼が来た。要するに泣き付かれたわけだ。原因はDVDが番組交換基準外であるということに他ならない。 DVDを確認すると音声レベルは基準を超え、黒レベルは潜ってしまっている。そして捨てカット(リーダー、トレーラー)が無い・・・etc.であった。何処のSOHOが作ったかは伏せておくが、これならD-2で納品しても不良素材である。結局私の会社の編集室でレベル修正とリーダーの追加、カラーバー、クレジット、TC付けなどの作業を行い、ベーカムに出力した。 「プロに任せる意味がある」というキャッチコピーを聞いたことがある。自動車を例にすれば判り易い。誰でも自動車は運転できるが、お金を取って人を運ぶ場合は二種免許が必要だ。そして大勢の人を運ぶ自動車を運転するには大型免許が必要になる。要は事故無く確実に輸送するためには費用がかかってもプロに頼むのである。 テレビキャメラを操作したり、映像の編集に免許は要らない。つまり誰でもが出来る。ここが落とし穴だ。誰でもが出来るが、結果に差が出る。費用とはその差のための対価なのだ。 |

2006年08月07日(月)

|

「16mmフィルム DVD」という検索。テレシネ変換を案内している「フィルム&フィルムズ」のページがヒットしていた。 8月6日の「原爆の日」にちなんで数日前から様々な歴史的映像がTVで流れていた。世の中には埋もれた映像資産が数多くある。先日倉庫を整理していたら名神が開通して間もない頃のレギュラー8のフィルムなどが出てきた。映写機にかけてみると薄っすらと雪を被った関が原付近を今は懐かしい車がノロノロと走っていた。こういったものが世の中に沢山埋もれていて、いつかは消えてゆくのだろう。 古い映像資産は今のうちにデジタル化するのもよい。しかしデジタル化とい言っても何が長期保存に向いているのだろうか。DVDが永久はおろか、半永久的なメディアでないことはもはや常識である。日本工業規格では2005年8月に提出された「電子化文書の長期保存方法」と題する規格原案が現在審議中である。その規格原案では、CDやDVDなどの記録媒体を3年に1度点検し、一定の劣化が検出された場合は即座に新しい媒体にデータを移行することとしている。やはりデジタルメディアに変換後、定期的なバックアップが必要なのである。 写真は私の手元にあるスーパー8の撮影機NikonR8とR10だが、このキャメラに入れるフィルムも残すところタングステンタイプのエクタクロームのみとなり、外式のコダクロームは姿を消した。もしも古い記録映画が銀塩ではなく、今のようにデジタル化されたののであればおそらく1/10も現存しなかっただろう。デジタルデータの保存はフィルムや印刷物のようなアナログデータに比べて品質は高いながらも、残し続けることは極めて難しいことだと思う。 |

2006年08月04日(金)

|

「DV-cam ラップトップ編集機」で検索されていた。 残念ながら検索結果は解散したキュリオのバナナホールでのラストライブ収録現場だった。ここで使用したDVCAMはハーフサイズのDSR-45が2台で、ラップトップはDVCPROのLT-75が3台だった。DVCAMのラップトップを使用したのはJ:COMの送出現場だ。  場所は岸和田のラブリーホールだが、DVCAMのラップトップ編集機DSR-70Aの半分だけだ。  また、マナ・カナの現場でも使っている。  半分という表現はすこし違っている。実は半分で1台なのだ。つまり半分でも使え、また合体すると変身してラップトップ編集機になる。おそらく合体、変身の超金合世代の設計者が考えたものだと思うが大変よく出来たVTRだ。しかしながらすでに生産完了商品になってしまったことは残念だ。 |

2006年08月02日(水)

「DVDサービス 吹田」でのアクセスだ。サイトマップがピックアップされ、そこからのアクセスである。私がDVDサービスに関するコンテンツを掲載したのが8月1日だから翌日には検索エンジンに登録されたことになる。近頃の検索のエンジンの速さに驚く。「吹田」というキーワードは千里ビデオサービスが当初吹田市で創業し、平成元年に箕面へ移転したためで、何かのキーワードがあったのだろう。 さてこのDVDサービスだが、やはり互換性が最も大切だ。DVDプレーヤーだけではなく、プレステやパソコンでも問題なく再生できなくてはならない。私が初めてDVDを作ったのは今から10年ほど前のことで、大阪の某所に豪華なエステが誕生し、そのオープニングセレモニー用に浜崎あゆみさんとELTヴォーカルの持田香織さんからのメッセージをDVDに焼いたことである。当時はFor Generalは無く、DVDといえばFor Authoringのみであった。DVD=高画質=高価が常識という時代だ。確かFor Authoringのディスクが1枚5000円近くしたように記憶する。 当時はどちらかといえばDVDではなくVideo CDの方が一般的で、オーサリングシステムはソニー製が700万ほどした。それがWindows3.1で走っていたが、一年も経たないうちにWindows95のVAIOがVideo CDオーサリングを可能にしてしまった。放送用VTRをコントロールするRS-422Aは省かれているが、オーサリングの能力はほぼ同等になっていた。そして当時数千万円したDVDオーサリングシステムが今では10万円ほどのパソコンにさえ搭載されている。そういう時代にDVDサービスを行うのであるから、何よりも大切なことは再生互換性であることは言うまでもない。サイトは DVD SERVICE である。 若かりし浜崎あゆみさんは素材庫の奥に今も保管されている。 |

2006年08月01日(火)

|

「24フレーム DVD」という検索だ。24フレームとは映画のコマ数で、ビデオでは29.97フレーム毎秒となる。しかし、一部のビデオキャメラ、キャメラレコーダーでは24コマに対応し、キネコによってフィルムに変換できるようになっている。俗に言う24Pだ。 走査線は普通のテレビが採用しているインターレースとは違い、プログレッシブになっているため480本を一枚の画像として扱えるようになっている。またハイビジョンのVARICAMなどは720本の走査線をプログレッシブで収録しているため、フィルムへの変換が高画質になる。「男たちの大和」も720/Pのハイビジョンで撮影されている。 さて「24フレーム DVD」だが、余り実用とは思えないが、一応はDVDレコーダーもあるようだ。いったいこれで何を再生するのだろうか。またオーサリングソフトのAdobe Encore DVD 2.0は24コマに対応しているようだが、 29.97 23.976 * 23.978 * 24 * フレームサイズ(ピクセル) 720 × 480 720 × 486 704 × 480で、 * 読み込み時に、29.97 にトランスコードされす。 という但し書きがある。つまり24Pの動画も29.97のNTSCに変換されるということである。しかしたとえ24Pで再生されれば殆どの家庭用テレビでは再生できない。「24フレーム DVD」意味が無いかも知れないし、私が無知なのかも知れない。 今日8/1はコダックが「スーパー8フィルムのコダクローム スーパー8フィルムの現像サービス終了」の日だ。これで外式のスーパー8は終わり、後は内式のエクタクロームのタングステンタイプのみとなった。富士がシングル8の販売を終了して、頼みの綱はコダックだけである。 検索キーワードがDVDであることで付け加えると、8/1からホームページで新たにDVDオーサリングサービスのコンテンツを追加した。あまり営業的にならないように「ひとくちメモ」として用語解説なども加え、少しで訪問者のも知識欲を満たせるように努めた。現在様々な企業がDVDサービスを行っているが、互換性の高いDVD作成を目指している。  |

2006年07月31日(月)

|

「ストリーミングへの変換 エンコード」である。以前は大変だったストリーミングも今では少しコンピューターが解れば誰でも簡単にできるようになった。生中継の場合、我々技術会社は撮影、スイッチングまでが仕事で、エンコードとの間に責任の分岐があった。つまり配信会社の映像入力端子が分岐になり、その先は手を出す必要のない、もしくは手を出してはいけない領域になる。しかし配信会社の持ち込むPCの能力不足のため、リアルタイムエンコードの画質を見るとどうしても消化不良になってしまう。 ところが、つい最近問い合わせがあった仕事はエンコードまでというものだった。大きな変化だと思う。技術会社としてエンコードまでを管理出来るのだ。キャメラからスイッチャーを通して作ったプログラムはNTSCのアナログ信号だが、インターネット用にエンコードしたものはTCP/IPのプロトコルになる。結果、同軸ケーブルではなく、LANケーブルで映像を渡す形になる。つまり、パソコンモニターに最適化したビデオ信号、ガンマカーブでエンコードすることが出来るようになる。 今回この仕事のためにある実験を開始した。私の会社でリアルタイムエンコードしたものを配信(放送)することだ。会社のDVDプレーヤー(別にキャメラからの映像でも良い)で再生しながらネット配信するというものである。箕面から配信し、大阪市内、寝屋川市、東京で通信に問題ないことを確認した。おそらくというか、当然海外でも受信は可能なはずだ。 現在1本約2時間のプログラムを24時間連続して流しているので興味がある人はご覧頂きたい。今は和太鼓のリサイタルを放送している。アクセスの方法はhttp://svs.ne.jp/encord/index.htmlをご覧いただくと良い。MediaPlayerでURLを開く場合はhttp://svs.ne.jp/rt.asxがURLになる。ご視聴頂いただけたなら受信状況などをコメントいただけると嬉しい。 |

2006年07月29日(土)

|

「ビデオ用三脚 評価」である。 こういったものの評価は車と違ってテレビや雑誌ではまず取り上げられない。アマチュア用のビデオ雑誌などではたまにインプレッションも掲載されているようだが、評価をしている大先生が胡散臭い。やはり自分で振ってみるのが一番だ。店頭で触れてみる場合には、実際に自分が使っているキャメラ、または同じ重量のキャメラを搭載して負荷を与える必要がある。 イタリアのマンフロットは廉価なビデオ三脚や写真三脚を作っているが、三脚+雲台をキャメラサポートと呼んでいる。的を射た表現だ。我々にとってビデオヘッドはキャメラと同じく映像表現の手段である。ヘッドの動きが悪い=キャメラマンが下手ということになる。いいキャメラワークにはいいビデオヘッド、三脚は必須の条件だ。 「ビデオ用三脚 評価」ということで私の意見を述べるとやはりイギリスのビンテンが最も良い。Vision100、Vision11、Vision10あたりがENGに最適だ。しかし完全バランスが取れるカウンターシステムとフルードドラグによる滑らか動きは1〜2年毎にメンテナンスをしなければ維持できない。70万程度の三脚だが毎年10万程度のメンテ費用を考慮する必要がある。(ビンテン、キヤノン代理店の信誠商事WEBサイト)  次にドイツのサクラー(ザハトラー)だろう。ほぼビンテンと同レベルだが、カウンターシステムが連続可変できないため、キャメラによっては使いにくい場合がある。私はビンテン派だが、キャメラマンにはサクラー派も多い。何れビンテンであろうが、サクラーであろうが、撮影後の映像に差は無い。 廉価なものとしてマンフロットの510や505なども使っているが、やはり上位2社の物には適わない。しかしキャメラを3台〜4台を使うEFP中継システムを組むためにはマンフロットの製品は有りがたい。ビンテン1台の費用でマンフロットを3〜4台は購入できるのである。 国産ではHEIWAやDAIWAというメーカーが有るが、私の会社には無い。稀に他社の応援に出向いた時の印象ではHEIWAはバックラッシュが多く、DAIWAは遊びが気になった。しかしメンテナンスの状態がわからないので正しい評価はできない。ただし中継用の大型三脚ではVintenのVectorよりも国産の昭特が良いようだ。私の周りのキャメラマン達も口を揃えてSHOTOKUが良いという。(機材のページ) 下の写真のVision10は十数年使っているが正しいメンテナンスのおかげで性能は今なお劣化していない。  時として33倍レンズを装着したりもするが、安定したキャメラワークが可能なVision10である。  |

| 前へ | 次へ |

PHOTOHITOブログパーツ

|

ニックネーム:SENRI 都道府県:関西・大阪府 映像制作/撮影技術会社 (株)千里ビデオサービス 代表取締役& 北八ヶ岳麦草ヒュッテHPの管理人です。よろしくお願いします。 ↓色々出ます↓ »くわしく見る バイオグラフィー |