2009�N11��21��(�y)

|

SONY �X���[�X�X���[���b�N�������B FieldReport���q�b�g���Ă������A���ۂ̎g�p��͂���B YouTube�ɃA�b�v�����I���W�i���R���e���c HVR-Z5J�Ȃǂ̋Ɩ��pHDV�����ł͂Ȃ��A�����p�̃J���R�[�_�[�ɂ����ڂ���Ă���BHDV�@�ł̓e�[�v���^�łȂ���SONY �X���[�X�X���[���b�N�o���Ȃ����A�g�c�c�L�^�̖����J���R�[�_�[�ⓤ�J���g�c�ł̓������[��SONY �X���[�X�X���[���b�N���o����B �ȑO�̓n�C�X�s�[�h�J�������K�v���������A�ɂ���Ă͂����������@��ł��\���d�����o����B�����ĕ����O���[�h�̉掿�ł͂Ȃ����A�\�Z�Ȃǂ��d�v�������u�o��ԑg�ł͔��Ɋ��}�����@�\���B [�����Ȃ����̂������Ă���]��������Ɏ�y�ɁI���ꂪSONY �X���[�X�X���[���b�N���B |

2009�N11��21��

| �L���� |

�R�����g(0) |

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM / �Z�p�n�E�n�C�e�N�n |

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM / �Z�p�n�E�n�C�e�N�n |

2009�N11��18��(��)

�u���� �Ɩ��v�Ƃ��������B�ʐ^�ł͂܂��������g�����Ƃ͏��Ȃ����A����Ő������g�����Ƃ͑����B  |

2009�N11��12��(��)

|

�����ƑO����v���Ă���̂͂���BLOGari��SEO�\�́B��������p����̂��͂킩��Ȃ����A�����G���W���ɃL���b�V������₷�����Ƃł̓_���g�c�ł���B ��قǏ���������́u��w�n�@�f���������v���P���Ԃقǂ���Google�ɃL���b�V������Ă����B���{�b�g�̏���Ƃ̃^�C�~���O���ǂ����������̂��Ƃ����m��Ȃ����A���������������������Ƃ������B��w�n�f��������������ƂP�ԏ�ɂ��̃y�[�W���q�b�g���Ă����BHatena��R�R���O�AAMEBLO�Ȃǂɂ��u���O�������Ă��邪�A���̃u���K���قnj����G���W���Ƃ̑����͂����Ƃ͎v��Ȃ��B ���̉�Ђ́u�B�e�Z�p����v�Ƃ������ƂɂȂ�B����L�[���[�h�ɋ���������w�n�f���������Ƃ�������͂���قǑ����͖����B�����������_���l�����āu�Z�p�n�f���������v�u���n�f���������v�u���n�f���������v�Ƃ���������A�܂��u�n�C�e�N�n�f���������v�ɓ����������������̂��ǂ��������B ���Ȃ݂Ɏ����B�e�����u���R�d�i�T�V�K���̓����v�����{�Ȋw�Z�p�W���[�i���X�g��c�̃g�b�v�y�[�W��  �Ƃ��Čf�ڂ���Ă���B�Ȋw�Z�p�W���[�i���X�g�Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A���n��Z�p�n�A���邢�͐����⎩�R�����B��̂ł���ΉȊw�Z�p�W���[�i���X�g�Ƃ��Ă��m����[�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�����ăJ�����}���Ƃ��āu���A�����̌����v���������܂��K�v������B�\�H���߂������V�̃J�����}�������A�܂��܂��w�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��R�قǂ���B�����炭�I�_�͖����Ǝv���B �Ƃ��Čf�ڂ���Ă���B�Ȋw�Z�p�W���[�i���X�g�Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A���n��Z�p�n�A���邢�͐����⎩�R�����B��̂ł���ΉȊw�Z�p�W���[�i���X�g�Ƃ��Ă��m����[�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�����ăJ�����}���Ƃ��āu���A�����̌����v���������܂��K�v������B�\�H���߂������V�̃J�����}�������A�܂��܂��w�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��R�قǂ���B�����炭�I�_�͖����Ǝv���B

|

2009�N11��12��

| �L���� |

�R�����g(0) |

| �����G���W���ESEO / �R���s���[�^�E�h�s�n / �f������E�B�e�Z�p |

| �����G���W���ESEO / �R���s���[�^�E�h�s�n / �f������E�B�e�Z�p |

|

�u��w�n�@�f���������v�Ƃ����L�[���[�h���O�[�O�������t�[����L�����B ������̕���͓��ӕ���ƌ����ėǂ��B�ŋߍs�����傫�Ȏd���Ƃ�����JICA�t�����X��ł̈��n�̎d�����B�ʐ^�͐S���̃J�e�[�e����p�̂��́B  ���ǂɃJ�e�[�e���}�ǂ��s���A���Ǔ��ɋ��������Ă���R���X�e���[�������菜���ĂQ�O�C���̈��͂��Ō��ǂ��g��������́B���̎ʐ^�͐S���̓����B�]���ƃJ�e�[�e����������B  �����Ď��̎ʐ^�ł̓o���[�����c����ǂ��g�����Ă���B   �z��a�Z���^�[�A�����R�a�@�A����Ռ������Ȃǂ̍����a�@�@�\�A�Ɨ��s���@�l���߂������ɏ�������炻�̕��ʂł̎B�e�Z�p�͖����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��Ђł͎ʐ^�ɂ���悤�Ȃ��̂��B�e���A�w��\��V���|�W�E���p�̃r�f�I���������A���җp�̐����r�f�I�����B���ꂪ��w�n�f�����삾�B �Ƃ͂����Ă������Ĉ��n�ɓ������Ă���킯�ł͂Ȃ��B���w�������L�^���闝�n�̃r�f�I���d�v�Ȏd�����B�܂�u�Z�p�n�v�u�n�C�e�N�n�v�̉f����l�X�ȋZ�p��@�ނ�p���āA�����Ȃ����̂�������悤�ɂ���B����w���ߗׂɂ��邽�߁A��w�A���w�A�H�w�A���w�Ƃ��������n�Ɍ��炸�A���n�A����n�̎B�e�A�ҏW������B�������㗝�X�A�����Ђ���w�p�n�ȏ�ɃG���^�[�e�C�������g�n�̉��y���̂��ƌ����̉�Јē��A���i�ē��Ȃǂ̎d��������B�d���͊w�p����̂��������̂���A��y�Ƃ������\�t�g�Ȃ��́A�܂����^�̃V���A�X�Ȃ��̂܂ŗl�X���B �f���i����A�ʐ^�j�Ƃɂ��Ă��Ėʔ������Ƃ́A���������̖��m�Ȃ���̂Əo���Ƃ������Ƃł͂Ȃ����낤���B |

2009�N11��08��(��)

�C���h �n�C�f���o�[�h�Ƃ����L�[���[�h�������B���Ȃ�O���X���C�h�V���[���f�ڂ����y�[�W���P�ԏ�Ƀq�b�g���Ă����B���̂��A���A�ŋ߃C���h�̉f�����쁕�R�[�f�B�l�[�g�̉�Ђ��烁�[���������B���̒��ɂ͎��т�������Ă����B

��ȋƖ����� NHK�A���{�e���r�A�e���r���� TBS�A�A�e���r�����A�L���[�s�[�A�k�C���V���ABS1�n���A�S���A�e���r���j�I���ANTV�A�t�C���� �K�[�f���i�I�[�X�g�����A�j�A�d�ʁA���f�B�A�E�I�[�p�X�ADancyu�G���AS.P.LiveCo.Ltd.Tokyo�AJ-POWER�AJR���Ȃ� �Ό��s�m�����C���h�ɖK�₳�ꂽ�ۂɂ͂��ׂẴR�[�f�B�l�[�g�������Ē����A�E�������؍L�����x���g��܂����B |

2009�N11��04��(��)

|

�u�q��B�e ��p�v�Ƃ����L�[���[�h�Ō�������Ă����B�q�b�g���Ă����y�[�W�́u�Z�X�i�ɂ���B:�f������:SVS:������А痢�r�f�I�T�[�r�X(�B�e�Z�p:���)�v�Ƃ��������^�C�g���̃y�[�W�B��������u�w�� ��B�v�Ō������ʂ́u�w���R�v�^�[���g���Ă̋�B2�F�f������:SVS:������А痢�r�f�I�T�[�r�X�i�B�e�Z�p:���j�v�������B �������߂čq��@�Ƃ������̂ɏ�����̂͂T���炢�������ƋL������B�S���ɘA����ė���̉͐�~������s�����w���R�v�^�[�Ŏ���V�������Ƃ����B��s�@�ɏ������������Ƃ������A���̌����w���R�v�^�[�������B�u�x���v�Ƃ������O�����͉����Ă��邪�A������������Ɍ�����i�F���܂��ɔ���̂悤���������Ƃ������N���ɋL�����Ă���B���̃w���Ɏ��悵���̂���S���ɕ������Ƃ���ł́A����D�҂Ƃ������Ƃ��������A��Ɂu��d�̃G���W�����w�������q�ւ̃T�[�r�X�v�Ƃ������Ƃ�ꂩ�畷�����B�S���͎��Ɂu��d�̊��������Ă���v�ƌ������������悤���B ���āA�����́u��B�@��p�v�����w�����g�p�����ꍇ�̓`���[�^�[�����Ƃ���1���ԓ�����t���C�g��p�Ƃ��Ė�S�O����HDCAM���^�̃W���C���J�����ƃI�y���[�^�[���P�W���i���j���K�v�ɂȂ�B�܂�B�e�R�܂�łP���ԂȂ�U�O���قǂɂȂ�B���ۂɂ͕��v�Z���s���̂ŁA���s���Ȃ�P�O�`�Q�O���ł���B�͉\���B������̏ꍇ���ʓr�B�e�����P�W���قǕK�v�ɂȂ�B         ��B�Ƃ����ƃw���R�v�^�[���v�������ׂ邪�A���͌������ʂɂ��������悤���Z�X�i�ɂ��̋�B���D�����B���߂ċ�B�Ŕ�̂͂Q�P�̓~�A���~�̎x┌Ώ��B�M�O�R�A�b��x�A��R�k�Ȃǂ��j�R��F�ŎB�����B���̌�͎d���ŃI�z�[�c�N�̗��X�A���̖����A�����x�A�A���v�X���B�����ē���ɓ]�����Ă����VP�ŗl�X�Ȃ��̂��B�����B�C���������ƈ��H�𑖂�W�[�v�̂悤�����A�����X�p�C�����~���Ȃǂ��g���Ĉ��肵����_�_���̓�����B���悤�ɂȂ�B�������R�X�g�̓w���Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��R�X�g�ŎB�e�ł���B�������z�o�����O�����͖������B �����l���B��̎ʐ^���N���b�N���Ă��������Ƒ傫�Ȏʐ^���ʑ��ŊJ���B   �Ō�̎ʐ^�͋A�H�̊B  |

2009�N11��02��(��)

��������B�e�������B�������ꂽ�y�[�W���k�C�����P�̂��̂Ő����O�̂��̂��B�I���W�i���̎ʐ^��HDD�ɗL�����̂ő��̂��̂���������o�����B �֗��Ƃ����Όy�����Ԃ�p�����X�J�C�{�[�C���֗����B�����ꏊ�A�Ⴆ���X���▯�Ƃ̘H�n�Ȃǂł��N���[���V���b�g���B�e�ł���B  ���̃X�J�C�{�[�C�͗R��������@���B���X�l�ЂɗL�������̂��A�В����S���Ȃ������Ƃœޗǂ̂r�ЂɈڂ����B�����č��͖^�����njn��̂`�Ђɂ���B  �����Ă����ƍ������҂��ɂ͍�����ƎԂ��g�p����B���^�̂��̂ł�20m�ȏ�̍����܂ŏオ��B���������ƎԂ̍�ƖƋ����K�v���B    �����荂�����̂�]�߂�͂��^�̃N���[�����K�v���B�ܘ_�Ƌ�����^�A��^����A�N���[���Ƌ����K�v���B �Ƌ��Ƃ����Ύ��̖Ƌ��i��^�E��^����etc.�j���������X�V�̒m�点�������B�����Ċ��������ƂɁu���F�v�������ȁB����Ɂu�D�lj^�]���v�Ə�����Ă����B�ŋ߂͍Α����̑�l�����^�]��S�����Ă���̂ł����Ȃ̂����m��Ȃ��B�����C�͂��Ȃ��B |

2009�N10��31��(�y)

�O���C�h�J���ł̌������₽�瑽���BGoogle�AYahoo!�����킹�ď\�������łP�T�O�������B �{�Ƃ̃X�e�f�B�J���Ɏn�܂�l�X�Ȑ��i�����ǂ��č��ꂽ�B�O���C�h�J�������̈�����A���ɂ��C���h���A�؍����A�t�����X���Ȃǂ�����B�ꕾ������̂Œf���͂��Ȃ����A��������X�e�f�B�J������{�ɂ������Ƃ͊m�����B�����Ė{�Ƃɔ�ׂ�Ƒ��Ђ̐��i�͔��Ɉ����B���ꂪ�O���W���o�����T�X�y���V�����\���ɂ��h�U���u�𗬍s�点�Ă���Ƃ�����B �{�Ƃ̃X�e�f�B�J���Ɏn�܂�l�X�Ȑ��i�����ǂ��č��ꂽ�B�O���C�h�J�������̈�����A���ɂ��C���h���A�؍����A�t�����X���Ȃǂ�����B�ꕾ������̂Œf���͂��Ȃ����A��������X�e�f�B�J������{�ɂ������Ƃ͊m�����B�����Ė{�Ƃɔ�ׂ�Ƒ��Ђ̐��i�͔��Ɉ����B���ꂪ�O���W���o�����T�X�y���V�����\���ɂ��h�U���u�𗬍s�点�Ă���Ƃ�����BYouTune��Steadicam��Glidecam����������ƌ��Ƃ����قǃT���v�����悪�オ���Ă���B���������̖w�ǂ��u�����V���b�g�v�����S�ł܂�FIX��t�H���[�Ƃ��������̂������B������S�čL�p�����Y�ɂ�郏�C�h�A���O�����肾�B���Ă��Ĕ���B �v�킸�u�������������̂��I�v�ƙꂢ�Ă��܂��B�������������������͂S���A���̂����R���͘A���ŃO���C�h�J���̎B�e�������B���o����u�����v��]�܂��̂ł������u�����A����V���b�g�v�ɓO����̂����E�E�E �������O���C�h�J�����X���[�X�V���[�^�[�͕����A�K�i�̋삯�オ��A�삯����ł����肵���f�������߂鎖���o����B�܂��A����������������d�v�Ȃ��Ƃ��m�����B�������X�e�f�B�J���A�O���C�h�J�������̖{�̂�����B�e�����C�h�ł��Ȃ���������ł��Ȃ��ƍl���Ă���B��p�ł����S�O�x�`�Q�O�x���炢�̃t�H���[�V���b�g�A�R�Tmm�̃����Y�Ō����Ȃ�T�Omm�`�P�O�Omm���x�A���ɂQ�O�Omm�N���X�̖]���܂Ŋ�����V���b�g���D�����B �P�[�u���e���r�̂��A�ŊC�O�̗l�X�ȃe���r�h���}�����邱�Ƃ��o����B�Ɩ���J�������[�N�̓r�f�I�̂��̂ł͂Ȃ��A�܂��ɉf�悾�B�f���h���}�����ł͂Ȃ��A��ƌ����̂u�o��v�����[�V�����ɂ����Ă������������J�������[�N�A���@�������ėǂ����낤�B  �n�[�h�ȍ��Ղɒǂ����Ă��ē��@�ǂ���ł͂Ȃ�����������A�܂������ł͂����P�e�[�N�Ǝv���Ă���ɂ��ւ�炸�ē���n�j���o�Ă��܂��B�����������͂܂��Ɂu�݂Ɉ����v�u�Ԃ��B��s�͂��̂��炢�ɂ��āA���̉�Ђɂ���O���C�h�J�����Љ�Ă������B�^�C�g�ȉ�p�̃X�e�f�B�V���b�g���B�邽�߂ɂ���Ȃ�̍H�v���{���Ă���B �܂���͂k�`�m�b�ɂ��J�����R���g���[�����B�O���C�h�J�����g�p���Ă��Ă��Y�[���A�t�H�[�J�X�Ȃǂ��R���g���[���o����B�܂��A�C���X�̃t�H���[���K�v�ȏꍇ�͂u�d���O�����j�^�[�����Ȃ��烊���[�g�R�}���_�[�̂q�l�|�P�O�O�O�a�o�ŃA�C���X�A�Y�[���A�t�H�[�J���𑀍삷��B�d�m�f�ł͂Ȃ��d�e�o�X�^�C���ɂȂ�B �@ �@ �@ �@ �@ �@ �܂��A�O�����j�^�[�ɉf�����o������A�^��������̊O���������͂ɑΉ����邽�߂ɂa�m�b�R�l�N�^�[�ƃL���m���R�l�N�^�[���x�X�g�ɕt���Ă���B�������W���o���ɉe����^���Ȃ��ɍׂ̃P�[�u���ŃJ���R�[�_�[�ɐڑ����Ă���B  �x�X�g�̃R�l�N�^�[�Ɍq���{���͈�U���Ɉ����|���Ă��烂�j�^�[��~�L�T�[�Ɍq�����߁A�P�[�u�������������Ă��B�e�ɂ͉e�����Ȃ��B  ��ԏ�̎ʐ^�ł̓O���C�h�J���I���W�i���̃o�����X�E�G�C�g�����t���Ă��邪�A���݂͎��̎ʐ^�̂悤�ȃo�����X�E�G�C�g�Ɋ������Ă���B�T�C�N���p�[�c�̃N�C�b�N�����[�X���g�p���Ă���̂ŁA�o�����X�̒����͂������ĕq���ɍs����B  �n�[�h�Ȍ�������Ȃ����߂ɗl�X�ȍH�v���{�����O���C�h�J���̂��A�Ńo�����X�����ɗv���鎞�Ԃ͐������K�v�Ƃ��Ȃ��B�܂��A�ꏏ�ɓ����X�^�b�t�̕��S���������邽�߂Ƀ��j�^�[�Ƃ��ď��^�y�ʂ�ikan V5600���ŋߗA�������B5.6�D�Ȃ���g�c�l�h�ڑ��ł����1024�~600�̉𑜓x������B  �d�����}���n�b�^���k�b�c��8.9�D�Ɠ��l�A7.2�u�̂m�o-�e�^�o�b�e���[��12�u�ɏ������Ďg����悤�ɂ��Ă���B  �ŋ߂ł͂b�l�̎B�e�ɂd�n�r�T�c�Q���g����悤�ɂȂ�A�h�U���u�����^�y�ʂō����x�Ȃ��̂��]�܂��悤���B�����č\���I�ɂ��f�W����݂̐��x���K�v�ɂȂ邾�낤�B�ŋ߂̍����X�`���O�r���[�J�[�̐��i���x�̌���ɂ͖ڂ���������̂�����B���X�ɂ��̕���ɎQ�����Ă��������������̂ł���B |

2009�N10��30��(��)

�u���i�� �� �Y�� ���[�v�Ƃ����L�[���[�h���������B �Ƃ��낪�㌎�����߂���Ɛ�͈�ς���B  �����i�̓r���}�X�Y���̎��������A���ɔ�ׂ�ƃr���}�X�͌̐������Ȃ����߂̂ɂ��������������ɉ���Ƃ͏��Ȃ��B |

2009�N10��30��

| �L���� |

�R�����g(0) |

| ���R���E���R�Ȋw / �f������E�B�e�Z�p / �ʐ^�B�e�E�J�����@�� |

| ���R���E���R�Ȋw / �f������E�B�e�Z�p / �ʐ^�B�e�E�J�����@�� |

2009�N10��27��(��)

�g�c�܂߃J�� �����Ƃ��������B��������Ă����y�[�W�́uSONY ���J��HD��p����BoomCam�V�X�e���̂��ē��v�Ƃ����y�[�W�B�Љ�Ă��铤�J��HD�͐����B�e�����ł͂Ȃ�VP�ȂǂŃn�C�A���O����N���[���V���b�g�ɂ��g�p���Ă���BHDV��HVR-Z5J�ƕ���Ŋ��Ă����@�ނɂȂ��Ă���B    ���ɂ�SUNRUN POLE�Ƃ�����y�Ȃ��̂�����Ă���B�A���~�p�C�v�ɓ��J���w�b�h�A���R�[�_�[�A������Ȃǂ������|�[�����B���Ɍy�ʂŁA�N�ɂł���y�ɑ���ł���B ������i�Δ����َ�Â̍Â��őD�ォ��B�����f����YouTube�ɃA�b�v���Ă���B �Ȃ��A���̓��̗l�q��FieldReport�Ɏʐ^��Y���Čf�ڂ��Ă���B http://svs.ne.jp/cgi-diary/   ���Ȃ݂ɂ����̎ʐ^�͑S�ē��J��HD�ŎB�e�������̂��B�w�b�h�ƃ��j�^�[�A���암���������Ă��邱�ƂŁA���ʂ̃J�����Ƃ͈�����B������o���������B�������掿�̓f�W��Ƃ͔�ׂ�ׂ��ł͂Ȃ����A�ʐ^�@�\�͂P�X�Q�O�~�P�O�W�O�̃n�C�r�W���������ł͂Ȃ��A�ʐ^���[�h�ɂ��邱�ƂłQ�O�R�S�~�P�V�Q�W�s�N�Z����JPEG���B�邱�Ƃ��o����B�ӊO�ƕ֗��Ȃ��̂ł���B ����̌����Ńq�b�g���Ă��y�[�W���G���O�x���`���[�̃T�C�g���������B�������܂߃J���u�����B�e�p�b�P�[�W�v�����\��B���₢������t���ł��I�Ƃ���B �ʐ^�̒��ɓ��J���p�̒��Ɂu�J�����E���m�|�b�h�v���L�����B��r�x�[�X�̂��̂̂悤���������B�e�p�b�P�[�W�Ƃ�������ɂ͑ϐI���ɗD�ꂽ���̂ɈႢ�Ȃ��B �@�ރ��[�J�[���Q�����Ă��邱�ƂŁA�\�j�[�̓��J���݂̂Ȃ炸�A�p�i�̓��J���H���܂߂Ėʔ����Ȃ肻�����B |

2009�N10��24��(�y)

�����Ђ̃z�[���y�[�W�̃A�N�Z�X����100����˔j�����BSVS.NE.JP�𗧂��グ�Ė��P�O�N�ł���B�����邱�ƂɈӋ`������Ƃ��Â������鎟�悾�B������goo����̌����������B�L�[���[�h����̎B�e���BFieldReport�̃A�[�J�C�u���q�b�g���Ă���B ��̎B�e�ō���̂͂��̐����Ԃ��B�J�������\���Ă��Ă����錩�邤���ɓ܂��Ă���B�܂�Ƃ������͔G���B�J�����̓��C���J�o�[�ŕ����Ă����Ζ��Ȃ����A�����Y���܂�Ƃ܂Ƃ��ȉf�����B��Ȃ��B  �ȑO�����āu�ߒq�̑�v�̑��֍s�����������Y�͈�u�Ń{�g�{�g�ɂȂ�B��͂�܂�~�߂��K�v���B�܂�~�߂Ƃ����Ă������ē܂�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�܂�~�߂̓K���X�̕\�ʂɊE�ʊ����܂ł���A�����Y�ɕt���������H�������Y�ɂȂ��܂��ĔG�ꂽ�����Y�̕\�ʂ����炩�ɂ�����ʂ�����B����ΔG�ꂽ�X���K���X��Ԃɂ����t���B �܂�~�߂�h��Ɠ܂�Ȃ������Ɏg�p��x�g�x�g�ɂȂ�B���̂��߁A�܂�~�߂�h��ꍇ�͕K���t�B���^�[�ɓh��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �܂�~�߂ɂ͗l�X�Ȃ��̂����邪�A�N�����r���[�Ȃǂ������������ʂ�����B�������\�ʂ��ψ�ɔG�ꂽ�t�B���^�[�ł����Ă����s���ʂɂ͂Ȃ肦�Ȃ��̂Ŗ]���ł̎B�e�ł̓t�H�[�J�X���Â��Ȃ�B �J�▶�œ܂�Ȃ��t�B���^�[������Δ��ɏ�����̂����E�E�E�E |

2009�N10��23��(��)

|

�������B�e �f���������������B�O�[�O���ł̃A�N�Z�X�������������B�ŏ�ʂɂ��̃u���O�ƎO�ʂ�JICA�̃t�����X�ꌗ�A�t���J������DVD�𐧍삵�����ꃌ�|���q�b�g���Ă����B �痢�r�f�I�T�[�r�X�Ɍ������͖����B�ɂ��ւ�炸�������B�e�͑����B���̗��R�͊Ȍ��ŁA�B�e���˗����Ă������������@�ւɂ͕K�����h�Ȍ��w�������A�f�W�^���������A�܂��傫�ȋ@�ւɂ͓d�q������������A��������������A�_�v�^�[�ɃJ�����������X�^�C������PC������f�W�^�������Ř^�悷��悤�ɂȂ��Ă����B�������ȊO�̈�×p�̓�������ł�AVI�����ł͂Ȃ�DICOM�iDigital Imaging and COmmunication in Medicine�j�`���̃t�@�C���ŕۑ��������̂���̓A�v���P�[�V������AVI�ɕϊ������肷��B �f�������ЂƂ��ċ��߂�����̂͌������B�e�Ƃ��������A�R���o�[�g�Z�p�ł���B    �f�W�^���������ɋ���������l�����t�[�I�[�N�V������KEYENCE �f�W�^���}�C�N���X�R�[�v VH-8000��CCD�J���������Y�ꎮ(���Õi)���o�Ă���B149,999�~���B �X�y�b�N�� �B�e�f�q�F211����fCCD�C���[�W�Z���T�[ ���������F�C���^�[���X���� �𑜓x�F����1000�{�ȏ�E����1000�{�ȏ� �g�p�f�B�X�N�F3.5����X�[�p�[�f�B�X�N ����:�n���Q�������v �f���o�́F�A�i���ORGB �ȑO�ɂ������x�̂������o�Ă����B��͂�P�T���ゾ�����B ���̂悤�ɋ��^�̂��̂Ȃ�ӊO�Ǝ�y�ɍw�����邱�Ƃ��o����B ���̒��x�Ȃ��Ŏg���Ă��ʔ������ȋC������B |

2009�N10��22��(��)

|

MKH-416 �ā@�W���}�[�������B ���̉�ЂŎg���Ă���MKH-416�p���ėp�W���}�[�͊����i�ł͂Ȃ�����̂��̂��B     |

2009�N10��18��(��)

|

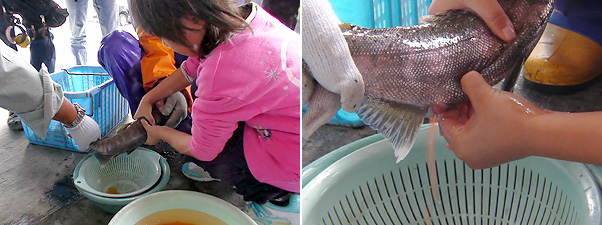

�痢�r�f�I�T�[�r�X�H�쎺�������B�n�n�n�ł���B����ȗ��h�Ȃ��͖̂����B�����ɂ���̂����{�[�����ƃh�����A�O���C���_�[���x�B�傫�ȋ����̐ؒf�̓R�[�i���̍�Ǝ����ߏ��̓S�H���ɋ��͂��Ă��炤�B�����A�����������{�[�����ł����Ă������ƗL��ł͑�Ⴂ���B�h�����ł͕s�\�ȉ��H�����Ƃ��e�Ղ��A���Â��ɍs����B ��������_�˂ɂ��鏗�q��w�̊w�Z�ē�DVD����̂��߂̎B�e���B�O����C�ɂȂ��Ă����x�r�[�O�r��100mm��75mm�ϊ��A�_�v�^�[�̌Œ���H���s�����B�������{�[���Ղ������B     �����͖�������̎B�e�Ɍ����ăO���C�h�J���S�O�O�OPro�̉��ǂ��s�����B������FieldReport�ŏЉ�邪�A�Z�b�g�A�b�v�����ɕ֗��ɂȂ����B�S�Ă͖�������̃n�[�h�ȍ��Ղ����邽�߂̍��ł���B |

2009�N10��12��(��)

HVR-MRC1K CF�������[�������B ���̖���HVR-MRC1K����C�ɉ������Ă��ꂽ�B�������[�̃R�X�g���g�����Z���h��V���R���p���[�̂��̂��g���g�c�u�̃}�X�^�[�e�[�v�Ɣ�r�ł���قǂɃR�X�g��������Ȃ��B������x�ė��p���Ă��e�[�v�̂悤�ɕ\�ʂɏ�������������Ȃ��B  ���݂o�Q��w�c�b�`�l�d�w�Ȃǂ��������Ă��邪�A�g�c�u�ɔ�ׂčł��傫�Ȗ��͑f�ނ̕ۊǂł���B�g�c�u��c�u�ł̎B�e�̏ꍇ�A���[�N�t���[�Ƀe�[�v�͑��݂��Ȃ��B�������[�L�^�����f�[�^���o�b�ɃR�s�[���ĕҏW���邾�����B�o�b�N�A�b�v�Ƃ��ē����f�[�^��ʂ̂g�c�c�ɂ��R�s�[����B�����A���M���̂g�c�c�Ƃ����ǂ������Ĉ��S�ł��Ȃ��B���͐挎�A���đ����ɂP�s�a�̂g�c�c���������Ă��܂����B�l�X�ȑh�������݂��������������B�K���f���f�[�^��ҏW�f�[�^�̓o�b�N�A�b�v���Ă����̂ʼn�����͖����������A�����e�[�v�ɓ������^�������A�g�c�c���P�����Ń������[���t�H�[�}�b�g����Ă�����Ƃ�ł��Ȃ����ƂɂȂ�B�܂��A�������[���ǂ�ǂ�����Ȃ��āA�������[���̂�ۊǂł���ɂȂ��Ă��������[�̃f�[�^�͐Ód�C�ɂ����d�ŏ��ł���Ƃ������B�z��������낵���Ȃ�B �g�c�Ƃ����ƒ�p�t�H�[�}�b�g����h�������c�u�b�`�l��g�c�u�����A�u���b�N�m�C�Y�̖����������[�������͂��Ă��ꂽ���A��͂�e�[�v�L�^�̈��S���͑傫���B ������錀�c���̍��|���v�̒Ǔ��������s�����B���̍ۂɂ���܂ł̌����r�f�I�̒������������B�}�X�^�[�͖w�ǂ����J���Ƃc�u�b�`�l�ł���B��������炪�g�c�c��c�u�c��������A�[�J�C�u�͓��������������Ȃ��B �t�B�����`�r�f�I�e�[�v�`�c�u�c�`�a�c�`�r�r�c�Ɨl�X�ɐi�����邪�A���̉�Ђ������l���Ă����f�B�A�͂W�����t�B�����A�R�T�����t�B�����A�P�^�Q�C���`�I�[�v�����[���u�s�q�A�P�^�Q�C���`�u�g�r�C���}�b�N�X�A�l�U�A�x�[�J���A�c�u�b�`�l�A�c�u�b�o�q�n�A�g�c�u�A�c�u�b�o�q�n�g�c�A�g�c�b�`�l�ȂǂƑ���ɓn��B�������������A�[�J�C�u�Ƃ��đ����������f�B�A�ɂȂ�̂��낤���B ��N���f�̕��Ǝd�����������ɕ������̂����A�Â��t�B������^���e�[�v���A�[�J�C�u����ۂɂg�c�b�`�l��c�T�ȂǕ����̃��f�B�A�ɃR�s�[���Ă���Ƃ����B�ߋ��̈�Y���A�[�J�C�u����ۂɁA���Ȃ��Ƃ��P��̃t�H�[�}�b�g�ŃA�[�J�C�u���邱�Ƃ͊댯�Ƃ����邾�낤�B |

2009�N10��12��

| �L���� |

�R�����g(3) |

| �f������E�B�e�Z�p / �����E�^���E���� / �Z�p�n�E�n�C�e�N�n |

| �f������E�B�e�Z�p / �����E�^���E���� / �Z�p�n�E�n�C�e�N�n |

| �O�� | ���� |

�@

PHOTOHITO�u���O�p�[�c

|

�j�b�N�l�[���FSENRI �s���{���F���E���{ �f������/�B�e�Z�p��� (���j�痢�r�f�I�T�[�r�X ��\������� �k�����x�����q���b�eHP�̊Ǘ��l�ł��B��낵�����肢���܂��B ���F�X�o�܂��� »���킵������ �o�C�I�O���t�B�[ |