2008�N08��03��(��)

�@����R�[�i���Ō��������g���[�j���O�}�V�[���u���X�g�g���[�i�[�v���B �@��������^�J���R�[�_�[�̃X�^�r���C�U�[�Ɏg�p�ł��Ȃ����H�E�E�E����ɁA�ŋߋؗ͂��������r�̃g���[�j���O���o���������B �Ƃ������ƂŁA���̒��ŊT�ˏo���オ�����J���R�[�_�[�̎��t�����@���v�������ׂđ����R�[�i���ցE�E�E�E�Ǝv�������A�O�̂��߂Ƀl�b�g���������Ă݂��B �@�������̂��A�}�]���ɗL�����B �V���� �p���[���X�g STT-071���i�́�2,800�i�ō��j���B �@�Ƃ��낪�����A�}�]���� ALINCO ���X�g�X�g���b�`���[ EX-018�Ƃ������̂��L�����B  �@�l���鎖�����A�}�]���ɔ��������B�ꉞ���̃T�C�g���������A�}�]�����ň��l�̂悤���B������ɑ����ė��邻�������A�ƂĂ��y���݂��B |

2008�N8��3��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/709/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/709/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N08��01��(��)

|

�@�u�t�B�[���h�p�~�L�T�[�v���B��͂�v�������ׂ�̂̓V�O�}��SS-302��SS-342�Ȃǂ̃R���p�N�g�~�L�T�[�ł���B����������Y�͊������A������KS-342�Ƃ����Ƃ��낾�낤���BKS-342���g�������Ƃ͖������V�O�}�̐��i�ɊԈႢ�͖����͂����B�������ǂ̐��i���o�͂�2�n���̃X�e���I�ł���A1���4CH�����o�͂̐���͕s�\���B �@���Ȃ݂Ɏ��̉�Ђł�4CH���^�̍ۂɂ�TS-4000S�̃X�^�b�N��4CH�o�͉\�ȃR���\�[���^�C�v���g�p����B    �@������R-44�̓t�B�[���h�p�~�L�T�[�ł���BMA�{�ԗp�ɂ�SDHC�J�[�h�ɋL�^���ꂽ�k��48kHz�ȏ�̉������g�p�ł���B�C�ɂȂ�SDHC�J�[�h����16GB�ł�5000�`8000�~�Ƃ����Ƃ���Ŕ̔�����A���ł�32GB��SD-HC032GT4��4���~�䂾�B ���^���Ԃ�16GB/SDHC�J�[�h�g�p���� �@�@16bit/48kHz �X�e���I23���� �@�@24bit/48kHz �X�e���I15���� �@�@24bit/96kHz �X�e���I7.5���� �@�@24bit/192kHz �X�e���I3.8���� �@�@16bit/48kHz 4�`�����l��11.5���� �@�@24bit/48kHz 4�`�����l��7.6���� �@�@24bit/96kHz 4�`�����l��3.8���� �ƂȂ�A32GB/SDHC�J�[�h�ł͏�L�̔{�ɂȂ�B �@�܂����⎄�̑�D���ȁu�ړI�O�g�p�v���n�܂����B�T�����ɂ͂���R-44���͂��B���̑_���������Ă��邩�A�����łȂ����͎��^����ŏ]���̃X�^�C���ƕ��p���邱�ƂŊm�F�������B���[�����h�̃T�C�g�ł�R-44�̃}�j���A���̑��A�^���K�C�h���i�ƂĂ��悭�o���Ă���Ǝv���j�Ȃǂ��_�E�����[�h�ł���BA-4��20�y�[�W�̍��q�ŁA�A�}�`���A�̕��ɂ͖ܘ_�����A�f������̋Z�p�҂��ǂ�ł��Ă��ʔ������A�����炢�Ƃ��Ă��𗧂��e���BR-44���[�U�[�łȂ��Ă����R�Ƀ_�E�����[�h�\�ƂȂ��Ă���B |

2008�N8��1��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �����E�^���E���� / �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/707/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �����E�^���E���� / �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/707/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N07��24��(��)

|

�@���X�ɉ��ǂ������Ă���AHEADCAM�����ɍŏI�o�[�W�����ɂ܂Ő��������B�������ł͂Ȃ��A���̃X�^�b�t�������^����A���悢�掩�����ɔF�߂��鑶�݂ɂȂ����B �@���Ǔ_�͒����Ԃ̎B�e�ɂ����ւ̕��S�y�����B     �@�u����ȃp�[�c�ł낭�Ȃ��̂͏o���Ȃ��ł���B������������i��T���������E�E�E�v�ƌ����Ă����X�^�b�t���u����ō��I�����ɂ������ĂȂ��I�v�ƌ����Ȃ��獡�ł�AHEADCAM�����p���uAHEADCAM���Ȃ�������ƂĂ�Z1J��Z7J�ł͎莝���͖����v�Ƃ܂Ō����Ă����B�ςȃI���W��������J�����Ă������A���̎��͋S�̎���l�����C���ł���B������͉������̎B�e����Ŏg�p�����l�q��Shooting�Ȃ�����Field Report�ŏЉ�悤�B |

2008�N7��24��

| �L���� |

�R�����g(2) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p / �V�N���E��ցE�`���� / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/703/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p / �V�N���E��ցE�`���� / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/703/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N07��23��(��)

�@���[�����h�����Ђ��ꂽ�B�Ƃ����Ă��̎d���̘b�ł͂Ȃ��B���[�����h�̎d�������Ă��Ă��㗝�X��ʂ��Ȃ��Řb�����邱�Ƃ͏��������O�����ƂɂȂ�B����ꂽ�̂͐�ʍs��ꂽ�V���i���\��ɏ��҂��Ă������������c�Ə��̂l�����B   �@�K����̓��x�� +4,-2,-8,-14,-20,-26,-32,-38,-44,-50,-56dBu��11�i�K �@�ő勖�e���̓��x�� +24 dBu (�Z���X�܂� +4dBu) ����ɁA���R�[�_�[�Ƃ��ĂQ��̃X���[�u���삪�\��8CH�}���`�g���b�N���R�[�_�[���삪�\���B�����ĉ������������̂͋L�^���f�B�A����ʋ@��̃n�[�h�f�B�X�N����SD�J�[�h�ɑւ�������Ƃ��B����ɂ���đϏՌ���������I�Ɍ��サ�A����Ƀ��J�m�C�Y�������A�����}�C�N���{�җp�Ɏg���邱�Ƃ��B���Ƃ���ENG��ނ�R-44��REC�{�^���������Ă����Ύ�ޒ��̘A�������������������Ă������Ƃ��\�ɂȂ�B����͉��y���̂̃��[�L���O��A�h�L�������^���[�̎B�e�A�ҏW���l����Δ��ɂ��肪�����B �@�܂�4CH�L�^��DVCAM�ł�32kHz�ł������Ȃ����̂��A����R-44���~�L�T�[�Ƃ��Ďg�����ƂŃT���v�����O48kHz�ȏ�̔k������ʘ^���o����B�V���i���\��ł��e���r�����f�����h���}�̓��^���~�L�T�[�Ƃ���R-4PRO���g�p�����������Ⴊ�f���ŏЉ��Ă����B��͂�Z�p�n�̐l�Ԃ��l���邱�Ƃ͓����ł���B�x����Ȃ���A���̉�Ђ�����R-44�����̌��ς����肽�B  �@������̋@������}�ɓ����Ƃ�������ł͂Ȃ��������A�l���̗��K�͂��̎��������������邢�����������ɂȂ����B���ł͂Ȃ��A���ʼnc�Ƃ��鎁�̎p���Ƀv�b�V�����ꂽ�킯�����A���ł̉c�Ƃ͂ƂĂ���Ȃ��Ƃ��B �@����̐V���i���\��Ń��[�����h�̖����̕��Ƙb�����Ƃ��o���A���̕����u�����u���O����܂��Ă�����Ă܂���v�Ƌ��Ă����B����䂦�ɍ����̓��[�����h�̌ڋq�Ƃ��Ĉꌾ�A�l���́u�ϋɓI�ɔ���Ȃ����A�\���ȏ����s���v�c�ƃX�^�C���ɂ͂ƂĂ��D�������Ă�̂ł���B |

2008�N7��23��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p / CEO�E�f���Z�p�E�l |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/702/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p / CEO�E�f���Z�p�E�l |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/702/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N07��19��(�y)

|

�@�uXH A1 �R���\�[��1.1�v�ł���B�c�O�Ȃ���R���\�[��1.1��2007�N10��19���Ŕ̔����I�����Ă��܂����B�c�O�Ȍ��肾�B�茳��XL H1�������ɂ�������炸�A��s���ăR���\�[��1.1���w�����Ă��������Ƃ����v���Α�σ��b�L�[�ŁAX�V���[�Y�̃��C���i�b�v���[��������������7���~�̐�s�����͔��ɉ��l�̗L����̂ƂȂ����B �@�R���\�[��1.1�̓L���m����X�V���[�Y�̃J���R�[�_�[��IEEE1394�ɐڑ������PC�x�[�X��CCU���X�g���[�W�ɂ���\�t�g�E�G�A���B�w���������ɔ�ׂăm�[�gPC�̃p���[������I�Ɍ��サ�����߁A�ȑO�ɂ܂��ăT�N�T�N�Ɠ����B�R���\�[��1.1�ɂ��Ă͉�Ђ̃T�C�g���e�X�g�^�p�̃y�[�W���A�b�v���Ă���BPC�̃p���[���オ��.m2t�t�@�C���ڈ����鎞��ɂȂ�������A�Ȃ�����R���\�[��1.1�̏I�����ɂ��܂��B��킭��Ver.2�ɂȂ��ăA�b�v�O���[�h�A�Ĕ�������邱�Ƃ����҂������B �@�_�E�����[�h�̔��̃\�t�g�E�G�A�̓C���X�g�[����L�[�R�[�h����������o�b�N�A�b�v���Ă����Ȃ���Α�ςȎ��ɂȂ�B���̓C���X�g�[���ƃL�[�R�[�h���̃n�[�h�f�B�X�N��CD-R�ɕۊǂ��Ă���B  �@���Ƀ��[���ő����Ă����L�[�R�[�h�Ȃǂ̓��t�[���[����G���[���Ȃǂɓ]�����Ė���ɔ���������悢���낤�B  �NjL�F�̔��I�������R���\�[�������A�č��̃L���m���Ń_�E�����[�h�\���B http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&fcategoryid=269&modelid=12152#DownloadDetailAct |

2008�N7��19��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/698/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/698/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N07��18��(��)

�@�����̓W����֍s���Ă����B����̓C���e�b�N�X���5����A/B���]�[�����g������|����Ȃ��̂��B   �@����̓W����̓i�V���i���̍��d�����i�`IT�\�����[�V����etc.�Ƃ��Ȃ葽��ɓn���Ă��āA���͌��������i�ɂ��ǂ蒅���܂łɂ��Ȃ莞�Ԃ����������B�傫�ȉ��ł̓W������悢�̂����A���Ƃ��Ă͂��������W���������i�����W����̕����s�����ǂ��B�����������O���[�v���u����Ȑ��i������Ă����v�Ƃ������Ƃ͂悭�킩�����B   �@����͎c�O�Ȃ���AVC�Ђ̉������i�����Â�j����ɂ�����邱�Ƃ͏o���Ȃ��������A�A�i���O�n��g����~����2011�N�Ɍ����������d��Y�Ƃ̐V�������g�݂ɂ͑傢�Ɋ��҂ł���B �@�����d��Y�ƂƌĂׂ�̂��������炭���B���Ƃ��Ă͎Ж��ɑn�Ǝ҂̖�����������Ƃh����B�����グ�������ł�����B �@�g���^���L�c���g/�L�c���Y�A�{�c���{�c�@��Y�A�}�c�_�����c�d��Y�A�X�Y�L=��ؓ��Y�A�ɓ������ɓ������q�A���c�����c�����q�A���c�����c�g�ǁA����`������`�O�Y�A���ÔZ�����엘���A�o�����o�����O�A�R�V�����R������A��ˁ���˕��O�Y�A���Á����Ì����A���}�n���R�t�F�V���A�����������쏕�A�|�����|�������q�����A�^�L�C����䎡�O�Y�A�J�V�I���~�����Y�A�����B �@�����������K�V���ł����Ăق��������B���̂����p�i�\�j�b�N�A�i�V���i���̑n�Ǝ҂������K�V���ł��������Ƃ��Y�ꋎ���Ă��܂����ƂɂȂ�̂��낤���BMATSUSHITA�EMATSHITA�͐��E�ɒʗp����u�����h���Ǝv���Ă���̂����E�E�E |

2008�N7��18��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/695/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/695/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N07��15��(��)

�@�d���̋A��ɑ��̃X�J�C�^���[�ōs��ꂽ�\�j�[�̓�����֗���������B�ړI�͂��̃J���R�[�_�[�B �@����܂ł̋Ɩ��pXDCAM�Ƃ͈قȂ�ACCD�̃T�C�Y��1/2�D�ł͂Ȃ��A2/3�D��HDCAM�Ɠ����ɂȂ����B�܂��T���v�����O��4�F2�F2��HDCAM-SR�Ɠ����B�܂�����pXDCAM���B  �@PDW-700�Œ��ڂ��ׂ��̓{�f�B�[���ʂ̏����f�B�X�v���[�B   �@�@�B�̐v�͂ǂ����Ă����A�Z�p����s���Ă��܂��X��������B�Z�p�̓s���Ń��C�A�E�g�����߂��Ă͍���B�܂��͎g������ł���B�X�C�b�`�A�f�B�X�v���[�Ȃlj^�p�Ɋւ�镔���͋@�B���l�Ԃɍ��킹��ׂ��ŁA�T�[�L�b�g�f�U�C���͂���ɒǏ]���ׂ����Ǝv���B �@�����p�̃x�[�^�[�J���������ł��g���Ă���̂͊�{���\�̍����ƃf�U�C���ł͂Ȃ����낤���B�����Ă��̃f�U�C����HDCAM�܂œ��P����Ă���B�S�Ăɂ��Č����邩�ǂ����͕ʂɂ��āA�f���@��ɂ��Ă͉��i�ƃf�U�C���͔�Ⴕ�Ă���ƌ�����悤���B    �@������ACM-21��2/3�D�p��1/2�D�p�͉��̂��z�b�g�V���[��p�ƌ������ƂɂȂ��Ă���B�ǂ������������炻���Ȃ����̂��͂킩��Ȃ����A������1/2�D�p�ϊ��A�_�v�^�[��12PIN�ɑΉ����Ă��炢�����B �@���̎ʐ^�͎����ȁuPMW-EX3 �V�^XDCAM EX�v�����������ɑz�������C���[�W�����A�����]��ł���͎̂������ł͂Ȃ��͂����B�����͊J���̕��X�ɂ����ЂƊ撣�肵�Ă������������B�������ʐ^�̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��AACM-21�Ɠ��l�̌��S�Ȃ��̂ł����ė~�����B  |

2008�N7��15��

| �L���� |

�R�����g(2) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/694/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/694/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N07��14��(��)

�@�u�B�e�����v��u�B�e �����v����ɑ����B �@���i�̎B�e����ł͋L�^�S�����ʐ^�B�e���ɋɗ̓X�^�b�t�ȊO���ʂ�Ȃ��悤�ɂ��Ă���Ă���̂Łu���X�D���v�ɂ͍ڂ��₷�����A�uShooting�v�ł͂����͂����Ȃ��B�܂��A�L�^����ɍs����킯�ł͂Ȃ��B�����AWEB���J�����Ȃ��ꍇ�ł����Ă��L�^�͔��ɏd�v���B   |

2008�N7��14��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p / �ʐ^�B�e�E�J�����@�� |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/692/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p / �ʐ^�B�e�E�J�����@�� |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/692/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N07��13��(��)

|

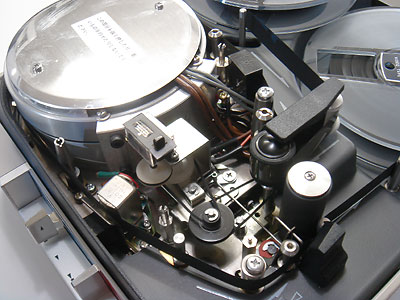

�@�O�̋L���Ńi�V���i����NV-3120�̂��Ƃ��������B �@1/2�D�I�[�v�����[���̃r�f�I�e�[�v���R�[�_�[��NV-3120�̑��Ƀ\�j�[��AV-3500��ۗL���Ă���B�l�b�g�Ō������Ă݂����I�[�N�V�����̏o�i���̎ʐ^���オ�邭�炢�ŁA���������q�b�g���Ȃ��B�����ŃA�[�J�C�u�X�̈Ӗ����܂߂Ďʐ^���B���Ă݂��B      �@�I�[�N�V�����ł�5���~�O��Ŏ������Ă���悤�����A����Ȉ������z�Ŏ������Ă�AV-3500�����z���B�Ȃ�Ƃ����Ă��A�\�j�[�����߂ăJ���[���ɐ��������ƒ�p�|�[�^�u���r�f�I�ł���A�P�ǂ̃e���r�L������AVC-3500�Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŁA�����}���ŃJ���[���^���o�����L�O���ׂ��|�[�^�u���J���[�r�f�I�J�����V�X�e�����B |

�@�H�ɗ���d���ɌÂ��t�H�[�}�b�g�̃r�f�I�ϊ�������B�N�ɐ��������1/2�D�I�[�v�����[���r�f�I��DVD���ł���B�K�����̉�Ђɂ���NATIONAL���������p�i�\�j�b�N�ł͂Ȃ��i�V���i����NV-3120�����݂ŁA��������Ă��ꂽ�B   �@����ɂ��Ă��n�C�J���Ȋw�Z�ł���B����40���N�O�͒��w�����������A�w�Z�Ƀr�f�I�ȂǂƂ������͖̂��������B�������̂͌Â�16mm�f�ʋ@�������ƋL������B �@���������Ώ�̎ʐ^�ɂ���NATIONAL�̕��������A�����A�i�V���i���̓p�i�\�j�b�N�Ɍď̂����ꂳ���悤���B�Г��ŏ����A�i�V���i������ɂȂ�A���悢��u�p�i�\�j�b�N�K�V���v�������ɂȂ�̂����m��Ȃ��B |

2008�N07��12��(�y)

|

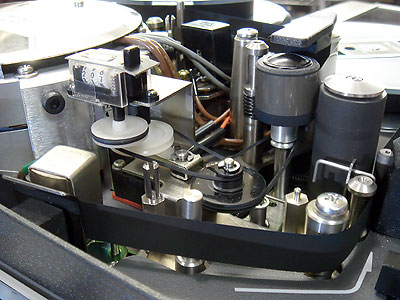

�@�u�f�W�^���x�[�J���v�������B �@�ŋ�ENG�Ńf�W�^���x�[�^�[�J�����g�����Ƃ͑S���Ƃ����Ă����قǖ����B����͎��̉�ЂɌ����Ă̘b�����A���Ђł����������͖����Ǝv���B�Ƃ����̂�����Ńf�W�^���x�[�^�[�J����ENG�N���[�ɉ���Ƃ��F�������炾�B�ǂ��炩�Ƃ�����HDCAM��DVCAM�ADVCPRO�Ƃ������ƂɂȂ�B�܂��A����ɂ���Ă͍���BVW-400A��BVW-D600�Ƃ������A�i���O�̃x�[�^�[�J�������X��������B����ǂ��납���N�ɂȂ��Ă���������̌���Ńh�b�J�u���^�C�v��BVV5���g���Ă���N���[�����������B �@�ł́A���������f�W�^���x�[�^�[�J���͉����ցH�Ƃ������Ƃ����ASD�̋ǔ[�i�͌��݃f�W�^���x�[�^�[�J�����嗬�ɂȂ����B�����[�i����CM���f�W�^���x�[�J���w��ł������B�|�X�v������̘b�ł́u�f�W�x��������D-2������܂����v�Ƃ������Ƃ��B�������HD��HDCAM�Ȃ̂����AHDW-M2000���A���ʌ݊��̂���VTR�ł���f�W�^���x�[�^�[�J����HD�ɃA�b�v�R���o�[�g���邱�Ƃ��e�ՂŁA����t�H�[�}�b�g�Ƃ��Ă�D-2�����֗����ǂ��̂��낤�B �@���܂肨�ڂɂ�����Ȃ��f�W�x�����A�|�X�v���`�����ǂ̊Ԃł͂����ւ�ǂ������Ă���B�܂��AD-2�ƈ���ăR���|�[�l���g�f�W�^���̃f�W�^���x�[�^�[�J����DVCAM�Ƃ̑������ǂ��BSDI��1�{�ڑ�����Ήf���A�������Ȃ���B  |

2008�N07��07��(��)

|

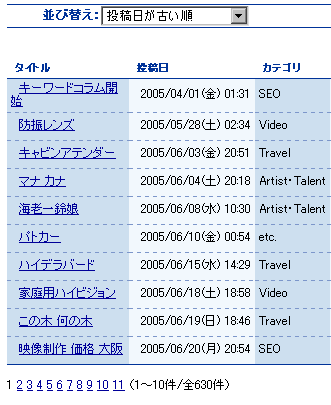

�@�u���O��z�[���y�[�W�A�����}�K���c�ƃc�[���Ƃ��Ĉʒu�t���Ă���WEB����҂��ƌo�c�҂͑�������B������������v���Ă���B�܂��A�u���O���^�c����l�̑����̓z�[���y�[�W���ۗL���A�z�[���y�[�W�ɂ����ĉ�Јē��⏤�i�Љ�Ȃǂ��s���Ă���B�ł́A�c�ƃc�[���Ƃ��Ẵu���O�Ƃ͂��������ǂ�Ȃ��̂��H �@�m���Ƀu���O��ʂ��Č��܂����d�������������邪�A�u���O�̖��������Ƃ���E�F�u���O�ł���A���OLOG�Ƃ�IT�p�ꎫ�T�ɂ����u�R���s���[�^�̗��p��f�[�^�ʐM�̋L�^����邱�ƁB�܂��A���̋L�^�B�����f�[�^�̑���M���s��ꂽ�����ƁA�s��ꂽ����̓��e���M���ꂽ�f�[�^�̒��g�Ȃǂ��L�^�����B�v�Ƃ������Ƃ��B�������O���������t�Ə��߂ďo������͍̂�����40�N�߂��O�A�A�}�`���A�����ǂ��J�ǂ��Ă������ŁA�d�g�@�ɂ���M�������Ɩ������ɋL�^���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B��M����A���g���A�d�E���x�A����xetc.�������ƋL������B �@�Ă�IT�p�ꎫ�T�ɂ��ƃu���O�Ƃ��u�l�␔�l�̃O���[�v�ʼn^�c����A���X�X�V�������L�I��Web�T�C�g�̑��́B���e�Ƃ��Ă͎����j���[�X����I�g�s�b�N�X�Ɋւ��Ď���̐��◧��ɍ����������͂�ӌ���\��������A���̃T�C�g�̒��҂Ƌc�_�����肷��`���������A�]�����炠��P�Ȃ���L�T�C�g(���҂̍s���L�^��g�ӎG�L)�Ƃ͋�ʂ���邱�Ƃ������B �@�܂��ACMS(�R���e���c�}�l�W�����g�V�X�e��)�Ƃ��Ă̑��ʂ��d�����A���n��Ƀy�[�W�̎�����������@�\�⑼�̃T�C�g�̋L���Ƃ̘A�g�@�\(�g���b�N�o�b�N)�A�R�����g�@�\�Ȃǂ�������u���O�V�X�e���ʼn^�c����Ă�����̂͂��ׂău���O���Ƃ��闧�������B�v �ƂȂ�B �@���̏ꍇ�A�Ɩ������I�Ȃ��̂�FieldReport������ɂ�����A����͎���Љ��A�Z�p�Љ�Ȃǂ����S�ʼnc�ƃc�[���Ƃ��Ă̐F�����������B���̂��߁u�f�X�A�}�X�v�Ƃ����꒲����{�ɂȂ��Ă���B����ɑ��ău���O������̐��◧��ɍ����������͂�ӌ���\�����ӎ����āu�_�A�f�A���v�Ƃ����꒲���g�p���Ă���B �@�܂��A���e���u����Ȃ��Ƃ��o���܂��v�Ƃ��u�f������͂��C���������v�Ƃ������c�ƓI�Ȃ��͔̂r�����Ă���B�u�r�f�I����͐���Ƃ��痢�r�f�I�T�[�r�X�Ɂv�ȂǏ������Ƃ��Ă������Ďɂ͌��т��Ȃ����낤�B �@�ł͉��̃u���O������������̂��H �@�����l�ȂǂƂ����ƌ��ꂵ���d�X�����Ȃ�̂Ŏg�������͖����̂����A����͎��̐����l�̋L�^�ł���B�o�c�҂Ƃ��Ă̐����l�A�L�������}���Ƃ��Ă̐����l�A�l�Ƃ��Ă̐����l���`������ł悢�B�ڋq�ւ̃��b�Z�[�W�ȂǂƂ͍l���Ă��Ȃ��B������͎��̌��ǂ��n�߂����q�B�ɁA���e�̐����l�A�l���ρA�ʐ^�ρA�f���ς��`���Ηǂ��Ǝv���Ă���B�痢�r�f�I�T�[�r�X�̑�\�҂����i�����l���A�����v���Ȃ���d�������Ă���̂����ڋq�ւ̃��b�Z�[�W�Ƃ����Ȃ��������B���������ł͌ڋq��[�U�[�Ɍ}��������Z�����L�q�͍�����r�����Ă������肾�B�u�B�e�Z�p��Ђ�CEO��HP�ւ̌����L�[���[�h���l�^�Ɍ�����������!�v����{�ł���B �@�u���O���n�߂�3�N���o�߂������A�L������630���ɒB�����B�����œǂݕԂ��Ă݂āu���̎��͂���Ȃ��Ƃ��l���Ă����̂��I�v�Ǝv�����������B�u���O�͐l���̃��O���Ɗ����邱�̍��ł���B  |

2008�N07��02��(��)

|

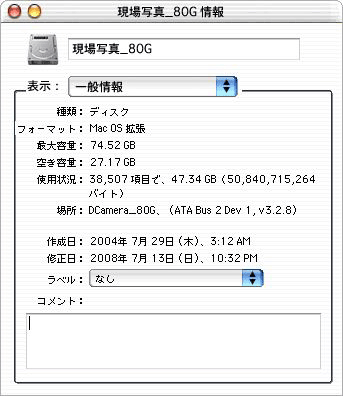

�@�u�t�@�C���ϊ��T�[�r�X�@����v�ł���B�l�X�ȃt�@�C�����قȂ����`���ɕϊ����邱�Ƃ�A�A�i���O�f�[�^�A�Ⴆ�r�f�I�e�[�v���瓮��t�@�C���ɕϊ��ł���B �@���͍��A����ȕϊ���Ƃ��X�^�[�g�����B����͑��e�Ƃ���2000�^�C�g���̕ϊ��ł���B1�^�C�g���̒����͖�10�����A�܂�2�����قǂ̑f�ނ��B�����a�@�̎������ɗ��܂����A�������͒��܂����r�f�I�e�[�v�̉f����MPEG2�ɕϊ�����d�����B�����悭��Ƃ��邽�߂Ɉ�l����]���āA�p�\�R����2������蓖�ĂĐi�߂Ă���B �@��ϋM�d�Ȏ��������A�������ɕK�v�Ƃ������̂ł͂Ȃ��炵���B�������r�f�I�e�[�v�̂܂ܕ��u���Ă����A������͔p��������Ȃ��Ȃ�B��ʂ̃e�[�v���f�[�^�[�����邱�ƂŐ��e���o�C�g�̃n�[�h�f�B�X�N�ɕۑ��ł���B���S�̂��߃~���[�����O�ŕۑ����Ă����A����I�Ƀn�[�h�f�B�X�N����������Β����ɓn���ăA�[�J�C�u�X�Ƃ��Ĉێ��ł���B�����ăA�[�J�C�u�쐬�͍������o���Ȃ��̂ł���B �@�r�f�I����Ƃɂ��Ă��āA���̎d������w��Ȋw�ɍv�����Ă���Ɗ������鎞�A����̓N���G�C�e�B�u�Ȏd���Ƃ͂܂��������тɂȂ�B�����p�f���A�����f���Ƃ͂����������̂ł���B  |

2008�N06��30��(��)

�@����܂łɉ��{���B�e�����ɂ��Ă����ē���A�܂��B�e�˗��������������B�}�C�N���\�t�g�A�C���e���ȂǁA�Ƃɂ����R���s���[�^�[��IT�Ɋւ��邱�Ƃɋ����l�ł���B �@���������ς����Z�����̃s�[�N���Ǝv���Ă������A7�����ǂ���炱�̂܂ܘA�`�����Ńo�^�o�^�������Ȑ����ł���B����̃��P�Ɍ������O���܂œ��Ӑ�̑S�Б��̃r�f�I�ҏW��AVP�̕ҏW�ADVD�I�[�T�����O�����I���˂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ�������������̃u���O�̍X�V�͖Y��Ȃ����͑��̃I�b�T���ł���B |

2008�N06��29��(��)

|

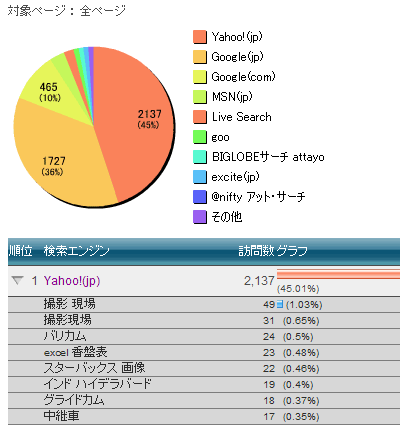

�@�uexcel ���Օ\�v�ł̃A�N�Z�X��35�����L�����B1���̃A�N�Z�X������1���߂��ɒB���Ă�B�������ʂł͉����u���X�D���v�A�[�J�C�u by �痢�r�f�I�T�[�r�X:�B�e�Z�p�����1�ԏ�ɍ݂����B �@���Օ\�̓G�N�Z�����ł��|�s�����[���B�������p���[�|�C���g�A�C���X�g���[�^�[��t�@�C�����[�J�[�v���ł��\��Ȃ����A�\�[�g�@�\�ƕ��y�x���l����ƃG�N�Z���ł��낤�B�������G�N�Z���������Ă��Ȃ��i�܂����Ȃ����낤���j�X�^�b�t�ɂ�PDF�ɕϊ����đ��鎖�ɂȂ�B  �@�ŋߑ����Ȃ��Ă����̂�Office 2007�ō�����g���q��x���t��2007�̃t�@�C�����B��͂�Windows Vista�����y���Ă������Ƃɂ��̂��낤�B���������t��̊����l����ƁA�����͂܂��]����.xls/.doc/.ppt�`�����ǂ��B�܂����}�C�N���\�t�g��FileFormatConverter���ē�����office2007�`���̃t�@�C�����J�����߂̃A�b�v�f�[�^������URL��m�点��ׂ��ł���B ��Macintosh�p��URL��Mactopia�ɂ���B �@����Microsoft Office �݊��@�\�p�b�N Service Pack 1 (SP1)������Ă���̂�Microsoft�A�b�v�f�[�g���s���K�v�����邾�낤�BMicrosoft Office �݊��@�\�p�b�N���C���X�g�[�����邱�Ƃ�Office�����i�ł��ŐV��2007�`���ŕۑ����\�ɂȂ�B �@�̂̓}�b�N�ɂ����ăE�B���h�E�Y�ɖ������́��t�@���iMacFan������������������j�ƌ������肵�����A�݊������d������ŋ߂̃}�C�N���\�t�gWindows�̃t�@���͊i�i�ɑ����Ă����悤���B����������̈�l�ł���B�t�ɃN���V�b�N�����������A�b�v���ɑ��Ă͉����ƕs���̐������ɂ���@������Ȃ����B |

| �O�� | ���� |

�@

PHOTOHITO�u���O�p�[�c

|

�j�b�N�l�[���FSENRI �s���{���F���E���{ �f������/�B�e�Z�p��� (���j�痢�r�f�I�T�[�r�X ��\������� �k�����x�����q���b�eHP�̊Ǘ��l�ł��B��낵�����肢���܂��B ���F�X�o�܂��� »���킵������ �o�C�I�O���t�B�[ |