2008年09月25日(木)

|

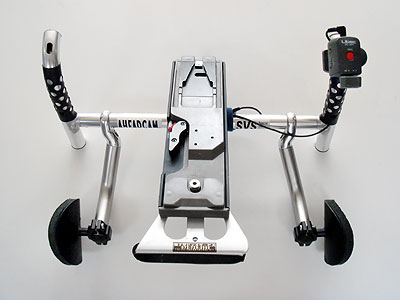

「Z1J スタビライザー」と「Z1J サポーター」である。立て続けに同じユーザーによる検索だ。 「Z1J スタビライザー」で出てくるのは「業務用ハイビジョンカムコーダーHVR-Z1J」としてHVR-Z1Jを紹介しているページのグライドカムと「手持ち撮影で肩載せに匹敵する安定性が得られる AHEADCAM」だ。   Z1Jの記事が多いので検索でヒットすることも多い。またそれだけHDVユーザーが多いともいえる。そして共通していることは小型カムコーダーのシューティングスタイルの悪さ(難しさ、不安定さ)に対する不満がこういったキーワードでの検索を生むのだと思う。 せっかく検索していただいたのでAHEADCAMの最終バージョンの写真を掲載しておこう。  またマンフロットからFigRigというサポーターが出ているのだが、けっこう高い。それならばこんなものを作ってみてはどうかと考えてみる。   これまでに実用化したHDV向けの特機としては3mモノレールのAYUドリー、AHEADCAM、超小型ローアングルドリー、MINIJIBと小型リモートヘッドを使ったクレーンシステム、車載用オンボードキャメラクランプ、写真用リフターを使った垂直移動ヘッドetc. これから益々小型カムコーダーが高性能化してくることを考えると「ショルダータイプでなければ思うような撮影が出来ない」などと言ってはいられないのだ。大も小も、自由に使いこなして、顧客ニーズに最適化した機材選択することもキャメラマンとしての技量になる。コンピューター用語ではあるが、オプティマイズ【optimize】は撮影技術において非常に重要な項目と考えるべきであろう。 |

2008年9月25日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 / NEX・HDV・HDCAM |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/731/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 / NEX・HDV・HDCAM |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/731/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年09月23日(火)

|

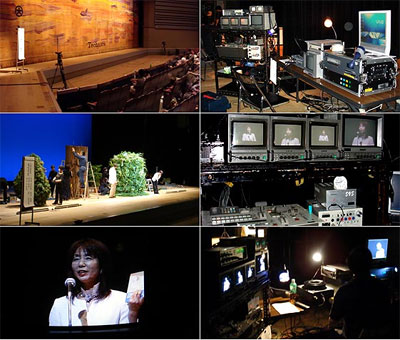

「マルチカメラ スイッチング」である。 最近スイッチング収録に関わるキーワードが多い。  今回の大衆演劇は以前に録ったハイビジョン中継車のものとは違って、SD収録である。そのため全て自社保有の機材で対応出来た。しかしハイビジョンはそういうわけには行かない。昨日必要なキャメラなどをレンタル会社に手配した。国際会議が3日間行われるため、費用は嵩む。早く業務用のハイビジョン中継システムが売り出されることを期待したい。 マルチカメラの話ではないが、ソニーではHDV関係の新製品を次々と発売、発表している。ローコストなHDVは歓迎だが、早くEFPが組める業務用のローコストなシステムを出して欲しいと願うのは私の会社だけではないはずだ。ただし、今年末に発売されるHVR-Z5Jは大いに期待できる。 HVR-Z7JよりはHVR-Z1Jに良く似たデザインであり、Z1Jユーザーの私としては違和感が無い。そしてHVR-Z7JやS270で割愛されていたショットトランジションの「ソフトトランジション」が復活していることだ。詳しい情報はまだ無いが、HVR-Z5Jの民生タイプHDR-FX1000ではしっかりと書かれている。 そして画期的なものがリモートコマンダーだ。  東大阪のゼクーではすでにLANCからアイリスやホワイトだけではなく、ガンマなどもコントロール出来るものを開発しているが、今回はソニー純正のカメコンの登場だ。さらにワイコンにはフィルターポケットやハレ切りも付いてちょっとしたマットボックスに仕上がっている。  そしてCMOSで最も気になる大きな明暗変化時のMPEGノイズ風のノイズだが、Z7JやS270もバージョンアップでかなり改善されたようであり、年末発売のZ5Jではもう少し改善されているかもしれない。 MPEGノイズ風ノイズについては 「CMOS採用ビデオカメラの導入をご検討いただいているお客様へ」 としてシステムファイブからもアナウンスされている。 若干不安も残るCMOS採用のZ5Jだが、Z1Jの後継機としてはZ5Jしかないだろうと判断し、予約を入れた。また私の会社ではZ5Jを撮影中にフラッシュを焚かれるような現場へ持っていくわけではないため、まず問題は無いと考えている。まあ、こういう後付の言い訳よりは、リモートコマンダーとプログレッシブの魅力に負けたといった方がよいかもしれない。 |

2008年9月23日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/730/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/730/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年09月22日(月)

|

「ビデオ 大阪」である。お蔭様で1ページ目に入っていた。トップは「ビデオアップ」さんだ。知っている会社で仕事をお願いしたこともある。学校関係の発表会やリサイタルをよく撮影されている会社で、スイッチャーさんはスコアを読みながらスイッチングされている。以前現場でお会いしたときは録音技師が来られていて、客席にノイマンを立てておられた。 私の会社でもU-87や67をホールでお借りして録音するが、保有機材にするには高額すぎる。下の写真は私が気に入っているECM-56をオリジナルのステレオアームに取り付けたものだ。    オリジナルのステレオアームとしては他にも下の写真のようなものも作っている。    映像制作は映像だけが仕事ではない。音も映像と変わらないウエイトを占める。映像と同様に様々な工夫が求められえる。 |

2008年9月22日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 / 音声・録音・音響 / 検索エンジン・SEO |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/729/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 / 音声・録音・音響 / 検索エンジン・SEO |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/729/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年09月17日(水)

|

「ビデオ 音声 逆相」である。逆相とは位相(フェイズphase )が反転していることだ。 例えばステレオのスピーカーケーブルを片方だけ+-を逆に接続したのと同じ状態でである。定位がおかしくなり、鼓膜が引っ張られたような違和感がある。また音声ラインのような電気信号で逆相のものをミックスすれば、信号が互いに打ち消しあって消滅してしまう。 逆相が起こる原因の多くはケーブルの製造ミスや2番ホットと3番ホットの機器が混在した場合だ。最近では3番ホットの機器が少なくなり、大半はケーブルが原因の場合が多い。 我々の現場では音響さんからラインをいただくことが多い。LRの2ミックスでいただいたものをヘッドフォンで聞くとやたらボーカルが弱いことがある。ミキサーのPANをセンターに持っていくと案の定レバルが極端に下がる。・・・・・逆相だ。 ただしこんなことに文句を言ってはいけない。ほとんどの現場は音響さんに無償で制作協力していただいているのだ。いただいた音の位相はこちらで反転すれば解決できる。  他のノーマルケーブルに混入しないようにしっかりと表記し、ブッシュの色やコネクターの色を変えて変換ケーブルであることが判りやすいようにしている。表記シールはテプラで作り、剥がれ落ちないように熱収縮チューブでカバーしている。  2008.9.22追記 逆相の音声についてNMT8.2iさんがアーケードゲーム戯言としてたいへん解りやすく書かれている。特にここの逆相について説明動画(22.4MB)は素晴らしい! 日本音響家協会会員として頭が下がる。位相に関心があ方は是非ごらんいただきたい。 |

2008年9月17日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 音声・録音・音響 / 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/728/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 音声・録音・音響 / 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/728/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年09月16日(火)

「MDR-7506」である。これは私がハワイロケに行った時に現地の音声さんに薦められえて買ったヘッドフォンである。現在2台使用しているが、ENG用にもうひとつ必要になったため新調しようと思った。  しかし当時は逆輸入品でなかなか入手できなかった7506もMDR-CD900STが生産完了となって、これからは国内でも7506が一般化するというはなしだ。ある筋によると逆輸入の7506のマグネットがサマリウム コバルトだったものが、国内向けではネオジウム マグネットになっているらしい。まあ、そんなことはさておき、こうも一般化してくると「他人と違ったものが欲しい」私はついつい他のものを物色してしまう。で、見つけたものは松下、基い、PANASONICのステレオヘッドホン RP-HTX7である。音質はどうかといえば・・・・まあそれなりだが、ENGミキサーのモニターとしては必要にして十分である。店頭で視聴したものに比べ、購入したものはかなりドンシャリに思ったが、丸一日エージングしたことでけっこう聞きやすくなった。 何が気に入ったかといえば、1.2mのストレートケーブルであることとデザインだ。それと単純で壊れる部分が無いように思えるところである。   カラーはブラック以外に4色が用意されている。けっこうおしゃれなカラーリングで女性の音声さんにも好まれそうだ。 -A モデスティブルー -C プレピィベージュ -G ビーンズグリーン -W ホワイト 黒は -K ブラックである。 気になる価格だが、MDR-7506の1/3程の格安で入手できる。 ENGの音声で主に投資するのはマイクとミキサー、竿、そしてヘッドフォンだ。定番のラムサのラジオマイクやゼンハイザーのMKH-416やライコート、そしてシグマのSS-302と竿を買えば後はヘッドフォンだ。エレガーが好きな人、ゼンハイザーが好きな人、SONYが好きな人とこれは多種多様だ。いずれにしてもヘッドフォンは消耗品的なアイテムであるが、体に装着するものとしてこだわるものでもある。その分遊べるアイテムであることも確かだ。 しばらくはENG用にインカムそっくりのヘッドフォンを楽しむことにする。 |

2008年9月16日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 音声・録音・音響 / 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/727/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 音声・録音・音響 / 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/727/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年09月15日(月)

昨日はロケで湖北へ行っていた。仕事を終えて見上げると見事な満月。そう、今日は中秋の名月だった。 名月に照らされた川面が美しい。川面に目を凝らすと魚が元気よく跳ねている。 さあ、今日は早く家に帰って月見団子か。 帰ってホームページを見るとカウンターが電話番号になっていた。 もう一息で60万アクセスになる。明日か明後日には60万を越すだろう。  ホームページに貼ったアクセスカウンターなど、大して意味は持たないものだが、数か多くなってきて悪い気はしない。このブログへのアクセスも http://blog.zaq.ne.jp/senri/と http://www.svs.ne.jp/index_blog.htmlおよび http://svs.ne.jp/index_blog.htmlの割合を見ると圧倒的にホームページへ埋めた方が多い。つまりホームページの更新を怠ってはいけないということである。 |

2008年9月15日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| コンピュータ・IT系 / 映像制作・撮影技術 / 検索エンジン・SEO |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/726/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| コンピュータ・IT系 / 映像制作・撮影技術 / 検索エンジン・SEO |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/726/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年09月12日(金)

|

先の記事で書いたHVR-Z5Jを調べていて面白い物に出くわした。リモートコマンダー『RM-1000BP』だ。 『HVR-Z5J』別売アクセサリーの中に含まれる12月上旬発売の小型カメコンである。  ZOOM、REC START/STOPに加え、IRIS、FOCUS、ホワイトバランス、GAIN、シャッタースピードなどをコントロールすることが可能。LANCケーブルも1mと10mを付属しています。使用可能カムコーダー:『HVR-Z5J』* ZOOM、REC START/STOPに加え、IRIS、FOCUS、ホワイトバランス、GAIN、シャッタースピードなどをコントロールすることが可能。LANCケーブルも1mと10mを付属しています。使用可能カムコーダー:『HVR-Z5J』*発売予定日:2008年12月上旬 希望小売価格:105,000円(税抜価格100,000円) * 『HVR-Z7J』『HVR-S270J』はバージョンアップにて対応予定です。 Z5Jに限らずS270やZ7Jにもバージョンアップで対応ということは嬉しい。 こうなるとそろそろZ1JのHDV後継機導入を考える意味が出てきた。例えば今まで不可能だったグライドカム使用時もVEがアイリスやフォーカスをリモートコントロール出来るのだ。もちろん正確な色調整が必要なVP撮影においてもVEがコントロール出来るパラメーターが増える。これならHDVでも大型機と同様のことが出来るようになる。それも大型機のリモートケーブルとは異なり、LANCの細いケーブルでコントロール出来るからなおさら嬉しい。あとはLANCのレスポンスが良いかどうか?である。 それとちょっと面白いのがワイドコンバージョンレンズ 『VCL-HG0872K』だ。  『HVR-Z5J』専用のワイドコンバージョンレンズ。焦点距離23.6mm〜472mm(35mm換算時)の広画角な撮影が可能です。 発売予定日:2008年12月上旬 希望小売価格:84,000円(税抜価格80,000円) ということだが、写真を見ると一見マットボックス風のフード(フィルターポケット付き)が付属している。 ソニーのHDVが再び面白くなりそうな気がしてきた。痒いところに手が届くソニーであって欲しいものだ。 |

2008年9月12日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 / NEX・HDV・HDCAM |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/724/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 / NEX・HDV・HDCAM |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/724/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

|

「HDV Z1J」での検索だ。 発売からかなりの期間が経過し、そろそろ生産完了になるのではないだろうかと思うのだが、今なおソニーのサイトで現役だ。  新製品が次々に登場するが、このHDVカムコーダーが優位に立つ点はいくつもある。例えばショットトランジションのソフトスタート、ソフトストップ(スロースタート、スローストップ乃至はイーズアウト、イーズインと言った方がわかり易い)やノーマルで50iのPAL記録再生(HDV/DVCAM/DV各モードで対応)、一回り大きな液晶モニターなどである。やはり初号機だけあって開発者の思い入れが詰まっているのだろう。    最近になってまた新機種のHVR-Z5Jが発表された。小型カムコーダーの記録メディアがテープからHDDやメモリーに移行する流れに逆らってHDVの新機種を発売するソニーの考え方がイマイチ理解に苦しむところだが、それでもHDVユーザーには有難い話だ。HDVの規格を作ったJVCのサイトが昨年2月以来更新されていない状況を考えればやはり1080iを選択したSONYやCANONは良い選択であったと思う。そして私の選択も正しかったと自負している。何故ならHVR-Z1Jで稼いでHDCAMを買ったのだから。 |

2008年9月12日

| 記事へ |

コメント(2) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 / NEX・HDV・HDCAM |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/723/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 / NEX・HDV・HDCAM |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/723/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年09月11日(木)

|

「SD 1CAM ENG」だ。 SD=HDではなく従来の解像度 1CAM=キャメラ1台 ENG=Electronic News Gathering  つまり一般的な取材スタイルでハイビジョンではないということ。 スタッフはキャメラマン、音声兼VE、そしてCAの3名。必要機材はSD一体型カムコーダー(SONY DSR-400やDSR-45、IKEGAMI HL-DV7やHC-D45wDSR1)で、特にベーカム指定の場合はBVW-400AやD600など。レンズは標準の他にショートズーム、そして三脚はビンテンVISION 10〜100あたり。モニターはPVM-6041Qなどの6インチモニター。音声機材はMKH-416等のガンマイクとSS-302などのフィールド用ENGミキサー、RAMSAのB帯ラジオマイク、そしてバッテラ、パルサーライト、そして5〜6人が乗れるロケ車。  「SD 1CAM ENG」は撮影技術会社の基本スタイルだったが徐々にHDが浸透して東京、大阪の都心部ではHDCAM指定が増えてきた。ただしVP系や地方ロケでは今もSDがけっこうある。番組でもスタジオ部分はHDで行い、ロケはSDのアップコンというのも多い。やはりすべてHD化されるには今しばらく時間がかかるということであり、製作コストも撮影+編集を考えてロケのみはSDという選択がなされるのだろう。  中には贅沢な局もあり、HDCAMで収録なのだが「ロケ部分は4:3嵌め込みになるので4:3フレームで撮影してください」というものもあった。逆に先日東京キー局の取材ではHVR-Z1JのHDVで撮影し、オンエアも1080iで編集されていた。オンエアを見たが、HDCAM素材に混じってHDVが使われているところも違和感なく混ざっていた。確かに3/2インチ220万画素フルハイビジョンのCCDを使ったHDCAMと、1/3インチ107万画素CCDの画質差は歴然だが、コストや簡便さを考えるとハイビジョンの本放送の素材として十分使用できると判断されているようだ。いずれにしても様々なニーズに対応することが我々撮影技術会社の使命である。 |

2008年9月11日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/722/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/722/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年09月10日(水)

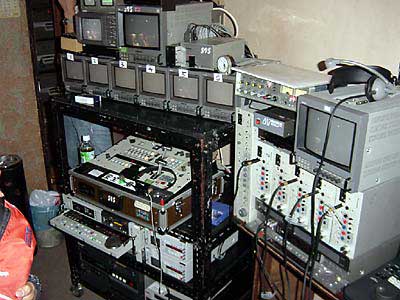

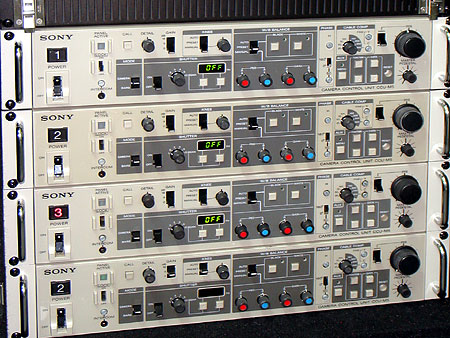

「スイッチング収録」つまりマルチキャメラ(マルチカメラ)収録である。今日も品川の「きゅりあん」で3台のキャメラを用いたスイッチング収録を行ってきた。  中継技術を理解できていない人が「カメラが3台あれば3カメ、5台あれば5カメ」という理解をしているが、実際にはそうではない。リアルタイムにスイッチングされたことが担当キャメラマンに伝わり、常にどういった映像がスイッチングされているかが伝わらなければならない。 スイッチングされたことを伝えるものがタリーランプであり、ファインダー内で赤く点灯する。またバックタリーやトップタリーとして、ケーブルをさばくアシスタントにも伝わる。もちろんフロントタリーで出演者に現在スイッチングされているオンタリーキャメラがどれかがわかる。 そしてタリーと並んで重要なものが「送り返し」=リターンビデオだ。キャメラマンは自分の覗いているファインダー内でプログラムされた映像を確認できるのである。   VTRの音声トラックにはガイド用に2ミックスのステレオ音声を入れておき、MAでマルチトラック録音した音声と入れ替える。もちろん予算にもよるが、予算がない場合は2ミックスステレオをVTR音声トラックの1/2chに入れ、オーディエンスを録ったステレオエアを3/4chに録音する。  来月大衆演劇を収録する予定になっているが、音声はVTR/2CHとマルチトラックレコーダーを用いる。収録は3CAMアイソレーションで行うが、キャメラマンがリアルタイムに画作り出来るためにはプログラムタリーとリターンビデオは必須の項目である。一応インカムは付いているが、インカムで指示を出しても間に合わない。キャメラマン達とスイッチャーの息が合ったコンビネーションがすべてを決定する。 スイッチング収録の解説は会社のWEBで行っている。 http://svs.ne.jp/home/svs/home/multi/ 下の写真はキャメラのシステム調整、色調整を行い、スイッチャーのタリー信号やリターンビデオをコントロールするCCU(カメラコントロールユニット)だ。  こういった現場はキャメラだけではなく、20〜40倍といったレンズや、多くの周辺機材を持ち込んで行うために機材量は非常に多くなる。当然コストも多くなる。  また、下の写真のように中継車を使ってHD収録できるわけではない。まだまだSD機材を用いたマルチキャメラ(マルチカメラ)収録は需要が多い。    http://svs.ne.jp/home/svs/home/genba/HD_OBVAN/index.html

|

2008年9月10日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/721/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/721/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年09月07日(日)

|

「Z1J 液晶フード」だ。 後発のA1JやZ7Jには使いやすい液晶フードが純正で供給されているが、Z1JやFX1にはこれといって出ていない。サードパーティー製がいくらか出ているが、固定方法などがイマイチで使う気にならなかった。そこで私の場合はHDR-FX7用を加工して使用している。    |

2008年9月7日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 / NEX・HDV・HDCAM |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/719/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 / NEX・HDV・HDCAM |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/719/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年08月13日(水)

「4CH フィールドミキサー」ローランドの4CHフィールドレコーダーが運用可能になった。忙しくて梱包したままになっていた16GBのSDHCカードを開梱してR-44に挿入した。 16bit/48kHzの非圧縮で694分のステレオ収録が出来る。4CHでも347分の録音が出来る。もちろんビデオと相性のいい48kHzだ。 今から40年近く前、4CHオーディオが流行った頃があった。ビクターのCD-4やサンスイのSQ4、そしてテレコを使ったディスクリート4CHオーディオ。当時使ったのはSONYのオープンリールテープコーダー(SONYはテープコーダーと言っていたように記憶する)TC-6364という1モーターメカのものだった。2CHのTC-6360Aと並んでアマチュアに人気のあったモデルだ。その当時は及川公生氏(私が所属する日本音響家協会の名誉会長)の雑誌記事などを貪り読んだものだ。 R-44に話を戻そう。4CHフィールドレコーダーとしてTC-6364と比べることは全く意味の無い話だが、R-44を眺めていると、あの大きな7号リールのテレコを持ち出した苦労がつい昨日のように思い出されるのである。僅か数平方センチのチップに7号リール20本分以上の、それも飛躍的に向上した音データを記録できることが不思議だ。もちろんこのチップに数時間の圧縮したハイビジョンデータも記録できるのである。恐ろしい話だ。 |

2008年8月13日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 音声・録音・音響 / 映像制作・撮影技術 / NEX・HDV・HDCAM |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/716/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 音声・録音・音響 / 映像制作・撮影技術 / NEX・HDV・HDCAM |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/716/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年08月11日(月)

|

「技術会社 大阪」で仕事が決まった。この盆の期間に急な撮影だ。 東京キー局のドキュメンタリーのハイビジョン取材である。 ホームページで電話番号を 去年の今頃はお盆を返上して事務所のリニューアルを行っていた。  今年はお盆返上で撮影現場である。もちろんこういう時期だからスタッフは少ない。当然私と休み返上のVEが出向いて撮影を行う。急な撮影であっても極力対応するようにしている。何故なら、一度断ると次は無いからだ。そのかわり、無理してもその案件に対応すれば先が広がることが多い。 今大勢が見ているオリンピックもそうだが、テレビ放送は1年中休み無く送られている。もちろんラジオもそうだ。「技術会社に休み無し」である。 ただしスタッフには交替で休暇を楽しんでもらう。これは管理者の責任である。 |

2008年8月11日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 / 検索エンジン・SEO |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/715/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 / 検索エンジン・SEO |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/715/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年08月09日(土)

|

「DVD制作会社 関西」だった。 今年に入ってからの映像パッケージの制作案件は全てDVDであり、遂にVHSは無くなった。また、制作ではなく動画ファイル変換の案件もDVDないしはデータ納品だ。最近多かった3/4吋Uマチックからの変換も仕上げは全てDVDである。それだけDVDが一般化したということだろう。量販店へ行ってもVHSテープの売り場は限られ、変わってDVD-RやCD-R、そしてブルーレイである。 ここで余談だがブルーレイのブルーはBLUEではなくBLUだ。ロゴはBlu-rayである。  混沌としていたHDディスクの規格も東芝が撤退してブルーレイに統一された。これからはいよいよBDを使ったハイビジョン時代である。ただしブルーレイの規格は複雑だ。実は複数のコーデックをサポートしている。 動画:MPEG-2、H.264、VC-1 音声:PCM、AC-3、dtsなど DVDの時もそうだったが、我々が重要視しなければならないのは互換性である。互換性を確保できなければ商品として納めることが出来ないのである。 |

2008年8月9日

| 記事へ |

コメント(2) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/714/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/714/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

|

YouTubeの動画もここまであるとは驚いた。映像制作を目指す学生のために作られた教材のようだ。 機材の取扱「三脚」-1 続編もある。機材の取扱「三脚」-2 いささか疑問に思う部分もあるが、十分に役立つものである。この動画をアップしていたのは大阪の私立総合大学の学生のようだ。 教材の他にこんなものもアップされている。 映像制作セミナー 3回生 ラッシュ 2008 映像制作セミナー 4回生ラッシュ 何でもありのYouTubeである。 |

2008年8月9日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/713/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/713/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 前へ | 次へ |

PHOTOHITOブログパーツ

|

ニックネーム:SENRI 都道府県:関西・大阪府 映像制作/撮影技術会社 (株)千里ビデオサービス 代表取締役& 北八ヶ岳麦草ヒュッテHPの管理人です。よろしくお願いします。 ↓色々出ます↓ »くわしく見る バイオグラフィー |