2006年09月05日(火)

|

「報道とニコンF3P」という検索だ。2ページ目と3ページ目にランクされていたが、F3Pが報道限定のカメラとして活躍したのはずいぶん昔の話だ。今ではデジタル一眼レフが主流になり、インターネットの高速化によりフィルム便も必要なくなった。昔は撮影後のフィルムをバイク便で運び、報道局に設置されたバーサマットという自動現像機で分秒惜しむ作業が行われていた。 F3Pが報道に歓迎されたのはその性能もさることながら、やはりホットシューの追加が大きな理由だ。NikonFやF2の時代には480V積層乾電池を使うグリップタイプのハンドストロボがプロの常識とされ、クリップオンタイプのストロボはアマチュア用という風に誤解されていた。グリップタイプは確かにチャージも早く光量も多く有利に思えるが、オートストロボがバイパス放電管を使用するタイプからサイリスタ(SCR)を使ったタイプに変わった頃から報道さんにもクリップオンタイプを使用する人が増えてきた。さらにコンデンサーの高性能化とニッカド電池の高容量化、フィルムの高感度化によってグリップタイプは「プロ風」のスタイルを象徴するだけのものになった。そうなると報道限定のF3Pのペンタプリズムにホットシューが付けられたのとは至極自然なことだと言える。 最近のデジカメの普及による写真技術の進歩を考えとると、「誰でもがカメラマン」時代の本格的到来といえるだろう。以前なら大きく引き伸ばしてもシャープな写真を撮るにはそれなりの技術と経験が必要だったが、光学手ブレ防止やオートフォーカス、ツァイスやライツの高性能レンズによって誰でもが素晴らしい写真を撮影できるようになった。現に様々なブログやフォトアルバムに、全く写真を趣味としている訳でもない人が撮影したにもかかわらず、目を見張る作品が掲載されている。 私が写真にかかわりだした頃には、いかにも意味ありげな写真が流行った。全くといって良いほど意味がない写真に対して写真評論家という大先生があ〜や、こ〜やと講釈をたれていた。私も例に漏れずそういった写真を雑誌に発表したこともあるが、はっきり言って駄作だ。こういったコンポラ系の写真は今の時代に受け入れられるとは思わない。今はストレートが良いと思う。 最近私はCyber-shotT9を常に身に付けている。そして美しい、嬉しい、おやっ?と思った時にシャッターを切る。今日は久しぶりに雨が降った。次の2枚は打合せに出かけるときに撮影したものだが、ストレートに写っているだろうか?タイトルは「久しぶりの雨」である。   |

2006年08月28日(月)

|

「銀塩カメラ 名器 F3」ということだが、果たして名器とは一体どんなものだろうか。私は今もNikon F3Pを使用しているが、これもそろそろ修理部品の保有年数が終了するらしい。 たとえばリンホフスーパーテヒニカなども名器といわれるが、初期性能が維持できてこそ名器といえるのではないだろうか。ビデオキャメラにおいてもSony BETACAM BVW-400Aなどは名器とされるが、時代が変われば二束三文である。おそらく名器とは自己満足以外のなにものでも無い。やはり機械自体が一線で活躍できるのは限られた時代でしかない。 恒久的な名器を作り、維持していくことは並大抵のことではない。知人に変わった人がいて、名器と言われる古い銀塩カメラをオークションで蒐集している。うっかりすると迷器のドツボにはまりかねない。 |

2006年08月17日(木)

|

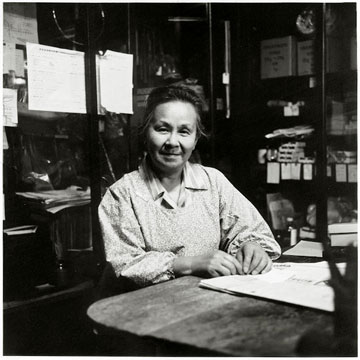

「日常美術館」である。NHKで日曜日に放送している「日曜美術館」(今は新しくなって「新日曜美術館」)をパロッて付けたタイトルだが、検索結果に中黒・を付けた「日常・美術館」はあっても、何故か私が付けた「日常美術館」は他には見当たらない。おかげで[日常美術館で検索した結果 1件目/約1,880,000件中]というラッキーなキーワードになった。 今掲載している写真は25年ほど前に撮影した「鶴橋の日常」である。日常をテーマに鶴橋に通い続けたが「何ゆえに日常を撮るのか」がぼんやりしていた。それ以前にも夕張をテーマに何ヶ月も北海道に滞在したり、日本全国を旅して歩いた。その後ネイチャーフォトに転向し、写真雑誌の「アサヒカメラ」に売り込みに行って、岩合光昭氏や嶋田忠氏らと共にネイチャーフォトの特集に採用され原稿料も戴いた。しかし私の中で「何ゆえに」は解決出来なかった。 「何ゆえに日常を撮るのか」それが最近になってパズルが解けるように解りだしたのである。人々の日常をモチーフに撮り続けたものは彼らの生き様だ。私は彼らの生き様を借りて「自分自身の生き様」を写していたのでる。つまり「写真を撮る行為が私の生き様であり、日常である」ということだ。 五十路を迎えてようやく解りはじめた「日常」だが、銀塩のアーカイブだけではつまらないし、ストレスも溜まる。デジタル写真のギャラリーなどもコンテンツとしては置いているが、新たに「日常」をテーマにした「生き様」を撮りはじめた。映像制作の合間を見ての撮影だが、心強い相棒が現れた。  |

2006年07月26日(水)

|

検索キーワードではなく、インフォメーションだ。 この前の書き込みで「銀塩写真は今後どうなるのだろうか」と書いてから、これまでに撮影してお蔵入りした銀塩写真も同じ運命を辿るのかと思うと寂しくなった。少しずつフィルムスキャナーでデジタル化してゆくのも良いだろう。スキャンはミノルタのフィルムスキャナーQuickScan35とシャープのB4スキャナーJX-330M+透過原稿ユニットで行う。高性能な機械ではないがWEBに公開するならまだまだ使用できる。 徐々にではあるが公開してゆこうと思う。フォトアルバムへの入り口は左下のカメラ画像だ。フォトアルバムの写真は教育目的での使用に限りロイヤリティーは不要とした。当然だが公序良俗に反した使用は厳禁する。またコメント欄に使用目的、使用者、使用メディアの連絡は必須とする。そして著作権表示もお願いしたい。Copyright Y.Sasabe all rights reserved. |

2006年07月25日(火)

|

銀塩写真だった。デジタルカメラの販売数が銀塩カメラの販売数を超えたことは昨年ニュースで流れていた。世の中をデジカメの嵐が吹き荒れている。そんな中でユニークな銀塩一眼レフを紹介しよう。 京セラのサムライというハーフ版の一眼レフでである。まるでムービーキャメラのようなデザインのスチルカメラだ。こういったユニークな製品を作っていた京セラだが、ヤシカから引き継いだコンタックスもCONTAX事業終了に伴い生産完了となった。銀塩写真は今後どうなるのだろうか。 |

2006年07月10日(月)

|

「レンズ交換 リアルタイムビュー」という書き込みをしたが、その後オリンパスが「世界初のライブビュー」をすでに発売しているという意見があった。 確かに世界初のライブビュー一眼レフはオリンパスの製品である。ただし悲しいかなオリンパスのライブビューはファインダー内に新たに追加されたフルタイムライブビュー専用CCDに結像した画像を見るもので、いわば二眼レフもどきである。ファインダー内にハーフミラーを置き、光学ファインダーとCCDに分配している。つまりレンズを通して撮像素子が捕らえる画像ではなく、一旦ミラーで反射され、ファインダー内のミラー(オリンパスはペンタプリズムではなくミラー式のファインダーである)を回ってきた光をフルタイムライブビュー専用CCDに結像させているのだ。そのために液晶ファインダーによって露出の加減が出来ない。常に適正露出様に見えてしまい、露出計を見て適正を決めなくてはならない。 ファインダー画像で適正露出、被写界震度、ホワイトバランスが確認できてこそ真のライブビュー、リアルビューである。 以前「サイバーショット 進化 一眼レフ」で「何が悲しくて、今更レンズに入った光を鏡に反射させてピントグラスに結像させ、ましてそれをプリズムによって左右反転まで行ったものを見なければならないのか?」と書いたが、再び言うと「何が悲しくて一つのカメラに二つの撮像素子を組み込むのか?」である。 オリンパスの製品はオリンパスペン、ペンF、ペンFT、M-1、OM-1と使い、コンパクトカメラのXAやXA2、そしてズイコーも多数使ってきた。またデジカメもカメディアC900、3040、4040と使ってきて今も気に入っている。しかしデジタル一眼レフはまだまだ完成したとは思えない。銀塩時代からの一眼レフ至上主義というか、一眼レフ信仰が消費者だけではなく、作る側にも残っていることは悲しいことだ。デジタル時代に対応した新しいコンセプトを打ち出してもよいのではないだろうか。 私がオリンパスに期待するものは豊富な交換レンズ群が使用できるライブビュー専用のフォー・サーズレンズ交換式デジカメである。デジタル化したカメラに機械的なミラーなど必要ないのではないだろうか?シンプルな機構は故障も少なく信頼性も高い。そして何よりミラーを省くことでレンズ設計に無駄なミラースペースを考慮する必要が無くなる。デジタルカメラの今後には、我々消費者の考えも及ばない新しい技術を期待したい。 --------------------------------------------- 8/10追記 Bモード(マクロビューモード)ではミラーアップしてCMOSに結像した画像がリアルタイムに液晶に表示されると言うことだが、それなら始めからミラーの無いレンズ交換式のライブビュー専用機を作った方が安くて性能もよくなるはずだ。ただし超高速の液晶と高速大容量のバッファを備えて高速連写に対応しなければならない。うまく予算を分配すれば、高級一眼レフデジカメと同額でレンズ交換式高速一眼ミラー無しデジカメは出来るだろう。 デジカメWatchに面白い記事が掲載されている |

2006年06月21日(水)

|

レンズ交換 リアルタイムビューである。 ソニーがミノルタのアルファを継承してデジタル一眼レフに参入したが、新しいことは何も無かった。ただの一眼デジカメである。アルファマウントのロッコールの出荷量を目論んだマウント継承だが、残念ながら私は持っていない。ミノルタのレンズは以前SR-1sやSRT-101、そしてXDで使ったことが最終だ。その後一眼レフではないAF-Sトークマンという音声警告付きのカメラを父の誕生日に贈ったことがあったくらいだ。私が関西人で六甲山から取ったロッコールという名前は気に入っていたが、いずれの一眼レフもミノルタマウントである。アルファマウントは使ったことが無い。 今回「レンズ交換 リアルタイムビュー」が気になったのは、以前このブログで書いた「サイバーショット 進化 一眼レフ」で期待していたことが松下から発表されたからだ。 LUMIX (ルミックス) L1という名で発表されたカメラは何処と無くレンジファインダーライカに似たデザインで、ペンタプリズムのピラミッドが無いことが特徴だ。かってペンタプリズム(ミラー式も含めて)の無い一眼レフはハーフ版のオリンパスペンFくらいしか思い浮かばない。とんがり帽子の無いデザインは良く出来ている。また標準レンズとしてライカDバリオ・エルマリート14-50mm/F2.8-3.5が付いている。35mm判に換算して28-100mmに相当する多用途レンズで光学ブレ防止を内蔵している。 そして私が最も期待しているライブビューモードが搭載されている。以前「何が悲しくて、今更レンズに入った光を鏡に反射させてピントグラスに結像させ、ましてそれをプリズムによって左右反転まで行ったものを見なければならないのか?」と書いたが、L1ではミラーアップすることで対応している。目からうろこである。ハーフミラーやその他様々な方法が考えられるが、松下は極めて簡単な方法で実現している。 メーカーの解説によると 「液晶モニター画面を使って撮影ができるというのは、デジタルカメラならではのメリットです。視野率約100%の大きな画面でフレーミングができる、撮影情報が常に一目で確認できる、撮影前に露出補正やホワイトバランスの状態が確認できる、三脚使用時にファインダーを覗かなくても構図の確認ができるなど、液晶モニターを使った撮影には多くの利便性があります。しかし、これまでの一眼レフカメラはこのメリットを活かせていませんでした。L1では、Live Mosセンサーの持つフルタイム画像出力機能と、ミラーアップを組合せ、今まさにレンズを透過している光景を直接受けたセンサーからの信号をそのまま液晶モニターに映し出すライブビュー機能を実現しています。絞り込みボタンを用いた被写界深度のプレビューも大画面で確認できます。」ということだ。 ソニーがアルファにうつつをぬかしている間にPanasonicに先を越された感がある。ソニーも進化したサイバーショットR-X?を開発してもらいたいものだ。新し物好きではないが、今日のヤフーニュースのおかげでL1は納得できるデジタル一眼レフカメラとして、早速購入機種に決定した。 オリンパスのライブビューに対する私見を追記しました。(2006.7.8) |

2006年04月05日(水)

|

日常美術館で検索されていた。 ヤフーでは1〜10件目/約1,350,000件で、Googleでは現在ダンシング中(グーグルダンス/GOOGLE DANCE-Googleの検索結果が短期間の間に一時的に上下変動する現象)で激しく浮き沈みしているようだ。 気楽にアップしたものがこうなると恥ずかしくも思える。つまり私の若き日々の生き様が写っているからだ。デジタル化する写真界において、やはり銀塩は衰退する一方だ。しかしダゲレオタイプから始まった歴史にピリオドを打ってはいけない。たしかに不採算部門という理由で撤退を決める写真機メーカーが後を絶たないが、メーカーとしての意地を見せてもらいたい。 といいつつも、私も仕事はデジタルで行うこの頃である。せめて過去の銀塩作品を新しい透過原稿用スキャナーを使って徐々に公開すべきだろう。もちろんスキャナーはデジタルである。 |

2006年03月28日(火)

|

サイバーショット 進化 一眼レフである。 2005年7月のソニー発表では「コニカミノルタとソニーは、レンズ交換式デジタル一眼レフカメラを共同開発することで合意」とある。その後様々な情報や憶測が流れ、2006年中にはデジタル一眼レフを2機種発売するとまでいう情報が流れている。 私の率直な意見を述べよう。何が悲しくて、今更レンズに入った光を鏡に反射させてピントグラスに結像させ、ましてそれをプリズムによって左右反転まで行ったものを見なければならないのか?と。フィルムに写る真の画角が見えないために発明されたピントグラスであり、ピントグラスを備えたビューカメラより機動性が優れた二眼レフレックス方式だ。それを発展させたものが一眼レフレックス方式である。デジタル化によって、すでにソニーのデジカメはフィルム代理のピントグラスからリアルタイムビューに進化したはずだ。今になってデジタル一眼レフの開発とは、技術の進歩を逆行させてはいないだろうか。 サイバーショットR-1はかなり優れたデジカメに仕上がっていた。デジカメの進むべき道だ。今後のサイバーショットに望むとことは、時代錯誤の一眼レフレックス式ではなく、真のTTLデジカメである。 1.液晶はHVR-Z1J同等の大きさであること。八ッセルブラッド的な使用スタイルがR-1の良さだが、悲しいかな液晶が小さすぎる。出来れば折りたたみ式ピントフードと高倍率ルーペが有れば最高だ。 2.撮影中の画像欠落を無くして欲しい。これはローライフレックス等の二眼レフやレンジファインダータイプが持っていた最大の魅力だ。 3.本体の価格が下がったことを考えれば、標準レンズ搭載機以外に、ミラーが無いことによるレンズ設計の自由度を生かした高解像超広角ズームレンズ搭載機や、ファインダーを明るく、高速シャッターを切るためだけに大口径化した望遠レンズではなく、軽量高倍率で、ボケ味の良い高解像超望遠ズーム専用機を作ってもらいたい。いうなればワイドローライ、テレローライのような広角、望遠専用機である。ソニー+ツァイス+小西六+ミノルタなら不可能ではないだろう。余談だが6×6のハッセルにはビオゴン38mm搭載のSWCが有り、フジフィルムは以前セミ版のGS645に広角専用のGS645Wを併売した事もあった。 4.擬似シャッター音をもっと大きなものにしてもらいたい。つまり写される側に、シャッターが切れたことをアピールできるレベルである。もちろん電子的なものであるからレベル調整や消音は当然である。さらには往年の名器といわれるモデルのシャッター音がROMに入っていて選べたり、アレンジできると嬉しい。 5.映像出力がSDコンポジット以外にHDMIやXVGA、DVI、HDV等のハイビジョン対応であること。スタジオではハイビジョンモニターやPCモニターを使って、リアルタイムビューが可能になる。こんなこともソニーなら朝飯前で対応できるだろう。特にHDMIは端子も小さく、デジカメに組み込みやすいと思う。 色々と勝手なことを申し上げているが、CCDやCMOSに結像した画像を見ることが出来る、真のTTLリアルタイムビューモデルを開発してもらいたい。 私の会社のホームページへSONY.CO.JPからのアクセスもよくある。今月だけでも64件有った。いずれこの記事もソニー社員の目にとまることだろう。開発者に伝えていただくことを心から望んでいる。  |

2005年10月15日(土)

|

「ニコンF3P」で私のプロフィールが検索されていた。 F、F2、F3、F4と使ってきた中で印象深いのはやはりNikon Fということになろうか。当時はモードラ自体珍しかったが、Sシリーズから引き継いだ裏蓋脱着式のものが供給されていた。その後F2になった。植村直己氏は非常に気に入っていたようだが、私にはしっくり来なかった。F2時代もほとんどFばかり使っていた。次に出たのがF3。ジウジアーロのデザインだったが数箇所の操作性が気に入らなかった。しかしF3をマイナーチェンジしたF3Pは違っていた。操作性が改善され、堅牢性にも改良が加えられた。これは気に入った。発売後すぐに8台のオーダーを出した。当時F3Pは写真を生業としているキャメラマンにのみ供給され、市販ルートには乗らなかったのである。 その後AFのF4が出たが私にはイマイチだった。300mmF2.8のAFはあまりにもうるさかった。マニュアルフォーカスの300mmF2.8や600mmF5.6の方が使いやすかった。そしてさらにF5も発売されたが、時代の流れからメインはデジタルに移行した。結局銀塩では未だにF3Pをメインに使用している。F3Pに全面マットのB型スクリーンを入れ、明るいレンズ(35mmF1.4、135mmF2)を使えば老眼の目にもフォーカスが合わせ易い。 私にとってNikonは奇数番号が向いているのかもしれない。 |

2005年09月26日(月)

|

デジタルカメラのサイバーショットが進化している。 以前会社のホームページのDiaryでデジタルカメラを考えるとしてアップしたことが、ほぼ実現している。 一眼デジカメが高級デジカメと思われる中、ミラー機構のある一眼レフ式デジカメよりも優れたものに仕上げている。 一眼レフの場合はレンズを通した光を撮像面とは別な焦点板に結像させるため、どうしてもミラーが必要になる。これがレンズの設計者にとってはもっとも大変なことだ。特に広角レンズではレトロフォーカス式(逆望遠式)の光学系によって焦点距離をはるかに越える空間をレンズの後玉の後ろに確保しなければならない。 現在では電子計算機の進歩によって、超広角レンズであっても低価格でレトロフォーカス式超広角レンズも設計されている。しかしその描写力はミラーによる制限が無かった時代に設計されたライカ等のレンジファインダー式カメラや、別付けファインダーを使用する一眼レフ用超広角レンズの描写力には及ばない。 たとえばニコンのニッコール21mmF4などはNIKON-S、S2、SP等用に設計された超広角レンズをベースに一眼レフのFマウントにし、NikonFではミラーアップして使うようになっていた。ミラーアップせずに使える20mmF3.5や24mmF2.8に比べると遥かに高画質であったし、今現在でもこのレンズの描写力を超えるレンズは見当たらない。 またハッセルブラッドの場合も一眼レフ式のスーパーアンギュロンに対して、ミラー機構を省いたSWCに一体化されたビオゴン38mmは非常にクリアーで湾曲も起こらないレンズである。 最新の光学設計技術を駆使してもミラーの存在はレンズ設計者にとって大変な障害であることは確かだ。 ソニーのサイトでは「カール ツァイス『バリオ・ゾナーT*』レンズのパフォーマンスを最大限に。デジタル一眼レフのようにミラーのスペースを必要としないレンズ一体型だからこそ可能になった、高い自由度のレンズ設計。ボディ内部のスペースを効率的に活用し、広角24mm-120mm(F2.8-4.8)をカバーする大口径レンズの搭載を可能にしました。迫力のある広大な風景撮影から、背景の美しいボケ味まで、この一本のレンズだけで表現できます。」と書いているが、これは宣伝ではなく事実だと言える。また「CMOSセンサーなどのデジタルデバイスにとって、ほこりやゴミは大敵。DSC-R1はレンズとボディが一体型のため、ゴミやホコリの侵入がなく、面倒なメンテナンスも不要。また、レンズシャッターなのでカメラ内部でのゴミの発生も防ぎます。風の強い日や砂ぼこりの多い海や屋外でも、ゴミを気にせずに撮影に集中できます。」ということも確かだ。 最近新しい一眼デジカメの購入を検討していたが、やはり液晶でホワイトバランスや露出を確認出来るサイバーショットに心惹かれてしまう。 興味のある人はサイバーショットR-1のサイトを参照していただきたい。 |

2005年07月11日(月)

|

私が使用しているデジタルカメラの中でサイバーショットP100は非常に気に入っている。デジタルカメラは25万画素のRICHO DC-3に始まり、140万画素CANON PowerShot A50、そしてサイバーショットはP30、F505、P100、F707、F828となる。またOLYMPUS C-4040Zなども使用する。一眼レフはEOSやNIKON D70などを使うがやはりサイバーショットが気に入っている。 デジタルカメラが仕事に使えると判断させたのはPowerShot A50だ。芝居の公演用フライヤーとポスターの撮影でコストダウンを理由に使用した。当時100万画素を超える機種が少ない中でA50は解像度、発色もよく「これならA3ポスターも何とかなる」と判断してスタジオに持ち込んだ。照明はストロボではなくビデオと同様のタングステン(ハロゲン)系で行った。それまでポスターはNIKON F3Pを使っていたのだが、後処理を考えると撮影からデジタルで行う方が良いことも一因だが、フィルムと違いホワイトバランスが自由になること、撮影画面をTVモニターで確認出来ることが大きな要因であった。結果は予想を上回るもので、これ以降私の写真関係の仕事はデジタルカメラ化していった。 現在最もよく使うデジカメはサイバーショットF828でバックアップはF707となっている。しかし常に身に付けているのはサイバーショットP100になる。現在は720万画素のP150/P200が主流になっているが今なお現行品としてソニーのサイトには掲載されている。小さいボディーながら沈胴式のツァイス製光学3倍ズームを装備し、起動も速くレスポンスも優れている。またフルマニュアル撮影にも対応し、より高い要求にも応えられる。ホームページでの現場レポはほとんどこのP100で撮影しているし、インドロケではVロケの合間に数々の写真を撮影してきた。この時にはF707も携行していたのだが、ワイドコンバージョンレンズを使用するとき意外はほとんどP100をメインに使用していた。なぜこれほどまでに液晶ファインダーのデジカメを好むようになったのには理由がある。それはビデオキャメラと非常に良く似た機構のため、一眼レフタイプのデジカメには無い良さがあるからだ。 従来の銀塩フィルム式一眼レフの場合はレンジファインダー式カメラに比べてファインダーの精度が高く、実際に撮影レンズを通して結像した画像を見ることがのだが、デジカメ時代になるとその優位性が全く無くなってしまった。廉価版のデジカメでも撮影レンズを通して撮像素子であるCCD(CMOS)に実際に結像した画像を液晶やTVモニターで確認出来るのだが、一眼レフデジカメの場合は液晶モニターでピント合わせができる「ライブビューモード」を搭載したCANON EOS D20aを除けば全て虚像を見て撮影しているように思えてしまう。大きなバッファを備えた連写機能を除けば、私にとって一眼レフデジカメは余り魅力がない。ただRAWデータで撮影しなければならない場合は必然的にNIKON D70を選ぶわけだが、その必要が無い場合はやはりサイバーショットを採用する。 ソニーから一眼レフタイプのサイバーショットが出るという噂も聞くが、CCDの埃問題も考慮した前群交換式レンズを備えた4色CCDで、ハイビジョンキャメラと同じ高精彩液晶を備えた、連続高速RAWデータ記録可能なサイバーショットF929(夢)なるデジタルカメラの発売を期待したい。操作性は限りなくハッセルブラッドに近いものとして・・・・。 |

| 前へ |

PHOTOHITOブログパーツ

|

ニックネーム:SENRI 都道府県:関西・大阪府 映像制作/撮影技術会社 (株)千里ビデオサービス 代表取締役& 北八ヶ岳麦草ヒュッテHPの管理人です。よろしくお願いします。 ↓色々出ます↓ »くわしく見る バイオグラフィー |