2008年08月04日(月)

「醒ヶ井の地蔵川 ハリヨ」だ。残念ながら今年は忙しすぎて行けなかった。  この場所は地域で保護活動されている所で、バイカモ以外にもホタルやハリヨが保護されている。そういう川だからジャブジャブと足を入れては顰蹙をかってしまう。 考えた末に簡易なリモコン撮影を行った。リモコンといっても竿の先にハウジングを取り付けてセルフタイマーで撮っただけだ。  ------------------------------------------------------------ 2009.9.26更新 今夏は何度も醒ヶ井へ通い、ハリヨの映像を自社PRビデオとして制作した。 また、米原市観光課や地元「地蔵川とハリヨを守る会」の方々にお世話になった。 |

2008年8月4日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 写真撮影・カメラ機材 / 自然環境・自然科学 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/710/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 写真撮影・カメラ機材 / 自然環境・自然科学 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/710/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年07月26日(土)

|

キャノン:キヤノンで書いた記事にコメントがあった。今度は「ふいるむ」である。 富士フイルムについて調べてみた。正解は読み方、書き方ともにふいるむが正しいようだ。富士フイルムは写真機に入れるフィルムを製造しているのである。 参考に富士フイルムのCMを見ていただこう。最後のロゴに注目していただきたい。 もう一つ参考出品。本編の中で幾度もフイルムと言っている。 さて、英語ではどうだろうか。英国で放送されているCMだ。 さすがにFujifilmはフジフィルムである。 しかし、2番目の中島みゆきのCMだが、フイルムが単語として使われている。もしかするとフジフイルムにはフィルムという単語が無いのかも知れないと想像してしまう。 言葉遊びで納涼を楽しむこの頃である。 |

2008年7月26日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 写真撮影・カメラ機材 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/706/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 写真撮影・カメラ機材 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/706/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

|

50年余りの人生で今まで気付かなかった! キヤノンのヤは小さいャ(XYAではなくYAで変換)ではなく、おおきいヤのキヤノンである。 つまり、きやのん(KIYANON)で変換しなければ出てこないキヤノンである。 確かに私のところのスタッフがキャノン販売で請求書をおこしたら、「キャノンではなくキヤノンです」と言われると言っていた。 小さいャの事についてはキヤノン(←きやのんと打って変換)のサイトに説明があった。また、丁寧に説明したサイトもある。 ここで面白いことに気付いた。キヤノンのホームページの最上段の検索で「キャノン」と入れて検索したところ、殆どのキャノンを含んだページがヒットした。その中でキャノンがハイライトされた「キヤノン:液晶プロジェクター POWER PROJECTOR」のソースを見た。 <meta name="keywords" content="キヤノン, キャノン,キヤノンマーケティングジャパン,キャノンマーケティングジャパン,パワープロジェクター,液晶プロジェクター,プロジェクター" /> <meta name="description" content="キヤノン, キャノン,キヤノンマーケティングジャパン,キャノンマーケティングジャパン,パワープロジェクター,液晶プロジェクター,プロジェクター" /> やはりキャノンと思い込んでいる人が多いためのSEO対策として小さいャのキャノンでヒットする工夫を行っていた。 ちなみにGoogleでの検索結果 キヤノンは6,770,000件 キャノンは 5,050,000件 ヤフーで キヤノンは20,800,000件 キャノンは 15,400,000件である。 今度キヤノン販売に電話をしたときには是非とも「きやのん(kiyanon)さんでしょうか」と聞いてみたい。 先日のダイヤル35の話にコメントを頂いたSHINYAさんに感謝申し上げる。 「きゃのんだいやるさんじゅうご」ではなく正しくは「きやのんだいあるさんじゅうご」である。 |

2008年7月26日

| 記事へ |

コメント(5) |

トラックバック(0) |

| 写真撮影・カメラ機材 / 検索エンジン・SEO |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/705/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 写真撮影・カメラ機材 / 検索エンジン・SEO |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/705/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年07月25日(金)

「キャノン ダイアル35」での検索と「キャノン ダイヤル35」での検索が多い。ヤとアの違いだが、検索結果はどりらも2番目に私のサイトがある。ヤとアで検索結果が殆ど同じと言うのも不思議なものだ。    二枚目の写真でも判るようにフィルター径が大きく、CDSの測光素子ごとカバーする点も斬新で、フィルター縁にCanon Japan 48mmという刻印もいかしている。ただし感度設定はフィルターを外して行わなければならない。また、露出や距離はマニュアルによって決めることも可能で、意外とマニアックなダイヤル35である。 ダイヤル35で特筆すべきところはやはりレンズメーカーとしてのキヤノンの意地だ。当時のEEカメラ(最近ではAEというが、当時はエレクトリック・アイを意味した。同じEでもEXPOSEとEYEで全く異なる)は一般的に3群4枚のテッサータイプを使用していたが、ダイヤル35には3群5枚の28mmF2.8が搭載されていた。画角は約55度で、35mmフルサイズの40mmに相当する若干広角気味で開放画質も優れていて使いやすい。当時の35mmフルサイズのレンジファインダー式カメラが45〜48mm、一眼レフの50〜58mmに比べると40mm相当の画角はスナップには最適な画角といえる。 講釈が長くなったが、ダイアルかダイヤルについては正解はダイアルということになる。キヤノンミュージアムでもダイアル35と書かれ、国立科学博物館でもダイアル35となっている。しかし一般的にはフィンガーファイブの曲でも判るようにダイヤルである。 ファントム電源vsファンタム電源のような話だが、まぁそんなことは別にして、とにかくダイヤル35は使っていて楽しいカメラである。 私の趣味のページにダイヤル35の作例を掲載している。暇を見てこのサイトも拡充するつもりではある。 |

2008年7月25日

| 記事へ |

コメント(2) |

トラックバック(0) |

| 写真撮影・カメラ機材 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/704/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 写真撮影・カメラ機材 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/704/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年07月14日(月)

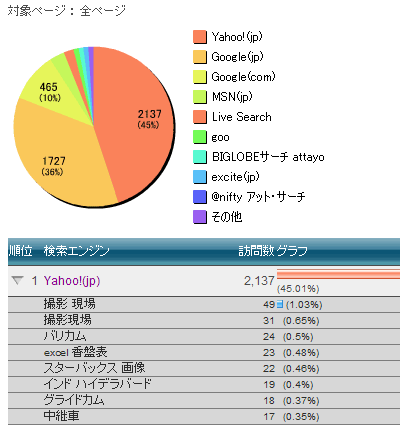

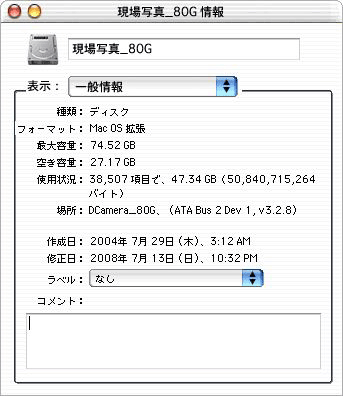

「撮影現場」や「撮影 現場」が常に多い。 普段の撮影現場では記録担当が写真撮影時に極力スタッフ以外が写らないようにしてくれているので「日々好日」には載せやすいが、「Shooting」ではそうはいかない。また、記録も常に行えるわけではない。ただ、WEB公開をしない場合であっても記録は非常に重要だ。   |

2008年7月14日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 / 写真撮影・カメラ機材 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/692/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 / 写真撮影・カメラ機材 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/692/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年06月16日(月)

|

ソニーの2008年06月11日発表の報道資料だ。 「従来比約2倍の感度および低ノイズで高画質を実現した、裏面照射型CMOSイメージセンサー 新開発」 〜民生用のデジタルビデオカメラ・デジタルスチルカメラ向けにSN比+8dBを実現〜 民生機で実用化され、それが業務用、放送用ビデオキャメラに導入されるまでそう時間はかからないだろう。撮像素子は画素数が多くなればなるほど感度が落ちると言うことはよく知られているが、従来の1080HDが一般化し、先端ではスーパーハイビジョンの4Kも実用化されている今日、高画素化:感度の相反する特性に苦しんできた制作者にとって、ソニーの報道発表には期待が膨らむ。 興味のある方は下記をご覧いただくと良い。 Sony Japan|プレスリリース | 従来比約2倍の感度および低ノイズで高画質を実現した、裏面照射型CMOSイメージセンサー 新開発 しかし感度が上がったからといって、ノーライトで全てが撮影できるわけではない。映像制作には照明演出は最重要項目である。ただし感度が上がれば、定常光をベースにした上で、補助光としての照明技術が重要視される。 |

2008年04月13日(日)

私が写真をデジカメで撮る場合は、もっぱらビデオキャメラと互換の良いサイバーショットR-1なのだが、どうしても連写が必要になる場合はライブビューの無い一眼デジカメになる。ところが初期設定がそうなのか、写すたびに液晶画面にプレビューが表示される。これがうっとうしい。ファインダーを右目で覗いて、合焦に目力を使わないときは、左目で周りの状況を見る。ところがその視野にやたら明るい液晶がピカピカと光るのである。これが煩いのだ。 デジタル一眼レフが最近ライブビュー搭載を謳いだした。はたしてデジタル一眼レフにライブビューは必要なのだろうか。基本的に完成形になった35mm一眼レフのスタイルを継承している限りは不要であり、蛇足であると思う。以前ライブビューについて書いた記事があるので参照していただきたい。 レンズ交換 リアルタイムビュー レンズ交換 リアルタイムビュー:追記 参考記事として サイバーショット 進化 一眼レフ 一眼デジカメのライブビューだが、基本的に光学ファインダー優先のスタイルのため、ライブビューのLCDなどを見るとカメラのホールドが悪くなってしまう。またサイバーショットR-1がローアングル、ウエストレベル、アイレベル、ハイアングルをハッセルのように自在に選べることを考えると、はっきり行って使いにくいファインダーだ。出来ることならライブビューのLCDを超高精細にして光学ファインダーのペンタプリズム中に組み込んで欲しい。そうなれば拡大フォーカスなども使えて便利になるだろう。 話が横道にそれたが、今回の表題「一眼デジカメの液晶はOFFがいい」に話を戻すと、一眼デジカメの場合は銀塩一眼レフと同様に、その速写性能を生かして常に光学ファインダーから目を離さないのが良い。フィルムの感度と同様にISOを設定し、被写体の反射率を考慮して適正露出を決めるフルマニュアルも良いが、簡単に露出補正できるPモードも便利だ。測光パターンやTTL露出計の癖を熟知すれば問題なく適正露出、もしくは自分が意図した露出で全コマ均一な露光で撮影できる。例えば晴天の屋外で順光なら迷うことは無い。ISO100で500分の1秒F8で切ればほぼ適正だ。後は被写体によって経験的な加減をすれば良い。 こういうことを書くと「デジタル一眼の特徴は撮ったその場で露出やファーカスを確認できること」と言われるかもしれないが、我々はエクタクロームやコダクロームといった、後から露出補正が出来ないポジフィルムで印刷原稿を撮ってたし、そのフィルムを現像所に持ち込んで2時間(コダクロームでは数日)をワクワクして待ったのである。ワクワクしたのは露出は?フォーカスは?ではない。【意図した画が撮れているか】にワクワクしたのだ。 今の一眼デジカメはその全てがRAWデータを記録できる。若干の露出アンダーなら増感すれば良い。1絞り程度なら粒子が荒れることも無い。フォーカスはファインダーがよくなっていて、私が愛用しているNIKON F3P(銀塩)では苦しい口径比F4のレンズでも十分に合焦点が見えるし、比較的高確率のオートフォーカスも備わっている。 写真は「きれいに写っている」からいいのではない。自分が意図した画が、意図したタイミングで、意図した濃度で写っていることである。そのためには常にファインダーから目を離さず、シャッターチャンスを追い続けることである。だから「一眼デジカメの液晶はOFFがいい」のだ。 |

2008年04月01日(火)

知り合いがHVR-Z7Jを買った。 なかなかいい風貌をしていた。一通り触ってみての印象はちょっとNGである。ズームが機械式マニュアル操作になったのは良いが、粘りが全く無い。これでは思い通りの手動ズームが出来ない。素早いズームはこれまでのZ1Jとは違い、一瞬で寄り引きできるが、滑らかなスローズームは不可能だ。電気を使えば良いといわれるかも知れないが、電動ズームをカメラマンは望まない。サーボコントロールを使うカメラマンもたまに見かけるが、一般撮影でズームリモコン(※ステディーカムやクレーンではズームリモコンは必須)を使う人の殆どはアマチュアか駆け出しのカメラマン、もしくは国営放送のカメラマンくらいである。Z7Jが完全マニュアルズームということであれば、設計段階で粘りに拘ってもらいたかった。マニュアルズームの操作性については改善すべき項目であることは否めない。 もうひとつ気になる点があった。それはABのショットトランジションである。Z1Jではオートトランジションのイーズイン、イーズアウトが設定できた。「HVR-Z1Jに搭載されていたショットトランジションが、さらに進化。」とういうことだが、Z7Jではトランジションのメニューの何処にもトランジションカーブ(リニア/ソフトストップ/ソフトトランジション)の設定が見当たらない。 ゆっくりと動き出して最後はゆっくりと停止する。これはスローズームの基本である。今日手にしたZ7Jは唐突に動き出して唐突に停止する。もしかすると何処かのメニューにトランジションカーブの設定があるのだろうか。この点については無責任なことは言えないのでソニーに問い合わせて結果を報告したい。 -------------------------------------------------------------- 昨日の件をソニーに問い合わせた結果報告である。 結果は「ソフトトランジションは割愛されている」そうだ。下の図はXDCAM EXの解説だが、これは民生器のFX1や業務用のZ1Jと同様の機能で、図のようにズームやフォーカスがスタート時にゆっくりと加速し、停止時にもゆっくりと減速して停まる。  この機能がZ7Jで割愛された理由は「判らない」ということだが、もしかするとレンズ交換式になったことが要因なのかもしれない。いずれにせよ、マニュアルズームが軽すぎることと、ショットトランジションのカーブ設定が無いことが私にとってZ7Jを選択肢から外す大きな理由になることは確かだ。同時にここにきて再びXDCAM EXに食指が動き始めたことも確かだ。特にXDCAM EXにHDRを搭載して長時間記録を可能に出来ることを考えれば益々XDCAM EXの魅力が一層増してくる。 ソニーの担当者は「トランジションとズームの粘りについては技術に報告しておきます」ということだが、はたしてそれが反映されるのかどうかは判らない。また、ズームを電動モードにした状態でリングを手動で回すことはメカに悪影響があるということで「お薦め出来かねます」という回答だった。 後日、システムファイブからもショットトランジションについての資料が届いたが、やはりソフトトランジション等の項目は無かった。そしてここ最近、このブログのアクセスログにSONYの非公開IPを持ったサーバーからのアクセスが50件以上ログされている。もしかすると何らかの進展が期待出来るかもしれない。 2009.1.5追記 HVR-Z7Jの購入も検討してきたが、幸いにも友人の他レンタル会社にも数機導入されたため私の会社ではHVR−Z5Jを12月に導入した。それはZ7Jを否定するものではなく、Z7Jの魅力はなんと言っても機械式マニュアルズームである。一瞬で思ったサイズに画角を決めることが出来る点だ。Z5Jには絶対まねは出来ない。しかし20倍を備えたZ5JのまねもZ7Jには難しい。つまり使い分けが必要である。ちなみにZ7Jの1日のレンタルは1万〜1万5千円。必要に応じてレンタルで足りるのである。 下記にZ5J関連記事をアップしているのでご覧いただくと幸いである。 http://blog.zaq.ne.jp/senri/article/796/ http://blog.zaq.ne.jp/senri/article/801/ http://svs.ne.jp/hibi/058.html |

2007年12月20日(木)

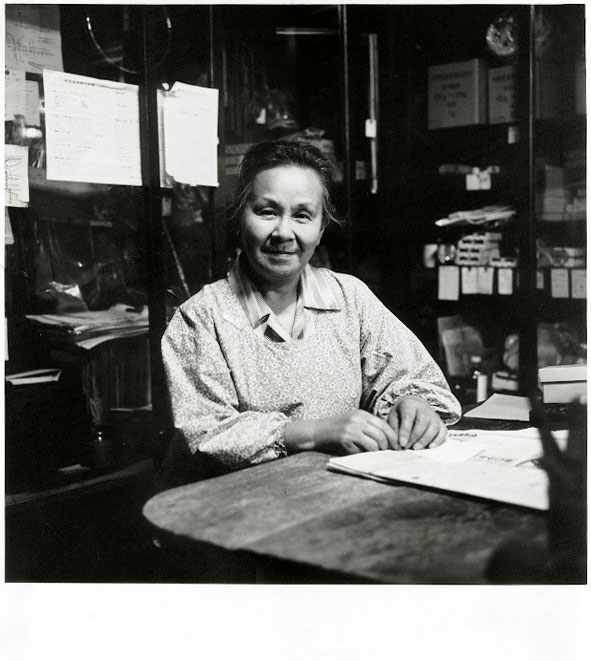

フォトアルバムにローライフレックスの写真をアップした。 長らく忘れていたが、最近末っ子が倉庫からそのローライフレックスを撮影したプリントを見つけ出してきた。バライタ紙に焼いたローライフレックスのモノクロ写真は変色も無く、美しいものだった。たぶん塩化金を使った金調色にはまっていた頃のもので、諧調は焼いた時の状態のままだった。デジタル時代とはいえ、やはりローライには銀塩がよく似合う。 このローライフレックスの下玉はシュナイダーではなくツァイスのプラナーだった。懐かしの一枚は今事務所に飾られている。まさにローライの遺影である。ローライはこの他にローライ35も使っていたが、貧乏カメラマン時代にはいい質種になった。いつも若い者にいうが、どんな写真でも「生きざま」が映るようである。被写体の「生きざま」を写したつもりでも、自分自身の「生きざま」が映るのである。このローライで撮影した80年頃の鶴橋もWEBにアップしている。 |

2007年10月23日(火)

久しぶりにアクセスログに自分の名前があった。「笹邊幸人」である。以前の検索は「笹邊幸人」でのウェブ検索だったが、今回は何故かイメージ検索だった。 そこで面白い事に気が付いた。グーグルでの検索では何と、434もの画像が検索されていたが、MSNの画像検索ではフィルターONで4件、OFFで46件だった。そしてヤフーでの「笹邊幸人」画像検索ではわずか2件しか検索されなかった。グーグル恐るべしである。 キャッチコピーの通り、まさに「史上最強のイメージ検索!」と言って良いと思う。 |

2007年10月04日(木)

|

「ハーフ版 銀塩 スキャン」だった。 デジカメ全盛になってもやはりフィルムによる銀塩写真は捨てがたい。もちろんトーンなどの描写製、原子レベルの画素が持つ情報量の多さなど、デジカメにない優位性もある。だが実際の仕事では私も99%以上をデジタルで撮影している。にもかかわらず、どうして銀塩写真なのだろうか? 私が思うに、1本36枚ということから生じる1カットの重みだろうか。これが35mmではなく6×6のハッセルなら1本12枚。6×7のマミヤなら10枚だ。それこそ4×5や8×10吋のリンホフやデュアドルフならフォルダーの表裏を合わせて2枚しか撮れない。1カット1カットを確実に撮ってゆかなければならない銀塩に比べるとどうやらデジカメは安易過ぎるようである。 先日EOS30Dに4GBのCFカードを入れて若いスタッフが撮影に行ってきたが、撮ってきた写真の枚数はなんと1400枚である。フィルムなら約40本に相当する。必要な枚数はおよそ50枚なのに・・・・。連写も出来、露出もフォーカスもオートだから気楽に撮れるかもしれないが、選ぶ作業が大変だ。まさに1日仕事である。そしてこれがもし銀塩ならフィルム代と現像代だけで7〜8万円の出費になってしまう。選び出しに懲りて、現在はJPEG/L+LAWに設定して4GBで約350枚に制限している。つまり手持ちフィルム10本という状態だ。 さて「ハーフ版 銀塩 スキャン」というキーワードから、おそらくオリンパスペンやリコー、コニカ、キヤノンなどのハーフ版ユーザーであろう。私はこれまで35mmフルサイズはミノルタのクイックスキャン35でスキャンしていたが、最近はポジよりもネガで撮ることが多いため(印刷原稿ではなく、デーア化が多いので)フジの同時スキャンでデータ化してる。手間もかからず、同時作業のため埃の付着も少ない。だが、残念なことにハーフ版への対応はしていない。今回のキーワードでヒットしたページは息子がオリンパスペンで撮影した写真を掲載しているが、ここには私がキヤノンダイヤル35で撮った写真を掲載している。そこに書いているようにハーフ版ネガカラーのデータ化はフォトドペックスの全店舗で対応してくれる。大安売りのチラシのようなホームページがいかにも関西らしいと言った友人がいたが、まさにその通りではないだろうか。ハーフ版の銀塩写真を愛するものにとっては強い味方のフォトドペックスである。下の写真はダイヤル35にネガカラーを入れて撮影した東京ビッグサイトだ。  |

2007年03月26日(月)

|

「銀円カメラ」だそうだ。えっ!、もしかして誤字?ということでアクセス元を辿ってみた。2006年のブログでしっかりと変換ミスをしていた。恥ずかしい限りである。間違えていたページはココだった。早速訂正したためにこれ以上恥をかく事はない。しかしWEBで文章を公開する場合は気をつけなければならない。ついうっかりした変換ミスが全世界に公開されてしますのである。思わず赤面してしまった今日最後の仕事になった。 だが、グーグルの検索結果では1,270,000ものサイトがヒットしていた。どうやら私のようなミスを他にも大勢いるようである。 |

2007年02月14日(水)

|

「銀塩写真」だった。'80 Tsuruhashi OSAKAを掲載した日常美術館がヒットしていた。写真はローライフレックス2.8Fで撮影したものだ。トライXをボイトラー氏の処方による現像で、Ilfoblom Galleryというバライタ紙に焼いたものだ。まだ動画を生業にする前のもので、この頃にはデジタルカメラなどというものが出来るなんて想像も出来なかった。 昨日ヨドバシ梅田の8階にある焼肉レストランで昼食を摂っていた時に大阪駅を見下ろしながらスタッフと話していた。 「子供の頃にはここを福知山線から来た蒸気機関車が走って、大阪駅前には市電や電気で走るトロリーバスも走っていた」???トロリーバスを知らないらしい。 トロリーバスは市電から軌道を取り去った無軌道電車のことで、今で言う電気自動車である。ただしバッテリーではなく架線から集電装置(トロリーポール?)で電気の供給を受ける点が違う。時に架線からローラーが外れて車掌がポールから伸びたロープ?を操作して架線に合わせていたような記憶がある。 最近、今の若い人と我々の世代では何が違うのだろうかと考える。私が生まれた頃は戦後10年を過ぎない頃で、今のような便利なものは何も無かった。水道は無く井戸があり、それもポンプは川本の手動式だ。ある友人の家ではポンプではなくツルベが使われていた。洗濯は電気ではなく、当然洗濯板と盥である。自家用車などもちろん無く、学校の小遣いさん(用務員とも言われたが今では校務員)がエンジンの付いた自転車、いわば原動アシスト自転車に乗っていたくらいだ。学校の記念写真はフラッシュバルブではなく、マグネシウムを焚いて写された記憶がある。バン!と光った後、フワ〜ッと灰が降ってきた。電卓は無くそろばんが主流で商売人は4つ珠ではなく五つ珠を使っていた。電話は商売をしている人がダイヤルの無いものでハンドルをグルグルまわして交換手を呼び出して繋いでもらうものを持っていて、それを貸してもらった。今から思えばとんでもない時代である。 幼少をこんな時代に過したが、技術革新は東京オリンピックあたりを境に加速度を付けて進んでいった。電化製品がどんどんと家庭に入り込み、我が家にも電気洗濯機、電気冷蔵庫、そしてテレビ、自家用車がやってきた。もちろん電話はダイヤル式になり、これらはみな一家に1台ということが当たり前になった。 それが大阪万博を迎えた70年にはさらに進歩して、人類が月に行くような時代に突入した。科学万能の時代だ。そして消費は美徳とされ、やがて飽食の時代にまで駆け上がった。 こういった時代の変化は歴史でいえばチョンマゲをやめて袴からズボンに変わった明治維新に近いものがある。もしくは人類が火を手に入れた頃に匹敵する大変化の時代といえるかもしれない。その変化に我々はうまく追従してきた。それは「無い時代」を知っているからこそ柔軟に対応できたともいえる。故横井昭一氏がグアム島の密林を28年間生き抜いた後に、日本に帰ってからあっという間に今の人になった柔軟さに似ている。 ところが今の若い人は違う。生まれた時から物が溢れ、何でもそろっていた。それゆえに貪欲さが欠乏しているように思う。コンピューターでもデジカメでも、私の方がよく使い、また使いこなしている。彼らは好奇心が不足しているのかもしれない。車でもそうだが、私はマニュアルシフトに拘るが、彼らはオートマチックが楽だという。タイトなワインディングロードをヒール・アンド・トゥで楽しんだり、ダートや積雪路でのドリフト感を嬉しがったりしない。 音楽もそうだ。私が子供の頃はもっぱら歌謡曲が一般的で、そこにベンチャーズ、ビートルズが輸入され、ウエスタンカーニバルはロカビリーからGSサウンドに変わった。70年代はウッドストックを皮切りにプログレッシブロックへ進んだ。同時にフォークソングにも嵌った。おかげで今は演歌からロック、ヒップホップまで違和感無く楽しむことが出来る。数え上げればキリがないが、我々と彼らのと間には確かに違うものがある。 一昨日の現場で奇跡のプロゴルファーと呼ばれる、映画「ありがとう」のモデル古市忠夫さんと、「ありがとう」の主役赤井英和さんに会った。氏達の強さはやはり「無い時代」を経験してきたからだろう。神戸の震災での話をされたが、生まれた時からアウトドアだった我々は常に貪欲でサバイバルな生き方を得意としているのだ。 今日私は思ったことを心のままに書いたが、決して今の若者を否定しているのではない。彼らの持つ新しい感性を生かした仕事の進め方は必ず有り、それを生かすことが「無い時代」を知る我々の使命であり、我々とは異なる新しい感覚を伸ばすことである。そして我々はなおさら、彼らの新しい生き方を受け入れる柔軟性を持ち続けていかねばならない。 |

2006年10月23日(月)

|

写真時代の同僚から「ベーやんの写真は横位置が多くなったね」と言われた。ベーやんとは当時のニックネームだ。私が写真を生業にしていた頃は印刷物の仕事が多かったのでハッセルブラッドやローライフレックスによる6×6サイズで撮影していたが、モデルやポスターは必然的に縦フレーミングになる。6×6の正方サイズなら縦横の区別は無いように見えるが、ノートリミングで無い限りは縦の絵撮り、横の絵撮りは撮影時に決まる。個人的には真四角が好きで日常美術館やアサヒカメラへの発表はノートリミングの真四角だった。 私が写真を始めた頃「縦位置で撮ると上手く見える」と言われた。確かに普通の人は素直に写真機を構えるから縦位置は物珍しく見えるらしい。縦位置が上手く見えるかどうかはさておき、印刷分野においては大多数のものが縦になる。雑誌のグラビア、ポスタなどである。例外的に建築分野のパースや車のデザイン画などは横位置が普通になる。しかしそれらは決まったものではなく、横位置が求められれば横になり、縦が求められれば縦になる。 ところが、映画やテレビはそうはならない。横位置は絶対的なものである。演出的に水平を傾けたり、極端なローアングルはあってもやはりフレームは横長である。動画を生業にして20年以上も経つと自然と写真も横位置を撮るようになる。遠近の対比を考えたフレームの場合も画角を稼ぐために縦に構えたりせず、広角レンズを選んで横フレームで撮影する。最近のデジタルカメラで嬉しいのは写真と同じ3:2やHDサイズ(1920×1080)が備わっていることだ。35mmカメラと違和感を感じることも無く、デジカメで撮影した静止画をトリミングせずにハイビジョン素材として利用できるのは好都合だ。 4:3の従来方式の場合は3:2の写真に比べて左右が狭くどうしてもクローズアップが多くなるが、16:9のHDは非常に写真的であり、また映画的なサイズだ。情報量が多いため、ワンカットの時間は自然と長いものになり、絵作りもズーミングは用いず、トラックインなど画角の変化しないものになる。 知らず知らずのうちに心の画角が横位置になったしまったようだ。その所為か、最近縦位置の写真が新鮮に見えることがある。 |

2006年09月20日(水)

「nikon F3 適正露出」だった。グーグルで100件目くらいでヒットしていた。ご苦労様である。 「nikon F3 適正露出」だった。グーグルで100件目くらいでヒットしていた。ご苦労様である。最近銀塩再興の動きがあるようで、デジカメ全盛時代にもかかわらず、モノクロフィルムやトランスパレンシー(反転フィルム)で撮影する若い人が増えている。確かにフィルムの持つガンマカーブや、極限の解像度は独特であり、優秀だ。ただしトランスパレンシーの場合はカラーネガに比べると露出はシビアだ。 普通の人はTTLオートで撮影するが、カメラ内臓の露出計は基本的に18%標準反射板を18%の濃度に露出するものであり、反射式のTTLでは白い被写体は暗く、暗い被写体は明るく写してしまう。また測光方式が中央部重点やスポット測光の場合、カメラを向けた方向(何処を計るか)によっても変わってしまう。NIKON F3の場合は中央部重点であるから、あくまで目安でしかない。また、NIKON FA以降は分割プログラム測光などが導入されたが、これらを用いても決して適正露出を得ることは出来ない。つまり、カメラの測光パターンや癖を認識した上での経験的な加減が必要になる。また、入射光式の露出計を使う場合も被写体の反射率や、光の入射角度を考慮しなければ適性にはならない。 よくアマチュアの人に「プロはどうやって適正露出を決めるのか」と聞かれるが、答えは簡単だ。フィルムの説明書に書かれている値を基本にしているだけである。たとえば順光の風景の場合、真夏以外はISO-50のフィルムでは1/125秒、F11になる。真夏の場合はF11半〜16といったところだ。そして最近では不確かなシーンの場合、使い慣れたデジカメのデータを用いたりもする。そしてどうしても必要な場合はポラロイドパックを使って試し撮りを行ったり、同じシーンを複数のフィルムに撮影してテスト現像の後、本番フィルムを現像時に1/3絞りや1/2絞りの増感や減感を行う。 こういう方法は決して経済的とはいえないが確実な方法だ。しかしこれらは中判、大判カメラで行う方法である、私が35mmのNIKON F3Pで撮影する場合にはやはりTTL露出計を用いている。ただし露出計の示すままでシャッターを切ることはまず無い。被写体の明るさ、サイズ、背景、そして最終的に求める濃度を考えて経験的な増減を行う。 適正露出は誰もが必ず悩むものだが、乗り越えてしまえば意外と気楽に決めることが出来る。しかしそこに達するまでには数多くの経験を積む必要がある。要は経験である。この記事が「適正露出」で検索された方の参考になれば幸いだ。 |

| 前へ | 次へ |

PHOTOHITOブログパーツ

|

ニックネーム:SENRI 都道府県:関西・大阪府 映像制作/撮影技術会社 (株)千里ビデオサービス 代表取締役& 北八ヶ岳麦草ヒュッテHPの管理人です。よろしくお願いします。 ↓色々出ます↓ »くわしく見る バイオグラフィー |