2007�N03��09��(��)

|

�@�uBVW-300�v�Ƃ����������������B�B�e�@�ނ̃y�[�W���������Ă����B �@�x�[�^�[�J�������S��̌^�ɂȂ��������BVW-200�Ɏ����Ŕ������ꂽ�L��������BVW-300���B������400�A300A�A������400A�ƂȂ�A�J�����w�b�h���f�W�^���v���Z�X��D600�ɐi�������B�Ƃ��낪�A���̃X�^�C����BVW-200�ȗ��w�Ǖς���Ă��Ȃ��B�܂��̌^�L�������Ƃ��Ċ������ꂽ�`�Ƃ����ėǂ����낤�B���̌㔭�����ꂽ�f�W�^���x�[�J����SX�AHDCAM�Ȃǂ̓e�[�v���c�ɑ��U�����悤�ɂȂ������炢�ŁA�ɒ[�ȃf�U�C���ύX�͖����B �@���݂�����������̌^�L�������̓i�V���i���ƃC�P�K�~�������������Ă��邪�A�����̃f�U�C���͂ق�BVW�V���[�Y�Ɏ������̂ɂȂ��Ă���B�`�����ł͂Ȃ��A�X�C�b�`�̃��C�A�E�g�Ȃǂ������Ă���B����Ύ����Ԃ̃V�t�g�p�^�[���̂悤�Ȃ��̂��B���ꂪ���[�J�[���ƂɈقȂ��Ă���Ύ��̂̌����ɂȂ�B�悤�₭�����@������[�J�[�̈Ӓn���̂ĂĎg�p�҂̗���ɂ����Đv�����悤�ɂȂ����B �@���̎ʐ^�͍������̉�ЂŌ����œ����Ă���BVW-300���BBVP-70��BVV5����̉����������̂ɔ�ׂ�ƃL���������̍������Ⴍ�Ȃ��āA�S�����܂܃L�������}���̔��Ε������m�F�ł���B�����BVP70�����D�ꂽ���������A���ɏ悹���Ƃ��̈��萫��BVP+BVV�ɌR�z���オ��Ǝv���B �@�Ƃ͂������A���ł͐V�l�̗��K�p�ɂȂ���BVW-300�ł���B���̃x�[�^�[�J���Ƃ����t�H�[�}�b�g�͍��㉽�N�قǎg����̂��낤���H���Ȃ��Ƃ�2011�N�ɂ͒n��g�A�i���O�����͒�g���邱�ƂɂȂ��Ă���B |

2007�N03��08��(��)

|

�@�u�m�����j�A�ҏW ���� �K�����x���v�Ƃ����L�[���[�h�ł���B����̌����Ƃ悭�����L�[���[�h���B�����炭����̐l�����낤�B �@�m�����j�A�ҏW���s���ꍇ�A�o�͐悪DVCAM��DVCPRO�̏ꍇ��-20dB����ɂȂ�B�����������pDV��DVD�̏ꍇ�͂�����������B-20dB����ɍ��ƃ��x�����Ⴗ����̂��B�ǂ������̂����肪��₱�����Ƃ���ŁA�����̐l���Y�ޕ����ɂȂ�B���̂��߂�DVD�����ꍇ�͎���-8dB����ɂ��Ă���B�܂�-20dB��4�{�̃��x�����B������DVCAM��DVD�𗼕��o�͂���ꍇ�͉������x�����قȂ�2��ނ̊��p�P���K�v�ɂȂ�B����͒v�����Ȃ��B�v����ɋK�i���Ⴄ�̂��B �@�܂��A�f�W�^���ɂȂ������Ƃʼnf���̊�M��������܂łƈ���Ă����B���Ƃ��J���[�o�[���B���I�ȃm�C�Y���������߁A���܂ł̂悤�Ɏ~�܂����J���[�o�[�ł͋@�킪�t���[�Y���Ă��Ă��킩��Ȃ��B�����Ŏ��̂Ƃ���ł͉��ɂ���悤�ȓ���J���[�o�[���g�p���Ă���B�������SVS�I���W�i�����B�����J���[�o�[���Ȃ��Ȃ��ʔ������̂ł���B ���������ł͂Ȃ��C���^�[�l�b�g�ł̃��C�u���p�ł�����`�F�b�N�p�ɂ����������̂͏d��B���ʂ̃J���[�o�[�ł͉������~���Ă��Ă��C�t���Ȃ��B |

2007�N3��8��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/433/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/433/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2007�N03��03��(�y)

|

�@����̓L�[���[�h�ł͂Ȃ��B�C���^�[�l�b�g�̐����ł���B �@JVC Professional New Home�Ƃ����r�N�^�[�̕č��T�C�g�Œm�肦���B�C���^�[�l�b�g�̂��A�ŊC�O�Ő�s�������ꂽ���̂�V���i�̏��Ɏ��悤�ɕ�����̂ł���B �Ⴆ��http://pro.jvc.com/prof/attributes/features.jsp?model_id=MDL101623�Ƃ����y�[�W��A http://pro.jvc.com/prof/attributes/features.jsp?model_id=MDL101625�ł͓��{�ł͂܂���������Ă��Ȃ�GY-HD200U��GY-HD250U�Ȃǂ��f�ڂ���Ă���B�����Ŕ�������Ă���GY-HD100�ɔ�ׂ�Ƒ傫���X�y�b�N���オ���Ă���B �@GY-HD100���w�����悤���ǂ����悤���Ǝv���Ă����Ƃ���ɂ��̏�����Ă����B���R����������҂Ƃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�����ĐF�X���ׂĂ���ƁA�ǂ����HDV���t���T�C�Y�J�Z�b�g�������ʋ@�����J������Ă���悤���BURL������ƕi�Ԃ�HD7000�Ƃ������ɂȂ�炵���B������VTR��60P�ɑΉ����Ă�����̂�����悤���B�\�j�[��XDCAM-HD�ŏ�ʋ@����o���Ă������AHDV�̖{�Ƃ͂�͂�t���T�C�YHDV�ɐi�ނ̂�������Ȃ��B���炭JV�b�i�r�N�^�[�j����ڂ������Ȃ��B�ߓn���̖ʔ����ł���B GY-HD250�̃J�^���O�͂����Ŏ�ɓ���B����������Ɨ~�����Ȃ�̂ŗv���ӂ��B���ꂮ������p�S���I �E�N���b�N�ň�U�ۑ����Ă��猩��ق����y�����낤�B http://pro.jvc.com/pro/attributes/HDTV/brochure/gyhd250u_prelim.pdf |

2007�N02��27��(��)

|

�@�uSSG �M���v�Ƃ����L�[���[�h�������B �@SSG�Ƃ͉�X�̊Ԃł�Sync Signal Generator�ł�������AStandart Signal Generator�ł������肷��B�܂�Signal Generator�Ƃ�Sync Generator�Ƃ��Ă��B�����𗪂��ăV�X�e���}�ł�SG�ƌ������ɏ������B  �@�ʐ^��NTSC�p��SSG�Ŋe��̊�M���������AVTR��j�^�[��j�^�[�̒����ɗp����B�����ĉ��̎ʐ^�̂悤��BB�i�u���b�N�o�[�X�g�j��SC�i�T�u�L�����A�j���̓����M���������ł���悤�ɂȂ��Ă���B  �@�����M���Ƃ̓W�F�����b�N�i�Q�����b�NGenerator LOCK�̗��j���s�����̂ŁA���ꂪ�o���Ȃ��Ɨl�X�ȋ@�킪���Ȃ̃N���b�N�ő��邽�߂ɁA�@����ւ��邽�тɉ摜�����ꂽ��A�F���ς���Ă��܂����肷��B�����āA�{��1�b�Ԃ�29.97���L��͂��̃t���[���摜�����ۂɂ̓L���������Ƃɖ������قȂ����肷��B �@�Ⴆ��3��̃J���R�[�_�[�œ���������B�e���Ă�1���Ԃ̑��t���[���������R�}����Ă��܂����ƂɂȂ�B����������Ԃł̓A�C�\���[�V�������^�����e�[�v��ҏW����ꍇ�ɑ�ϋ�J����B���̂��߂ɕ����̃J���R�[�_�[�ʼn��y�������^����ꍇ��1��̃V���N�W�F�l���[�^�[�ɂ���ăW�F�����b�N�������A�����ɂ��̃W�F�l���[�^�[�ɂ���ăW�F�����b�N�̂�������1��̃^�C���R�[�h�W�F�l���[�^�[����e�J���R�[�_�[�Ƀ^�C���R�[�h�𑗂�B�������邱�ƂőS�Ẵe�[�v�̃^�C���R�[�h�����Ԏ���ő����A�����̈ʑ�������ł���B �@���X�ƒ�p��MiniDV�ŎB�e�����A�C�\�B��̃r�f�I�f�ނ�ҏW���Ɏ������܂�邱�Ƃ����邪�A1���Ԃ̑��t���[�����������Ⴄ���ƂȂǂ͂���ł���B����͊e�J���R�[�_�[�̃T�u�L�����A�̎��g���̈Ⴂ�ɂ����̂��B�����@�ނ̃T�u�L�����A�̌덷��3.579545MHz�}20Hz ���x�����A�����p�̃J���R�[�_�[�ł�3.579545MHz�}100Hz�قǂ̌덷������炵���B�����������Ə���Ɖ����̊Ԃōő�200Hz���̃Y���������邱�Ƃ����肤��B�����������Ƃ�h�����߂ɉ�X�͓����ɑ��ăV�r�A�ɂȂ炴��Ȃ��̂ł���B |

2007�N02��24��(�y)

|

�@�u�i�P�S�~�W�v�ł���B�i�P�S�~�W.�T�ł͂Ȃ��B �@�ƂĂ��Â������Y���B�痢�r�f�I�T�[�r�X���o�L��������J13�~9����ʓI�ŁA���̌�BVW-200���o����J-13a���o�ꂵ�A���炭���ăC���i�[�t�H�[�J�X��J14a���o�Ă����B������J14�~8�͔p�Ԃɂ͂Ȃ炸�ANHK��p�B�����Y�Ƃ��ĂȂȂ��܂ŃJ�^���O�ɍڂ��Ă����B�傫����J20a�Ɩw�Ǔ����ŁA14�{�����Y�Ƃ��Ăُ͈�ɑ傫�ȃ����Y���B������i��14a�̔{�قǂ�J20a�ƕς��Ȃ������B �@���̂ɂ��̃����Y���傫���������Ƃ����ƁA���w�v�ɃT�C�Y�Ɖ��i�Ƃ����������O��������ł���B���^����ڎw�����A�܂����w�K���X�ɂ��u�i�t���[���C�g�j��ɂ������Ȃ��g�����Ƃœ����ō��̌��w���\���o�����̂ł���B�����Ă��̐��\�͍���HD�����Y�ɕC�G������̂ł���B�F�����͂Ȃ��A�B���ǎ���ɐv���ꂽ�ɂ�������炸�A�g���b�L���O�����̖���CCD����ł��\���ȏ�̐��\���ւ��Ă���B�i�g���b�L���O�����F�B���ǂ̈ʒu��O�コ���āA�ԗΐ��ꂼ��̏œ_�ɎB���ʂ����킹�邱�ƂŐF���������邱�Ƃ����A�F�����v���Y���ɎB���f�q��\��t����3CCD�L�������ł͓��l�̒������s���Ȃ����߂Ɋ����ȐF��������K�v�ɂȂ����B���̖����N���A�[���������Y��CCD�Ή������Y�ƌĂB�j �@�ʐ^�p�̃����Y�ɂ͗l�X�Ȗ��ʂ�����B�Ⴆ�R�}�[�V�����G�N�^�[300mm�A�r�I�S��38mmSWC��v���i�[120mm�A�����ăG���}���[�g50mm�Ȃǂ��B�Ƃ��낪TV�L�������̃����Y�ɂ͂����������͖̂����B���������̂i�P�S�~�W�����͗B�ꖼ�ʂ��Ǝv���B�Â������Y�����A�ŐV��DVCAM DSR-450��EFP�^�p����ꍇ�͂��ꂪ��Ԃ��B�������C���i�[�t�H�[�J�X�ɂȂ��Ă��Ȃ����߁A�X�i�b�v�I���^�C�v�̃}�b�g�{�b�N�X���g�p�ł��Ȃ��̂͋ʂ���Ƃ������̂��B�������O�ʂ��ʂɏ��Ȃǂ͂Ȃ��B����m�荇���ɏ����ė~�����Ɨ��܂ꂽ���A���ꂾ���͐�ɏ���Ȃ��B |

2007�N02��20��(��)

�@�u����� ���C�h�R���o�[�^�[�v�ł���B�����Ƃ̓g�v�R���z�[�X�}���ŗL���ȉ�Ђ��B�����ʐ^����Ƀz�[�X�}��6x9��L45�Ȃǂ��g���Ă����B���̌㓮��ɕς���Ă�����A���g���o�E�A�[�̃o�b�e���[�ȂǍw�����A�~���[�̃r�f�I�w�b�h���{�������ɑւ������߂Ƀ����e�i���X�Ȃǂł�������������B���̋��������O���C�h�J����Z���`�����[�̃��C�h�R���o�[�^�[���A�����Ă���B  �@�����X�^�W�I�ŃL���m��XL H1��XJ G1�̉^�p�e�X�g���s�����A�Z���`�����[����߂�������G1�p��0.7�{HD���C�R�������������悤���B���������t����Z1J�p�Ɠ����o���l�b�g���ł���B �@�f������ɂ̓L�������{�̂͂������d�v�����A����ȏ�ɃL���������[�N���x������Ӌ@�킪�d�v�ɂȂ�B��ɂ͍�������Ƒ����̎��Ӌ@�����舵���Ă����悤�ɂ��肢�������B |

2007�N02��19��(��)

|

�@�uAW-SW350 ��荞���v�Ƃ��������B �@AW-SW350�Ƃ̓i�V���i���̃��C�u�X�C�b�`���[�̂��Ƃ����A�O���SW-300�Ƃ͎��Ĕ�Ȃ���̂ɂȂ��Ă���BSW-300���t���[���V���N���i�C�U�[��1CH����������Ă��Ȃ��̂ɑ��ASW-350�ł�5��ڂ��Ă���B���̂������Ŕ��̐M��������̐M���փX�C�b�`���O����ꍇ���W�F�����b�N���[�h�Ɠ��l�A���R���݂ɐ�ւ��邱�Ƃ��o����B�������t���[���V���N���i�C�U�[�ʼn摜���������[�ɏ������݁A�ǂݏo�����s���Ă��邽�߂ɍő�1�t���[���̒x�ꂪ������B����������͖����pVTR��PC�ADVD�Ȃǂ���͂���ꍇ�̂��ƂŁA�W�F�����b�N����������TV�L��������VTR�̏ꍇ�̓t���[���V���N���i�C�U�[���o�C�p�X�ł��邽�ߒx��͐����Ȃ��B �@�܂��ASW-350��YC�M������{�ɍl��������܂ł̗����ŃX�C�b�`���[�Ƃ͈قȂ�A�R���|�W�b�g�M������̂ɐv����Ă��邽�߁A14.3MHz�̃T���v�����O�ŐF�M������DA�ϊ����s���Ă���炵���A�R���|�W�b�g�M���ł̉掿���i�i�Ɍ��サ�A�W�F�����b�N���[�h�ɔ���掿��FS���[�h�Ŏ������Ă��邱�Ƃ͓��M�ɒl����B������C�u�X�C�b�`���[�ɐ�ΕK�v�ȃ^���[�o�͂�C���^�[�J����H�͓������Ă���B �@����SW-350�ŋC�ɓ����Ă��邱�Ƃ͂��ꂾ���ł͂Ȃ��AUSB�ɂ����PC����Î~����������[�Ɏ�荞�ނ��Ƃ��o����@�\���B.NET Framework���x�[�X�ɂ����I���W�i���A�v���P�[�V�����ɂ����720�~540�s�N�Z���̐Î~����t���[�����[�h��SW-350��RAM/ROM�ɏ������ނ��ƂŃ��S�}�[�N��C�x���g�^�C�g���Ȃǂ̐Î~��𑗏o�ł���̂ł���B�C�x���g�Ȃǂ�V�o������ł͑�ς��肪�����B���Ɍ���Ńf�W�J���ŎB�����ʐ^�����S�ɉ��H���đ��o�����������B����SW-350�͂���قǂ̍����\�Ɋւ�炸�O���SW-300�Ɠ����i�Ŕ̔����ꂽ���Ƃ͋����ł������B �@�ォ�畷�����b�ł́i�����܂ʼn\�����j�J���O���[�v���]���i���c�Ƃ������ɐ����u�����i�ɂ��Ƃ����炵���B����͂��Ă����A����قǂ̐��\�������Ȃ���ቿ�i�Ŕ������ꂽ���Ƃ͉�X�ɂƂ��Ă͂��肪�����b���B�����Č��݂�350�̌�p�@�Ƃ���HD-SDI�Ή��̃}���`�t�H�[�}�b�g�����^���C�u�X�C�b�`���[AV-HS300�������B  �@�Ή��t�H�[�}�b�g��SD�i480/59.94i,576/50i�j HD�i1080/59.94i,1080/50i,720/59.94p,720/50p�j�Ƃ������ƂőS���E��HD/SD�t�H�[�}�b�g�Ƀ}���`�Ή����\�ɂȂ��Ă���B�܂�6���͑S�Ă�10bit�t���[���V���N���i�C�U�[�𓋍ڂ��A���O�p��DC�쓮�A�^���[�o�͂Ȃǂ��������Ă���B���i�͐����u���Ƃ͍s���Ȃ����A����ł��y�����Ԓ��x�ɐݒ肳��Ă��邱�Ƃ͊��������肾�B����Ώ����̒�͂ł���B |

2007�N02��18��(��)

|

�@����̓L�[���[�h�ł͂Ȃ��B����H1�̉^�p�e�X�g�ɍ��킹��XH G1��1��݂��Ă��炦�鎖�ɂȂ����B�����������ꖾ���ɂ�G1����������B������H1 vs G1�̃L���m�������ɂȂ����B����ʔ����Ȃ��Ă����B �@���̂����ɔ[�����Ă��炦�郌�|�[�g�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�\���ȃe�X�g���K�v���B |

2007�N02��17��(�y)

|

�@�u�w�k �g1���e�X�g�v�ł���B���̃u���O�ɏ������������������A�����q�b�g���Ă����B�ǂ������l����̃A�N�Z�X���͂킩��Ȃ����AXL H1��XH G1�ɑ��钍�ڂ��傫���̂��낤�B����������ڂ��Ă���B �@�L���m������XL H1�����̉�Ђɗ��Ă��邪���T�O�a�X�^�W�I�ʼn^�p�e�X�g���s�����ɂȂ����B���݃L���m�������3�@��̋Ɩ��pHDV���f�����o�Ă��邪�A���݂��o����Ă���X1����G1�������[���BHD-SDI��X1�Ɠ��l�ɏo�͂ł��^�C���R�[�h���X���[�u�o����悤��IN/OUT�������Ă���B����ɖ{�̂�2.7�C���`LCD������Ă���_��X1�����D��Ă���B�܂�20�{�����Y��G1�̂��͍̂L�p����X1��5.4mm����4.5mm�܂ōL�p������A�����HVR-Z1J�Ɠ����ɂȂ����B�����4.5mm��0.7�{�̃��C�h�R���o�[�^�[�������3.15mm�ƂȂ�A3.4mm��6�{�V���[�g�Y�[�������L����p�邱�Ƃ��o����B  �@����ɍ���ł����ڂ��Ă���CCU�\�t�g���R���\�[��1.1���e�X�g�ł���B�Ȃ�H1�ł̓T�|�[�g���Ă��Ȃ��J���[�R���g���[���ɂ��Ă͎c�O�Ȃ��玟��G1�ōs�����ɂȂ邪�A����ȊO�̉^�p�e�X�g�͉\���B  �i���J���[�R���g���[����G1/A1�̂ݑΉ��j �@����܂ō����ȃ����[�g�R���g���[���ł����Ή����Ă��Ȃ�����CCU�@�\���킸��7���~��Ńm�[�g�p�\�R����iLink�o�R��CCU�ɂ��邱�Ƃ��o����̂ł���B������J�X�^���v���Z�b�g�R���g���[�����^��r���[���[�͑�^�L��������CCU�ɂ������@�\�ł���B���̏��x�N�g��&�g�`���j�^�[�܂Ńf�X�N�g�b�v�ɕ\���ł���B �@����̂̃e�X�g�ł͑����Ŋ����VE�����Ɩ�����A�L�������}���A�����ĉf���ē������Ẵe�X�g�ƂȂ�A�^�����g����������͊Ŕ��D���L�������e�X�g�p�ɏo���Ă���鎖�ɂȂ����B�Ђ傤����R�}�Ƃ��������A�Z�p���̃����m���H������オ�����悤�Ȃ��̂ŁA�ƊE�X�^�b�t�𗬉�ɂȂ肻���ȋC�z�ł���B�e�X�g�ɂ̓��[�J�[��̔��X�͊ւ��Ȃ����߁A�v�������]���ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B �@�e�X�g�Ɏg�p������̂�XL H1�{��/HD20�{ XL5.4-108mm L IS �U/HD6�{ XL3.4-20.4mm L/���m�N���r���[�t�@�C���_�[���j�b�gFU-1000/�R���\�[��1.1�ƂȂ�B�Ȃ��R���\�[���ɂ��Ă͎��p�łł͂Ȃ������łŕ]�����s�����ɂȂ����B �NjL�F�̔��I�������R���\�[�������A�č��̃L���m���Ń_�E�����[�h�\���B http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&fcategoryid=269&modelid=12152#DownloadDetailAct |

2007�N02��16��(��)

|

�@�u�o�P�b�g �B�e�@���v�Ƃ����L�[���[�h�������B���S�����o���J���ł̎B�e��������������Ă���B���Ɍf�ڂ����ʐ^�͋��s�̓����ł̎��^�̗l�q�����A�o�P�b�g�Ԃ��B�e�Ɏg�p����ꍇ�͍�����ƎԂ̉^�]�Ƌ����K�v�ɂȂ�B�Ƌ��͍�Ə��̍�����10m�ȏ�̍�����ƎԂƍ�Ə��̍�����10m�����̍�����ƎԂɕʂ�A�ʐ^�̂悤��20m����o�P�b�g�̏ꍇ�͌���̖���10m�ȏ�̖Ƌ����K�v�ɂȂ�B������͖Ƌ��������̂ŃI�y���[�^�[��������肢���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ����Ă��Ƌ�������ΒN�ł��I�y���[�g�o���邩�Ƃ��������ł͂Ȃ��B����̓L���������[�N�Ɠ��l�A���o�ɍ������������K�v���B�������肢���Ă���ˍ�����͗��j�X���␢�E��Y�̎B�e�ȂǁA�l�X�ȃI�y���[�g������Ă���x�e�����ł���B �@���āA����̃L�[���[�h����������Ă����y�[�W�ɖʔ����T�C�g���L�����BHironori Ito�Ƒ肳�ꂽ�T�C�g�ł���B�����FOSTEX�̃T�C�g���ɗL��FOSTEX���i���[�U�[�̃y�[�W���B �@�^���Z�t�F�ɓ��T�K���̌�����Љ�Ă��邪�A�u�k�̗�N�v�̌��ꂪ�ʔ����B�����Ă��̌���ł��B�e�N���[���̑��ɍ�����ƎԂ���ʂɓo�����Ă����B�F�������猩��ƃj�b�P���̂悤�������B |

2007�N02��15��(��)

�@�u�X���[�X�V���[�^�[�v�������B�q�b�g���Ă���̂͐���O���C�h�J�����e�X�g�����y�[�W�ł���B�V�X�e���t�@�C�u����O���C�h�J����HVR-V1J�Ńe�X�g���Ă��炦�Ȃ����ƌ���ꂽ���A����V1J��K�v�Ƃ��Ă��Ȃ��̂łƂ肠����Z1J�Ńe�X�g���鎖�ɂ����B�X���[�X�V���[�^�[�̓e�X�g�������ʍw�����邱�ƂɂȂ������A���ڂ����L���������Ƃ肠����HVR-Z1J�Ƃ������Ƃ̗��ɂ͎��̒��ɏ����ژ_�݂����������炾�B����̓L���m����HDV�L������XL-H1���e�X�g���Ă݂����������炾�B �@�L���m���Ƃ̌��̌��ʖ������̉�Ђɓ͂����ƂɂȂ����BHD-SDI���o�͂ł��邱�Ƃł��ł�CM�̎��^�Ȃǂł��g�p����Ă���H1�Ƃ͂ǂ̂悤���L�������Ȃ̂������ÁX���B�܂��L�p�n���アHDV�L�������ɂƂ��ă����Y����+�V���[�g�Y�[�����������Ă���_������1080iHDV�Ƃ͈�����u���Ă���B �@�\�Z���������HDV���^�A�\�Z������Δk��HD-SDI�o�͂�HDCAM��DVCPROHD�Ŏ��^���\��XL-H1�͑傫�Ȗ��͂�����B�e�X�g���ʎ���ł͓�������������ΏۂɂȂ邾�낤�B |

2007�N01��31��(��)

|

�@�u�f������ �O�O�s�v�ł���B�q�b�g���Ă����̂̓��P�̗�����}�邽�߂ɍ�����S���̃t�B�����R�~�b�V�������X�g�������B�Ȃ������t�[��3�ʂɓ����Ă���B�Ƃ��낪�O�O�s�̃t�B�����R�~�b�V������URL���ς���Ă����B�쐬�����������Â����߂��̊Ԃɂ������N��̃y�[�W���o�Ă����B�������ꂽ���ɂ͐\����Ȃ��Ǝv���B�����X�V���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̑O�ɑ傫�Ȏd�������Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@����̎d���͒����̋���Y�Ƃ̃C�x���g�̎��^�A���o�A�����ăX�g���[�~���O�z�M���B�v���W�F�N�^�[2�ʁA�L������2��AVTR7��A�X�C�b�`���[3��Ƃ������e���B�����͂�������x��Ŗ����̓m�[�~�X�̒��p���s�������B |

2007�N01��29��(��)

|

�@�uHVR-V1J�v�ł���BHVR-V1J�͍�N�V�X�e���t�@�C�u�ɗ\�����A�����ɖ����Ă���B�Ƃ����̂�������Z1J�Ŏd���͉���Ă��āA����3CMOS�̉��F�����Ɠx���̉掿�ɂ��ē����ɓ��ݐ�Ȃ�����������B�����Đ����u�����v��������������Ă��Ȃ����Ƃ��v�����B�����Đ���V�X�e���t�@�C�u����O���C�h�J��4000PRO�ƃX���[�X�V���[�^�[�A�Z���`�����[�̃��C�h�R���o�[�^�[���w���������Ƃ�V1J�摗��̍ő�v���ł���B�����V1J��Z1J�قǂɉ҂��ł���邾�낤���Ƃ����s�����c��B �@�������m����V1J��Z1J�����D��Ă���_�������B�����LCD���j�^�[�̏����t�[�h���BZ1J�ɂ͏����i�������A�[���ł�����̂��s��ɏo����Ă��Ȃ��B���������������A����}�LCD�t�[�h���K�v�ɂȂ�Z1J�p�Ƀ��h�o�V��V1J�̏���LCD�t�[�h���w�������B�ꉞ�͑����ł������A��͂��p�ł͂Ȃ����߈ꕔ�������X���ō���Ď��t�����B�������Z1J�ł͂Ȃ��A4200�~�ōw�������t�[�h�̕�����������B �@������������ǂ����̂ŏЉ�悤�B�o���オ��͂����炭�s��ɏo����Ă���T�[�h�p�[�e�B�[����Z1J�pLCD�t�[�h���D��Ă���Ǝ������Ă���B���̎ʐ^����������HVR-V1J(HDR-FX7���p�j�p��LCD�t�[�h���B   �@�����O��LCD�t�[�h�̃X�v�����O�t���̒܂�Z1J��LCD������Ŏ��t���A�p�[�}�Z���e�[�v�ŊO��Ȃ��悤�ɂ��Ă������A����x���N���e�[�v�����t���邱�ƂŊȒP�ɒE���o����悤�ɂ����B�痢�r�f�I�T�[�r�X�I���W�i����Z1J�pLCD�t�[�h�����A�s�̂��Ă��ǂ����炢�̏o���h�����Ǝv���Ă���B�����͖{��4,200�~�i���h�o�V�j�ƃV������������840�~�i�R�[�i���j�A�x���N���e�[�v�i�K���ȗ]�蕨�j�ō��v5,040�~�ƂȂ����B�����o�������Ƃ���������������l�̎��͑喞�����Ă���B |

2007�N01��23��(��)

|

�@�u�f������ �����v�ł���B �@�u����v�Ƃ��͂Ăȃ_�C�A���[�ɂ��� 1.�s��Ō��܂鏤�i�̒l�i�A���i 2.�s��̕ϓ��𗘗p���č��v�悤�Ƃ��铊�@�I�� 3.�Ó��Ƃ������z����@ �Ƃ������Ƃ��B�܂肱�̏ꍇ��3�́u�Ó��Ƃ������z����@�v�Ƃ������ƂɂȂ�B �@�l�b�g����������Ɖf������̔�p�̓s������L���܂ŁA���Ȃ�傫�ȊJ�����Ă���̂�����B���ɂ�VP1�{7��3500�~�i�V�i���I�ʁj��A70,000�~�ŃL������2�`3��B�X�^�b�t1�`2���ŎB�e���A����ɕҏW����DVD��10�������������閲�̂悤�ȉ��i���o�Ă���B�Ƃ��낪�����Ђł�VP1�{100�`200���~�Ƃ������Ă���B�ł͂ǂ����Ă���Ȃɑ傫�ȊJ�����o��̂ł��낤���B �@���Ƃ��ΐl����ɂ��Č����L�������}���̑����3���~�`3��5��~/���ł���A�r�f�I�G���W�j�A�≹���Z�t�A�Ɩ��Z�t���قړ��z�ł���B�ēɂ������Ă�VP�̏ꍇ�S������5����25�`30���A10���S������ꍇ�̓V�i���I���݂�50���قǂɂȂ�B�܂茴�e���Ɖ��o��ł���B�܂��i���[�^�[��44,444�~�`77,777�~�A�l�C�e�B�u�C���O���b�V���̐l�ɂȂ��10���ȏ�ƂȂ�B �@VP�����ꍇ�A���̑��ɂ����@�A�w�A�E���C�N�A�X�^�C���X�g�A����ɂ͏o���҂̃M�������X�^�b�t�iAD�Ȃǁj���K�v�ɂȂ�B �@�l������ł�1���̎B�e��15�`30���͕K�v�ɂȂ�B�����ċ@�ޔ�ł���B�L�������A�O�r�A���j�^�[�A�����A�Ɩ��@�ށA�����@�ށA���@�Ȃ�10�`40���͕K�v���B����ɎB�e��̘^���A�ҏW�A������Ȃǂ��K�v�ł���A�������ς����Ă�50���͉��邱�Ƃ͖����B �@�`���ɏ��������ቿ�i�Ȑ������l����ƃL�������}���Ə���̐l����ɖ����p��DV�@�ނŏI����Ă��܂����ɂȂ�B�����Ɩ��p������p�̋@�ނ��g���̂ł���ΐl����͈�؏o�Ȃ����ƂɂȂ�B�܂��t�ɐl����𒆐S�ɍl����A�@�ޔ�͖����Ƃ������ɂȂ�B���ł�������Ȃ���܂��s�\�ł���B�������w����f�l����Ń{�����e�B�A�����Ƃ��ĂȂ�\�����m��Ȃ��B �@�ʂɎ��͓{���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�������������i�ݒ肪�C���^�[�l�b�g�����l�������A�{�E�Ƃ��ĉf��������s���Ă���v���t�F�b�V���i���B��ƊE�ɖ��f�������Ă���Ƃ������Ƃ����o���Ă��炢�����̂ł���B������R�����̐��̒�������A�ǂ��������i�ݒ�����Ă����܂�Ȃ����A�@�ޔ���o�Ȃ��B�e���s�����ꍇ�A�@�ނ̍X�V����e�i���X���o���Ȃ��B�Ƃ������Ƃ͏����l�グ���邩�p�Ƃ�����Ȃ����ɂȂ�B�Ƃ������Ƃ͋ƊE�����ł͂Ȃ��A�N���C�A���g�ɂ܂Ŗ��f�������鎖�ɂȂ�̂��B �@�����̐l�B�͈�x�������l�i�͏グ�邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃ����i�j��̎���Ɋw�K�����͂����B�܂��A���ቿ�i�Ŋl�������ڋq�͉��i���オ��Η����Ƃ������Ƃ��m���Ă���B��X�Z�p��Ђ͏�ɍ��z�ȋ@�ށA�ݔ������ɒǂ��A�����đ傫�ȗ��v�͓����Ȃ����A���Ȃ��Ƃ������Ԃɂ킽���ĉc�Ƃ𑱂��邱�Ƃ��o���闘�v�����͊m�ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Čo�c�҂͏�ɏ]�ƈ���X�^�b�t�A���̉Ƒ��̐������x���Ă���Ƃ����ӎ������K�v������B |

2007�N01��20��(�y)

|

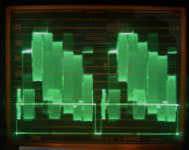

�@�u�E�F�[�u�t�H�[�����j�^ �Ƃ��v�ł���B�E�F�[�u�t�H�[�����j�^�[�iwave form monitor�j�Ƃ͔g�`���j�^�[�̂��Ƃʼnf���M���̔g�`��\�����ċ@��̒����⓮����Ď����鑪���ł���B �@���������Ɠ������������Ȃɂ�₱�������̂ł͂Ȃ��B�e���r�̉�ʂ�������E�i�������͏ォ�牺�j�֑|���i�X�C�[�v�j���ĉ�ʂ̈ʒu�ɑ������镔���̃r�f�I�M���d�����摜�Ƃ��ĕ\�����鑪���E�E�E�E�E�悯���ɂ�₱�����Ȃ����悤���B �@�ȒP�Ɍ����e���r�M���̓d���v�ł���B�e���r�i�r�f�I�j�̐M���ɂ͋ƊE�̕W�������܂��Ă��āA���ꂩ��͂ݏo�������͓̂d�g�̎��g���𑽂��g���߂�����A�u���E���ǂ�t���ł͕\���ł��Ȃ������肷��B������������e���r��ʂ����Ō��Ă����ꍇ�A����߂�����A�Â������肷��ƁA���ꂪ�M���̏��ׂȂ̂��e���r���j�^�[�̏��ׂȂ̂����킩��Ȃ��B���̂��߂ɉf�����삷��Z�p�҂͐�ΓI�ȐM���d�����Ď����A�K��͈̔́i�l�j�ɒ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B  �@�͔̂g�`���j�^�[��x�N�g���X�R�[�v�A�������͈�̉����ꂽ���j�^�[�͔��ɍ������������A���ł̓R���s���[�^�[�̃r�f�I�ҏW�\�t�g�ɂ���������Ă��āA��Ńr�f�I��ҏW����l���m����������ΊȒP�ɗ��p�ł���B���ۃf�W�^���r�f�I�������ŕҏW���A�R���s���[�^�[�ʼn��H�����O���t�B�b�N�X��ʐ^���g���ĕҏW���Ă���q�����������邭�炢���B�������R���s���[�^�[��RGB���ꂼ��256�i�K�̐M�����������ĐF�▾�邳��\�����Ă��āA���̂܂܃r�f�I�ɓ�����NTSC�i���ĕW���e���r�����j�̊�l���Ă��܂��B���̂��߂�CG�����ꍇ�͊e�F�Ƃ�16�`235�͈̔͂Ɏ��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�����r�f�I�ҏW���t�@�C�i���J�b�g��J�m�[�v�X�ł���Ă���������āA�g�`���j�^�[��x�N�g���X�R�[�v���g���Ă��Ȃ��̂ł���A�����x�J���Ă��炢�����B�܂��A�������݃����N���Ă���u�n��������݂̉f�������v�̕��c���̋߂��Q�n���̉���ɂ͑f���炵���A�܂�����₷���e�N�j�J���E���|�[�g������̂ŎQ�Ƃ��ꂽ���B |

| �O�� | ���� |

�@

PHOTOHITO�u���O�p�[�c

|

�j�b�N�l�[���FSENRI �s���{���F���E���{ �f������/�B�e�Z�p��� (���j�痢�r�f�I�T�[�r�X ��\������� �k�����x�����q���b�eHP�̊Ǘ��l�ł��B��낵�����肢���܂��B ���F�X�o�܂��� »���킵������ �o�C�I�O���t�B�[ |