2007年04月10日(火)

|

「映像特機の仕事将来性」である。特機の仕事というのはどちらかと言えば映画やドラマである。しかし私の会社でも最近になって特機の需要が増えてきた。これはキャメラが小型化されて、特機自体が小さくなってコストが下がったことが一つの要因である。そしてもう一つ考えられることはハイビジョンの普及に伴った家庭用の視聴環境がハイビジョン化したことに因るのではないだろうか。画面のアスペクト比の変化と、スクリーンの大型化である。 私の家庭でもこれまで20吋前後のサイズで見ていたテレビも今では28吋のアクオスに変わった。すいぶん大きくなったと思うが、世間では30吋以上の液晶ハイビジョンディスプレイが飛ぶように売れているらしい。40吋のディスプレイを6畳間で見ているとまるで映画館である。こうなるとアスペクト比が映画に近づいただけではなく、視野角も映画館並みである。 「映像特機の仕事将来性」に話を戻すが、映画館並みになったハイビジョンの視聴環境では1カットの情報量が非常に多くなる。フィックスの長いショットでも十分納得できるカットになり、パンやズームが多くなると見ていて疲れる。また、ロングショットでキャメラが動くとまるで地震のように見える。とはいっても、ズームやパン、フォローは必要である。だが4:3では普通に見えたズームアップも画角が変化するため、ワイドサイズのハイビジョンでは違和感を伴ってしまう。ズームインよりはトラックインの方がはるかに自然だ。やはりハイビジョンには映画と同じ手法が適しているようだ。映画を見ていると良く判るが、ズームは殆ど使われていない。キャメラはレールの上を計算された動きをする。同様のキャメラワークがビデオにも求められる。大型化したハイビジョンディスプレーが我々に映画のようなキャメラワークを求めるのである。ただしビデオでは映画ほどの予算が取れないことは当然で、そのために様々な努力が必要になる。 写真は海外のサイトから拝借したケーブルドリーだが、多くの人がいろいろな努力をしている。そして色々なサイトから情報を得ることが出来る。 私にとってコーナンは閃きの場であり、スケートボードのショップも同様である。最近行った徳島のコーナン(おそらく西日本で最大のコーナンだと思う)では様々なものを仕入れてきた。特機とは使うだけではなく、作ることも必要な分野であり、映像が多様化する時代を考えると大いに将来性のある仕事ではないかと考えられる。しかし重要なことは特機作りではなく、どういった映像演出が必要かを考えることであり、もし特機が必要な場合には特機を使用し、最適な特機が無い場合には労力を惜しまず作ることである。 |

2007年04月09日(月)

|

「CANON J14X8」である。忘れ去られたレンズといっても良いだろう。 これまでにも何度か検索されていたが、検索結果は殆どJ14X8.5であり、J14X8はまず見当たらない。しかし今回検索されたページにこんなサイトが有った。 http://www.zenvideo.co.uk/services.htm DSR-130(DXC-30wDSR-1)にJ14X8を装着している。海外とはいえ親近感を覚える。  ところが同じ海外のオークションサイトでは$100程度で取引されている。おそらく出品している人もこのJ14X8に秘められた高性能を知らないのだろう。私はこのJ14X8をHDW-700Aに使用しているが、現行のHDレンズに比べても遜色の無いシャープな映像を結んでくれる。 以前テストで1/3吋CCDのJVC JY HD-250に装着してみたが、付属の1/3吋HDレンズ(かなりプアなレンズだが)よりもシャープな映像を映し出してくれた。  ちなみにHDCAMが発売された1035i時代(現在は1080i)のHDW-700では多くのプロダクションがSDレンズを流用していたし、ソニーも現行(当時の)2/3吋B4マウントレンズを使用できることをカタログなどで売りにしていた。もちろん業務用のレンズは論外だがJ14a×8.5や13a×9、J20a×8などはけっこう使えたようだが、さすがにJ14×8には敵わない。 |

2007年04月03日(火)

|

5月発売のAG-HPX555がやたら気になって、ナショナルに電話を入れた。昔ビデオシステム事業部で課長をされていた某氏が現在放送業務機器のトップに出世されている。電話を入れたところ丁度中国から戻って席に着いたばかりということ。 相手の都合も考えず、あ〜や、こ〜やと色々と小一時間ほど話し、その後でAG-HPX555の担当者から直接話も聞け、気になっていたことが判明したが・・・・実はがっかりした。 何ががっかりかといえば、リモート運用は出来るものの、CCU運用が出来ないこだ。リターンビデオも割愛し、タリーもレックタリーのみ。AG品番だから、グリーンタリーやリターン2は無くても当然だが、EFP運用に対応するならせめてCCUとプログラムタリー、プログラムリターンは残して欲しかった!中継キャメラマンにとって、タリーランプとリターンビデオは最重要な情報伝達器官である。自動車に例えると、バックミラーやウインカーのようなものと言える。ホームページのリターン&タリーのページを参照されるとわかり易いと思う。 P2CAMに期待できることはVTRメカが無いことの堅牢性だと思う。ジュラケースに入れて貨物車の荷台にドンと置いて運ぶ場合、一番壊れやすいのがVTRであり、P2CAMは「半導体メディアに記録も出来るスタンドアローンキャメラ」=EFPに最適!という考えが無かったようだ。 せっかく2/3吋なのに残念過ぎる。税別160万円というのは某氏の思い入れがあって決めたそうだが。「160万でここまで出来たのなら、170万でCCUとプログラムタリー、プログラムリターンに対応してくれた方がよほどシェアが広がるのに」と担当者に申し上げると、「上位機種が売れなくなります」らしい。たしかにそうだが、グリーンタリー、リターン2が付いていないから放送用とは競合しない。それよりも「下位機種が売れれば、上位機種も売れるはず」と私。オリンピックの公式キャメラになって売れるのは放送用ではなくて家庭用だけである。ナショナルにも「ブラウン管の向こう側で有名」な会社になってもらいたい。 某氏が担当部下に替るときに電話の向こうで「私の古くからの友人で・・・」と聞こえた時は嬉しかった。しかしそれなら作る前に是非「友人に相談」していただきたい(笑) |

2007年03月30日(金)

|

「ハイビジョン撮影 大阪」だった。同じキーワーでグーグルからもアクセスがあった。やはりハイビジョンが徐々に一般的になってきたようだし、番組はかなりのものがハイビジョンで制作されている。 検索されてくるページは「Panasonic AJ-HDC27F(バリカム)による720/60Pハイビジョン撮影」民生機の売り上げでもVictorの720/30Pに比べるとソニー、キヤノンの1080iが圧倒的に強い。確かに720/30Pと1080/60iを比較すると動きのあるものに対してはインターレースが有利で、動きも滑らかだ。つまり一秒間に走査線1本ごと間引いたフィールド画像が60枚あり、2フィールドで1フレームの画像を作ることのメリットである。しかしブラウン管と違って液晶モニターでは60iの信号を内部処理してプログレッシブ化を行っているため、インターレースの本当の良さは表現し切れていないことも確かだ。 ところが実際には720/60Pでは1080/60iよりも緻密な映像が表現でき、かつ動きのある被写体にも強い。しかしやはり数字の大きさが影響して、世の中は1080iに向かっていて、ビクターもナショナルも今は1080iを前面に押し出してきた。そして私の会社にオーダーが来るのもやはり1080iのHDCAMが指定される。つまりHDCAM=業界標準ということだろう。 先日のブログに書いたような複数のHDキャメラを使った中継録画での収録はHDCAM/1080/60iになる。だがやはりHDは高価だ。HDVやHDCAM一体型を使った撮影は自社の機材で対応できるが、中継車を使ったマルチキャメラ収録では放送用の中継車をお借りして運用する事になる。先日の現場の中継システムをもし購入するなら数億の費用が必要になる。また1日の使用料であっても100万ほどが必要になる。では私の会社が中継車を借りてどうして利益を出すか?それは撮影技術費である。機材費以外の技術費が会社の収益になる。そして私がテクニカルディレクターやスイッチャーを担当し、私のスタッフがキャメラを振ることで自社のカラーが出せるのだ。 「ハイビジョン撮影 大阪」というキーワードでグーグルもヤフーも上位に表示されていることは嬉しいが、顧客から「スイッチャーは笹邊さんで」、「キャメラは誰々さんで」と指名を受けるように努力しなければならない。 |

2007年03月25日(日)

|

「スイッチャー 仕事」である。撮影技術会社の仕事には様々なものがある。キャメラにVTRが付いた一体型のCAMCORDERでのENG収録場合はキャメラマン、そしてVE(ビデオエンジニア)、CA(キャメラアシスタント)AUD(音声技師)などだ。ところが中継現場やマルチキャメラの収録では大勢のクルーが各部署に配置される。キャメラマン、CA、VE、AUD、そしてVTR、D(ディレクター)SW(スイッチャー)などである。もちろん制作関係の進行やフロアも必要だが、技術会社とは別になる。 今回のキーワードであるスイッチャーの仕事は複数のキャメラから送られてくる映像を瞬時に切り替える役目をする。ベストな映像をベストなタイミングで切り替えることがスイッチャーの仕事であり、時にスイッチャーがDを兼ねたりもする。しかしスイッチャーからはキャメラが配置された現場とは離れていることが多く、的確な判断はキャメラマンが行わなければならない。そしてスイッチャーは複数の映像からその瞬間に最もいい映像を選んでスイッチングする。お互いの信頼関係が無ければ出来ない仕事であることは当然だ。 明日の仕事はハイビジョンの5CAM収録で、スタッフ総勢12名の現場になる。そして私は中型中継車の中でスイッチャーを担当する。キャメラマンにとってもスイッチャーにとっても、そしてVEやVTR、AUD等、スタッフ全員にとっても一瞬々々が勝負の現場である。ちょうど春の選抜と重なったために何処もハイビジョンがフル稼働だそうだ。そしてVEさん達は日祝に関係なく機材整備にあけくれているらしい。実際私が発注した現場用にもHDモニターが不足していてやりくりが大変だったようだ。 |

2007年03月24日(土)

|

「GY-HD250」というキーワードが数十件に達した。この前からこのブログで書いているからだ。GY-HD250シリーズは昨年10月20日にJVCが海外のみで発売した最新鋭機で、720p/50:60フォーマットを完全にカバーしながら1080i/50:60フォーマットの出力が可能で、プログレッシブとインターレスの両方式に対応していること。またSD/HD-SDI出力にオーディオ/タイムコードをエンベデッドしたのも大きな特徴である。 これまでHDVでは720/30Pが限界だったが、HD200やHD250では720/60PをHDVテープにも記録できる。ニュースによると「ザイリンクス社のSpartan-3E FPGAを日本ビクターが業務用HDV カメラレコーダに採用」ということだが、Spartan-3E FPGAというチップがどういう役割を果たしているかは私には解らない。だが、これまでバリカムでのみ可能だった720/60PをP2CAMのAG-HVX200に続いて実現した意味は大きい。半導体メモリーを使用するAG-HVX200とは異なり、従来のDVテープに720/60Pを記録することで運用性は従来のHDVと変わらない。 こういった優れたGY-HD250だが、何故か日本での発売が実現しない。JVCに聞いたところ、IEEE1394(iLink)で720/60Pをキャプチャーできる編集アプリケーションが無いということが理由のようだが、私が試した限りはEDIUS 3.5のMPEGCAPTUREで問題なく720/60Pのmpeg2ts(.m2t)をキャプチャー出来た。またカノープスがDVD作成ソフトとして廉価で発売しているMPEGCraft 3 DVDでも1280×720/60Pの.m2tをキャプチャーできるのである。このアプリケーションは定価7,000円で、2からアップグレードの場合は3,500円というものだ。私はEDIUSとUG版のMPEGCraft 3 DVDである。他にも・CineForm AspectHDや・MAIN CONCEPT MPEG Pro HDなどでもキャプチャーできるらしい。 「720/60Pをキャプチャーできるアプリが無い」と、大して根拠のないことが理由で国内発売を見送っているのが事実であれば憂うべきことだ。720/60PのHDVこそ、我々が待ち望んでいたHDVフォーマットである。 |

2007年03月23日(金)

「XL H1 関西」だ。他にもXL-H1に関する検索が多かった。検索されたページは「HD-SDI対応HDVキャメラのCCU運用テスト」のページだ。  下の写真はソニーHVR-Z1JとキヤノンXH G1、そしてXL H1を並べて比較したものだ。同じ条件で今度はJVC-HD250を並べて比較してみよう。 |

2007年03月22日(木)

今日はキーワードではない。昨日書いたJVCのハイビジョンキャメラを外に持ち出した写真である。すでに昨日だが、会社のある箕面市と茨木市の境界付近の歩道橋の上から夕日を撮ってみた。何故夕日かといえば、一昨日の京都ロケの帰りに見た夕日が余りにも美しかったからだ。1800時頃に茨木ICを降り、国道171号線を走っていると映画のラストシーンのように大きな太陽が道路の真正面に見えた。助手と「明日のこの時間にJVCのHD250で撮ろう」と約束した。   そして撮影した映像はこんな感じになった。歩道橋の上から撮影したので、大型車両が下を通ると激しく揺れてしまうが、シネマガンマとあわせることでなんとなく映画風のトーンにもなった。撮影は720/30Pで行い、1280×720のWMVにしている。  |

2007年03月21日(水)

|

「ジャイロ ジンバルとは」というキーワードだった。ヒットしていたページは「手軽な予算でステディーショットを実現するグライドカム 4000 Pro+スムースシューターの紹介」という長ったらしい名前のページだ。 このページに紹介しているグライドカムを導入するまでは、なんとかジンバルを自作もしくは何らかの機械から流用してステディーカムを自作できないかと考えた。 当時ステディーカムにはEFPというモデルと比較的小型のSKというモデルがあった。ステディーカムSKでも完全一体型のベーターカムならなんとか乗せることが出来、たまにレンタル会社から借りて使っていた。では何故自作を考えたかというと、ステディーカムが余りにも高価だったからだ。そして借りるたびに自社のキャメラ重量に合わせる調整がやっかいだったからである。 ステディーカムのように移動撮影用のスタビライザーでには心臓部が2つある。一つはキャメラの重量を打ち消すためのカウンタースプリングだ。これはちょうどアームライトのスプリングのようなものだ。そしてもう一つがジンバルである。このジンバルとは三軸ジャイロと呼ばれ、XYZの各方向の回転軸が一点で交差しなければならない。一つの軸の回転部について言えば、ちょうど自転車の車軸にあるハブや、ペダルの回転軸にあるボトムブラケットのベアリング軸のようなものである。ところがジンバルとなると構造が複雑になる。色々考えたが、無駄な努力をするよりも既製品を購入することの方が良いという事になった。専用化したおかげで自社のキャメラに合わせたポジションを決めることが出来、スピーディーなセットアップが可能になった。2月に購入したグライドカム4000Pro+スムースシューターは今日の病院ロケまでに5日稼動している。病院ロケにステディーショットが喜ばれるのはやはりERの影響だろうか。 自作の話に戻るが、上でも自転車を例に取ったが、ジンバルはどこか自転車のパーツに似ている。そこで思いつくのがナショナル自転車だ。大阪の柏原市にあるナショナル自転車工業は昨年パナソニックサイクルテックに社名変更し、松下グループでもその歴史は古く、創業は昭和27年4月27日である。自転車一筋50年といったところだ。また、松下の創始者である幸之助氏が自転車店に丁稚奉公していたことや、自転車用の砲弾型電池ランプの開発などは逸話となっている。私が何故この話を持ち出したかといえば、パナソニックのビデオと自転車のコラボレーションを期待しているからだ。ナショナルのビデオキャメラと、同グループの自転車工業が全く新しいキャメラスタビライザーを作ってくれないだろうか?という期待である。電子技術の雄と金属加工の雄が作る移動撮影用スタビライザーとはとてつもなく素晴らしいものになるだろう。 東大阪の機械技術は世界で高く評価されている。城東区の金属加工会社の技術もオンリーワンと評価されている。諏訪の精密加工技術が世界に知れ渡ったように、大阪も世界をリードする工業技術を誇っている。全てのものが開発され尽くしたように見える昨今だが、異業種のコラボレーションが進めば、今以上に画期的な製品がいくらでも生まれてくるはずだ。携帯電話のバイブレーター用モーターが小さな町工場で生まれた話のように、まだまだ多くの夢が埋もれている気がする。 昨日私の会社に日本ビクターが海外のみで新発売したハイビジョンキャメラが届いて、月末までの空いた時間を使って製品の運用試験を行う。初見での印象はGood !!ファインダーがものすごく見やすい。他社の高額なHDVに付いているファインダーとは雲泥の差が有った。フォーカスもCRTと同等に気持ちよく取れる上に残像も無い。つまり60Pと30Pの差がはっきりとわかルファインダーだ。ナショナルのバリカムと似た感じだといえば良いだろうか。そして担いだ印象は普通の肩乗せと同じバランスである。NPケースにNP型のリチウムを入れてショートズーム(フジノン3.5mm13倍)をつけてもバランスは良い。ただ私には少し全体重量が軽いようで、BP90をつけた方が楽に担げる。ボディーの剛性感は他のHDV機とは全く別物で、放送機器のそれと同じものを持っている。私が宝物にしている少し古い2/3吋用のJ-14×8という2kgを超えるEFPレンズを取り付けてもマウント部分の強度に対する不安は感じない。剛性やバランスもさることながら、放送用のバッテリーを使えることが嬉しい。私の会社では2/3吋一体型キャメラにV座で使えるリチウムバッテリーを使っているので便利だ。 ビクターGY-HD250だが、久しぶりにワクワクする製品に出会えた気がする。既存の技術にとらわれない新しい発想を生み出すビクター技術陣の開発精神を見たようだ。このハイビジョンキャメラを見ただけでも、まだまだ多くの夢が埋もれている気がする。大企業が最近流行になっている人材派遣に依存した体制を脱却し、人を育て、また社員とともに伸びてゆくのであれば、今後も多くの夢が実現していくはずである。 |

2007年03月19日(月)

|

「動くカラーバー」である。そしてまた「動くカラーバー ダウンロード」もあった。いずれの検索結果において、先日書いた「ノンリニア編集 音声 適正レベル」が上位に入っていた。やはりデジタル化が進むことで動画のカラーバーを求める声が出てきたのだろう。いずれ近い将来には業務用のキャメラにも動くカラーバーが書き込まれたROMが搭載され、デジタル放送のように斜めに動いたりするかもしれない。しかしキャメラのバーがそんな動きをすると、現場ではトラブルと勘違いしそうだ。いったいどういうものが搭載されるのだろうか。 せっかく「動くカラーバー」を検索していただいたので、私が使っているものをサーバーにアップした。プラットフォームに係わらず再生できるように非圧縮のMOVとAVIをそれぞれアップしてある。いずれもリピート再生でいくらでも長さは伸ばせるように作っておいた。アップしたものは15秒のものだが、コーデックに依存しない非圧縮データのためそれぞれ400MBのサイズになる。ダウンロード後タイムラインに取り込んでレンダリングすればDVコーデックにも変換できる。ファイルはNortonAntiVirus2007で検疫してあるので安心していただいてよい。もちろん著作権など不要なフリーファイルである。ダウンロードはwww2.svs.ne.jp/cb/へアクセスしていただければ簡単だ。 |

2007年03月18日(日)

「ビデオ レールドリー」である。検索結果はなかなか嬉しいものになっている。40件中の1件目が「撮影現場の紹介」で2件目が「HDVキャメラを使ったお手軽特機撮影」そして3件目は私の会社のページではないが「グライドカム4000PRO 使用レポート」としてシステムファイブさんのサイトのインプレッションである。そこで、今回の検索キーワードの「レールドリー」にちなんで一つ新製品を紹介しておこう。   この「モノレールドリー」を使用した番組「教王護国寺・東寺 美に秘められた心の世界」〜虚空を結ぶ千二百年ロマン〜が今日のBS朝日で放送される。撮影は全編を2台のHVR-Z1Jで行った。放送時刻は1500時〜1630時の90分である。 |

2007年03月16日(金)

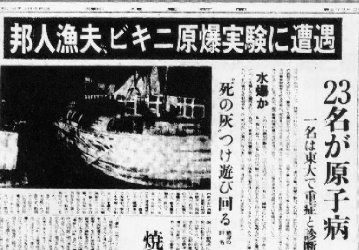

「とわの映像」である。今日のテレビ放送では歌手:鈴木ヒロミツ氏の告別式を各放送局が流していた。人間にとわ=永久というものは無い。いつかは命が尽きてしまう。しかし今は芸能人や政治家でなくとも永久的に映像を残すことが出来る。私も亡父の映像を放送フォーマットのベーターカムにして持っている。これは自分自身のてめではなく、亡父の孫、つまり私の子供たちに残すものである。 上で書いたような方や芸能人は昔から多くの記録映像が残っているが、今日では我々一般人も数多くの記録映像を残せるようになった。8ミリフィルムによる記録が中心だった頃は、なかなか一般の家庭では難しかった家族の記録映画も、ビデオキャメラの発達とともに放送と同等の品位で残すことが出来るようになった。さらに最近ではハイビジョンでも簡単に残せるようになった。画期的なことである。この先、日本や世界を破滅させるような事態にならなければ、メディアの変化似合わせて保存先メディアを更新して行くことで、未来に残すための、とわの映像も夢ではない。 今日3月16日は49年前の1954年3月1日に、アメリカが行った水爆実験によって第五福竜丸の乗組員23人が被爆したことを読売新聞がスクープした日だ。アメリカは54年3月1日から5月14日まで6回の地上、水面の水爆実験を行い、3月1日の地上実験が最大の15メガトンだった。実験に際しアメリカ軍は、当日の気象などを参考に危険海域を設定したが、放射能物質の広がりは予測をはるかに超えたものであった。 爆発時の状況を「核の海」(岩波書店)の著者、スチュアート・ファースは次のように書いている。「実験は広島の1000倍に匹敵する地獄さながらの光景をつくり出していた。直径が数キロもある巨大な火球が、その範囲内のすべての生物に死をもたらし、粉々に吹き飛ばした。熱風が四方八方に吹きまくった。1000キロ離れたところでも感じられたこの風は、爆心点で発生した時速3500キロの衝撃波によって発生した爆風だった。環礁の遠く離れた島々でも樹木がなぎ倒され、礁湖には高さ30メートルの波が発生した。大量の海水が蒸発し、サンゴ礁の一部も消滅して何億、何十億トンもの砂や土、サンゴが吸い上げられ、放射性の粒子となって空中を漂い始めた」と。 1954年は偶然にも私がこの世に生まれた年だ。とわの映像を未来に残すためにも、再び起ころうとする核戦争を防がなければならない。核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を改めて思い起こした3月16日である。 |

2007年03月15日(木)

|

「グライドカム」という検索が10件以上あった。他にも「スムースシューター」という検索も目立った。代理店の駒村商会のページでは美しい女性がスムースシューターを付けている写真が載っている。残念ながら私の会社のページにはそのような写真はない。 では実際にグライドカムを使うとどういった映像になるのだろうか。テレビではERなどでお目にかかるが、専門のオペレーターでない者が使った場合はどうだろうか?そこで今回動画をアップした。 それは先日志摩スペイン村へCMのロケに行った時に撤収の様子を撮影したものだが、気楽に撮影していてもけっこう安定している。よくサンプル映像が公開されているが、いずれもワイドショットが中心の歩きばかりで参考にはなりにくい。ズームで寄ってみたり、被写体の周りを移動しながらフォーローする方が効果的な映像になると思う。ズームリモコンにはWAKO DRM-1を使用している。 |

2007年03月13日(火)

|

「ゲンロック 調整 VE」というキーワードで検索されていた。近頃はデジタル化が進み、簡易な編集システムや収録用スイッチングシステムではジェンロック(ゲンロック)の調整も不要になりつつある。私もパソコンやキャメラが混在する中継ではフレームシンクロナイザーを全チャンネル内蔵したスイッチャーを多用している。音声に対して映像が1フレーム遅れるという欠点はあるが、映像に合わせて音声にデジタルディレィをかけることで対応できる。とにかく便利だ。 しかし、SDIなどのデジタル化が進んでも、現場にはまだまだアナログスイッチャーは多い。そういうシステムの位相調整が今回のキーワード「ゲンロック 調整 VE」に関係する。つまりコンポジットビデオのSCHの調整だ。SCHはケーブルの長さや機器の状態によって異なり、入力された映像の同期信号部分をスイッチャーの同期信号に付け替えなければならない。だがVE(ビデオエンジニア)にとってSCHの調整は出来て当たり前、出来なければVEとはいえない。そしてもっと大事なVEの仕事は複数のキャメラの色合いの統一であり、ホワイトバランスを変えずに、望む色域のみの色相、彩度、明度の調整、一肌のディティール調整、そしてトーンカーブの調整などを行わなければならない。つまりジェンロックなどのシステム構築は最低条件であり、それよりも制作意図を深く理解し、映像を技術面でサポートすることである。 |

2007年03月12日(月)

|

キーワードではなく「リンク元URL」である。 アクセス解析をして、もっとも気になるのが特定のサイトからのリンクだ。今回のリンク元は「価格.com」の「クチコミ掲示板」の書き込みである。アクセスは今日1日で100近くあった。私は価格.comのIDを取得していないので「ようこそゲストさん」ということになる。しかしこのBBSは某宗教団体の元最高幹部が脱会後加入したミクシィとは違い、会員以外の私でも読むことが出来る。 もし今回のアクセス元がミクシィだったなら、一体何が書かれているのかが気になっても、そのリンク元にたどり着くことは出来ない。そういう意味では「価格.com」からのアクセスには気持ち悪さは無い。ではそこで何が書かれていたかといえば、タナゴの水槽を撮影して1024ピクセルx576ピクセルで配信している動画である。3500bpsで配信しているが、人によっては重いということもあるようだ。そういう意味ではとても参考になる書き込みでもある。 自分が使っている環境が速くなると、つい世の中全体が速くなったと錯覚するが、まだADSLユーザーが多いことも確かだ。1920×1080や1280×720プログレッシブのフルサイズを配信するには、光ファイバーの普及は必須だがユーザーのパソコン環境も大きく影響する。今しばらく状況を見る必要があるようだ。 |

| 前へ | 次へ |

PHOTOHITOブログパーツ

|

ニックネーム:SENRI 都道府県:関西・大阪府 映像制作/撮影技術会社 (株)千里ビデオサービス 代表取締役& 北八ヶ岳麦草ヒュッテHPの管理人です。よろしくお願いします。 ↓色々出ます↓ »くわしく見る バイオグラフィー |