2007年09月13日(木)

|

電話がかかってきた。 「御社のホームページを見たのですが、御社でお持ちのCCU-M5もしくはCCU-M7を譲っていただけませんか?」ということだ。社名は伏せるが、同業者である。EFPを構築したいが、CCU-M5はすでに生産を完了していて入手困難だそうだ。CCU-M5はDSR-570WSやDSR-390、DXC-D30等に対応しているのだが入手困難とは困ったことだ。CCU-M5とはキャメラのパラメーターを遠隔操作し、それぞれにジェンロック、リターンビデオ、インカム、タリー信号を送るもので、これが無ければまともなマルチキャメラのスイッチング収録は行えない。つまりCCU-M5の件は丁重にお断りした。  下部にCCUをマウントし、引き出しトレーのRM-M7Gはモニターと同じ順序で操作性を高めている。また単体運用の場合はCCU-M7を用いている。   ハイビジョン化が急速に進む中でソニーから新たなSD機材はまず出てこない。アナログ地上波が停まる2011年まではこのCCU-M5に頑張ってもらおう。そして今後の設備投資は2011年以降を考えたものでなければならない。だが現行のSD機器のメンテナンスを怠ってはいけない。メンテ代をケチると事故につながる。VTRのオーバーホールや、キャメラのコンデンサー交換など、2011年までは状況に応じて実施する必要がある。 |

2007年09月09日(日)

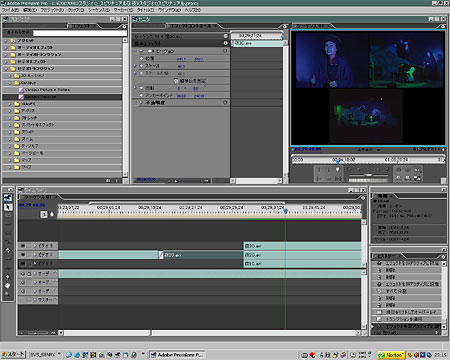

日本テレビの徹夜ロケから戻って、スタジオでは3CAMのアイソレーション素材の編集に追われている。 編集にはPremiereProを使用して3素材を同じタイムコードで並べている。PremiereProは一度に3素材が同時に表示できるように縮小して走らせることが出来る。リニア編集で言うシンクロール編集である。  Premiere6.5からアップグレードに要した費用は極わずかである。ショートカットをPremiere6.5から移植しているので、使い勝手は極めて良い。3GHzでは少し重かったが、PentiumDを3.45GHzで駆動することで、タイムラインもサクサク動くようになった。手放せないアプリケーションである。  |

2007年08月07日(火)

|

「中継 フレームシンクロナイザー」である。 フレームシンクロナイザー(FS:Frame Synchronizer)とは、映像信号を一旦メモリーに蓄え、別な基準信号のタイミングに合わせて読み出すことで外部同期結合を可能にする装置である。よく似たものにタイム ベースコレクタ(TBC:Time Base Corrector)があり、VTR再生時にヘッド回転速度ムラやテープの走行速度ムラ等により映像信号に生じる時間的な変動を補正し、画面の横ゆれ、色の変動を防ぐ機器があるが、TBCがデジタル化しフレームメモリーを持つようになったために、今日ではFS、TBCの何れも非同期信号を同期させる装置として一般化している。 私の会社ではナショナルの放送用AS-3800を使用している。   |

2007年08月06日(月)

「イントレ」がgooの画像検索からアクセスされていた。以前にも「イントレ」で書いたが、今回ヒットしていたページは北海道の江差でのロケである。 我々は「イントレ」と呼ぶが、一般には「作業足場」と呼ばれている。また、舞台関係の人たちには「ローリングタワー」とも呼ばれる。以前グリフィス監督のイントレランスのことを書いたが、今回は「足場の組立て等作業主任者」についてである。 我々が使うイントレは高くても5mには及ばないが、5mを超える場合は厚生労働省の「足場の組立て等作業主任者技能講習」を受けなければならない。これについては「都道府県労働局労働基準部安全課、労働衛生課又は安全衛生課:各労働基準監督署:各指定教習機関にお問合せください。」ということである。つまり無資格で5mを超える足場を組み立ててはいけないということだ。 しかし実際単独で自立している4mのイントレに上がってみると高度感よりは「倒れないだろうか?」という不安感の方が強くて、とても撮影どころではない。だが、マンションの建設現場など、複数が連結された足場ではそういう不安感は無い。それよりは機材やポケットに入れた携帯電話を落下させはしないだろうか・・・という恐怖が強い。もし20mの高所から携帯電話を落として人に当たれば一大事だ。携帯電話ではなく、キャメラのバッテリーやレンズならそれこそ命にかかわる重大事故を招くだろう。20mの足場は当然「足場の組立て等作業主任者」が組み立てたものだが、そこで作業する者は資格ではなく「高所で作業している」という意識が何よりも重要である。  |

2007年07月30日(月)

|

リンク元である。映像制作.comからのアクセスがかなりある。以前に登録したサイトだが、このなかの「みんなが見てるサイト(トップ10)」に入っていた。なかなかよく出来たサイトだ。 説明文の  をクリックすると会社の詳細が表示される。 をクリックすると会社の詳細が表示される。さらに  素晴らしい!こういったものが無償で提供されているのだ。しかし「人気サイト トップ 10」にランクインしていてもなかなか仕事には結びつかない。難しいものである。 |

2007年07月20日(金)

|

「HDCAM キャプチャー Premiere」である。EDIUSの大躍進にしばらく影の薄かったPremiereだったが2.0になって一挙にサポートするファーマットが拡がった。HDCAMはもとより、遂にHDCAM SRの4:4:4非圧縮までサポートしてしまった。 Adobe Premiere® Pro 2.0 キャプチャ& 編集オプション 画期的というか、とんでもないことである。趣味でビデオ編集している人であっても簡単にHDCAMの編集が出来てしまうわけだ。 とはいえ、やはりスペックは普通のPCでは不可能だ。Xeon Dual Coreは当然だ。他にも高速メモリー、高速ボードは必須だ。そしてハードディスクはもちろんレイドである。それでも基本はパソコンであり、数百万も投資する必要は無い。それよりはHDCAMのVTRの方が問題だろう。HDCAM VTRも高価だがHDCAM SRになると0が1つ多くなる。デジタルシネマの本編でもやらないかぎり無縁のものだ。 ハイエンドはさておき、私の会社ではHDCAM収録のローエンドにHDCAMとHDVの融合をスタートさせた。  HDCAMで撮影してHDVにコピーしてみたが、再生画像はまさかHDVとは思えないほど高品位なものであった。まさにキャメラの差が歴然と現れたといえる。そしてHDVフォーマットのポテンシャルに唖然としてしまう。まだまだHDVに可能性有り!と言うことだろう。今度HDCAMのキャメラに1394コンバーターを介してHDV収録してみたいと思う。HDCAMの信号をHDVに変換することでHDCAMが放送用途以外でも大活躍しそうな予感だ。 |

2007年07月19日(木)

「撮影技術の仕事」という検索だった。撮影技術という言葉は一般の人は使わない。よく映像関係の会社を「ビデオ制作会社」や「映像制作会社」と呼ぶが、私の会社は「撮影技術会社」ということになる。技術会社の仕事はもちろん撮影であり、中心になるのはキャメラマンだ。      |

2007年07月15日(日)

「web 映像 大阪」で検索されていた。検索結果にはトップページが挙がっていたが、6ページ目には更新履歴のページも挙がっていた。ログを見ると検索結果の6ページ目にもアクセスしていたことが判る。 ブロガリがリニューアルしてから、何かと不具合も多いが、アクセス解析出来るようになったので、ブロガリユーザーの方もアクセス解析の面白さを解っていただけると思う。私が使用しているのはそれをもっと高機能にした「高機能アクセス解析CGI Professional版」という羽田野太巳の書いたCGIプログラムである。アクセスログを解析することで、訪問者がどういったキーワードでどの検索エンジンか、またはどこのリンクからアクセスしてきたかが判る。 さて、webでの映像だが、今は誰でもが簡単に動画をWEBに公開できるようになった。大変便利なことだ。しかし私の会社がWEBで謳っている「すべては撮影から始まる」というコピーのとおり、WEBへの動画配信も全て最初はテレビキャメラによる撮影から始まる。それを編集して、エンコードしたものがWEB動画になる。私が撮影したものが現在インテルのサイトから配信されている。http://www.intel.com/jp/healthcare/movies/hashimoto1.asx 私の会社がどういった仕事をしているかをご覧いただければ幸いだ。 これはストリーミングサーバーから配信されているもので、簡単にはダウンロード出来ないようになっている。  |

2007年07月08日(日)

「DVW-700WS」とはデジタルベーターカムの一体型カムコーダーである。 そして時を同じくして1080のHDCAMの発売となる。スタート時は1035だったハイビジョンの規格が1080に変わりHDW-700Aの発売である。デジタルベーカムの筐体をベースにハイビジョン化されたカムコーダーはハイビジョンのワンマンオペレートを可能にした。90年代のハイビジョン収録と言えば、カムコーダーではなく、キャメラから太いケーブルが伸び、その先にVTR車があったのだ。 もちろん大手プロダクションはアナログベーターカム→デジタルベーターカム(このほかSX/IMX等も)→HDCAMという道順を進んだが、それとは別に私の会社のようにアナログベーターカム→DVCAM→HDCAM、またはアナログベーターカム(またはMⅡ)→DVCPRO→DVCPROHDと進んだところも多いはずだ。 今回のキーワード「DVW-700WS」では私の会社のページの他にヤフーオークションがあがっていた。放送機器がオークションに出品されていると商品情報を得るためだろうか、出品者か入札者かは定かではないが私の会社のページを多くの人が訪れている。しかし100万前後で入手できたとしてもオーバーホールに50〜100万円の費用がかかる事は頭に入れておかなければならない。 |

2007年07月06日(金)

「ステディ レンタル 機材」だ。このキーワードで「手軽な予算でステディーショットを実現するグライドカム 4000 Pro+スムースシューターの紹介:映像制作:SVS:株式会社千里ビデオサービス(撮影技術:大阪)」という長い名前のページが挙がっていた。いまやステディーカムやグライドカムは移動ショットの定番になってきた。 大阪でステディーカムをレンタルしている会社は「イングス」と「はんぷ」がある。イングスにはステディカムEFPがあり、はんぷにはアルテミスDV Pro/VIDEO SK/PRO VIDがある。イングスは個人向けのレンタルは行っていないが、はんぷは登録すれば個人でも借りることが出来るはずだ。検索された方の参考になればと思う。ちなみに東京では大概のレンタル会社はステディーカムやグライドカムを保有しているし、DVクラスのものであれば放送機器専門のところでなくても貸してくれるようだ。さすが首都東京だ。もし私の会社が大阪ではなく東京にあればグライドカムも購入する必要はなかっただろう。東京を羨ましく思う大阪人は私だけではないと思う。 |

2007年07月04日(水)

|

「S.V.S SONY」という検索だった。おそらく機材に貼られたシールでも見て検索されたのだろう。珍しくgooでのヒットであった。 私の会社とソニーの接点はやはりベーターカムである。カムコーダーやEFPキャメラ、スイッチャー、編集機、VTR、ベクトル文字発生器、3Dエフェクトなど、殆どをSONY製品で揃えた。       「S.V.S SONY」でソニーにまつわる様々なことを書いたが、携帯電話もソニーである。  ところが、今日のニュースで不具合が報道されていて、ドコモもから携帯電話「SO903iTV」において、携帯電話内の電話帳やメールなどのデータが消失する可能性があることが確認されましたので、「SO903iTV」の販売を一時見合わせさせていただきます。というアナウンスがあった。ソニーのパワーユーザーを自負する私としては一日も早い対応をお願いしたい。ちなみにこの小さなハイビジョンテレビだが、名前はやはりBRAVIA〈ブラビア〉である。さすがだ。 |

2007年07月02日(月)

「ドリー 車イス」というキーワードである。

ところが撮影に使用するキャメラが小型化したことで、ステディーカムやグライドカムというスタビライザー(防振装置)までが小型化し、さらにコストも大幅にダウンしたために車椅子とスタビライザーの併用が効果を上げている。   |

2007年06月26日(火)

|

「VE卓」で「日々好日」が検索されていた。ページにはハイビジョン中継車のVE卓が載っているが、これは私の会社の機材ではなく、東通さんからお借りした中継車のVE卓だ。 現在私の会社が使用しているVE卓はソニーのSD用システムでCCU-M5が4台とRM-M7Gだ。判りやすいようにアニメーションにしてみた。  CCUを上下に4台積んでいるため、アイリスやゲインの調整はRM-M7Gをモニターと同じ順に並べて使用している。RM-M7Gはトレーに納めて、使用時は引き出して操作する。  RM-M7Gは撮影に必要なオペレートは全てリモートになるが、位相調整とケーブル補償はCCU-M5本体で行う事になる。また、マスターぺデスタルは不用意に動かさないため、本来よりも小さなツマミに変更している。 ※VE卓という風に言っているが、正しくはビデオエンジニア調整卓ということになる。 |

2007年06月22日(金)

「三連液晶モニター」だ。液晶がきれいになったとはいえ、やはり見る角度、特に上下の角度に対しての明るさの変化が大きいために露出の確認には無理がある。私の会社で使っているLMD-5320はあくまで何が映っているかを確認するためのモニターで、いわばスイッチャー用に限定した使用になる。 今回のキーワードでプロテックのライブスイッチャーVSE-500が挙がっていた。  先日映像送出で行っていたケーブルテレビショーにプロテックはXDCAM-HD用の光ファイバーユニットなどを発表していた。キャメラの周辺機器や音声機材だけではなく、スイッチャーや光ファイバーアダプターなどEFP関連の製品をどんどん開発してくて、ちょっと目が離せない企業だ。今では様々な製品をソニーに供給も行っている。 |

2007年06月10日(日)

「LANCでアイリスフォロー」である。LANCとはソニーが開発したVCRやキャメラを制御する信号のことで、ソニー、キヤノンのカムコーダーやソニーの民生用VCRにLANC端子として備わっている。今回のキーワード「LANCでアイリスフォロー」というのは、LANCを使ったリモコンで絞りのコントロールをしたいということのようだ。検索されていたページでもWAKOのLANCコントローラーでズームやRECトリガー、フォーカス制御、キャラクターのON/OFFを行えるリモートコマンダーを紹介している。  しかしいずれの場合もアイリスの制御は出来ない。理由はLANCにアイリス制御のコマンドがないからである。下記のサイトにLANCのコマンド一覧がある。 http://www.boehmel.de/lanc.htm 様々なコマンドが16進のHEXコマンドで表記されているが、残念ながらIRISという文字列は存在しない。露出に関連したものとして0バイトのサブコマンドに51=Backlight、53=Exposureがある程度だ。つまりLANCの規格が変わらなければアイリスの制御は追加されないということだろう。 しかしグライドカムやアヘッドカムを使用する場合はアイリスのコントロールは必要だ。現在HDVカムコーダーで考えられるアイリス制御の方法としてCANONのコンソールを用いたIEEE1394経由での制御だ。IEEE1394(DV端子)でどれだけのことが出来るかわからないが、キヤノンのHDVキャメラなら専用のリモートコントローラーを使ってアイリスの制御は可能になる。だが他メーカーのキャメラにDVコントローラーで制御信号を送ってもキャメラ側がそのコマンドに対応していなければならない。HVR-Z1Jの場合も期待できない。 ではどんな方法でCCUを持たない小型HDVカムコーダーのアイリスを制御すれば良いのだろうか。残された方法は電子制御ではなく機械制御である。サーボモーターを使ってアイリス調整ダイヤルを回す方法だ。現在そのための回転機構を物色中だが、ほぼ最適なサーボモーターと減速機構、制御系が見つかった。そう遠くない時期にホームページ上で公開できるだろう。必要は発明の母という言葉を思い出す。 |

| 前へ | 次へ |

PHOTOHITOブログパーツ

|

ニックネーム:SENRI 都道府県:関西・大阪府 映像制作/撮影技術会社 (株)千里ビデオサービス 代表取締役& 北八ヶ岳麦草ヒュッテHPの管理人です。よろしくお願いします。 ↓色々出ます↓ »くわしく見る バイオグラフィー |