2007年11月12日(月)

「着ぐるみ 撮影現場」というキーワードで10件ものアクセスが有った。検索されていたページはFieldReportに掲載した「イオくん、ララちゃん」のキャラクタースタッフ教育用DVDを製作したときの記事だった。   最後の写真は先月「吉祥寺アニメワンダーランド」の続きの仕事となった「〜大鳥神社にぎわい・トライアングル・ぐる・グルめ〜練馬夕薬師」の時に撮ってもらった私のお宝写真である。この現場もFieldReportにアップしている。  |

2007年11月11日(日)

TBSの番組デスクから電話があった。急遽出向いてもらいたいということだ。フェーマットはベーカムである。やはり番組によっては今も健在のベーカムだ。それも全国ネットのメジャーな番組である。 ログを見た。「テレビ 技術会社 関西」どうやらこれらしい。そこでヒットしていたのはケーブルテレビショーとストリーミングのindexだった。後はTXNのオンエア告知とTOPICSだ。2ページ目には商談上手の受注者情報とみんなでつくる映像制作コミュニティの人気サイトトップ10などだ。けっこうヒットしている。  上にも書いたが今年もまたケーブルテレビショーinKANSAI 2007が21日から始まる。私の会社はメインホールのケーブルテレビ局ゾーンとイベントステージを受け持つ。刻一刻と本番が近づき、現在も打合せが進んでいる。しかしそれまでに岡山や院庄でのロケ、数本の編集アップ、そして東京で番組のMA等と非常にタイトなスケジュールになっている。 こういうときに私の知り合いが言った一言がいい。「バタバタしている。でも大きいところはもっとバタバタしているはず。」←素晴らしい! |

2007年11月08日(木)

「WV-F260」だった。なんと、約623件中の日本語サイトでは私の会社のページだけである。試しにグーグルで「WV-F260」を検索すると、やはり日本語では私のページだけである。ちなみのグーグルの画像検索も殆どが私のサイトのものだった。 WV-F260はナショナルのアナログキャメラ最終モデルで、デジタルプロセスのAQ-20D、AQ-11D、WV-F700、WV-F500よりも後から発売された機種で、それまで出ていたWV-F250BのCCDをオンチップレンズ付きFIT CCDにしたものだ。感度は2000Lux F8だが、2/1吋のためレンズが2/3吋よりも約2/3絞り明るいおかげでつい最近まで現役稼動していた。「していた」と過去形にしているが、3〜4台のスイッチング収録が重なった場合や、2/3吋で組む予算が無い現場では今年も何度か稼動している。また、1/2吋CCDのF260に2/3インチ用レンズを装着すると画像サイズが1.4倍にシフトするため望遠用として便利がいい。ナショナルのこれ以降キャメラはAJシリーズのDVCPROやDVCPROHDになり、一部昔からの放送品番であるAKシリーズはAK-HD900等がハイビジョンフォーマットで残っている。 現役は退いたキャメラではあるが、当初導入していたWV-F250の周辺機器が全て共用できることで、WV-F260の導入はキャメラヘッドのみで、ファインダーやCA、CCU、ケーブル、レンズなどはWV-F250から引き継いだものである。この点はベーカムのBVP-70のオンチップレンズ付きCCDへの換装サービスに近いものがありメーカーに好感が持てる。WV-F250〜F-260を通算すると12年以上稼動したキャメラであり、年間50回以上稼動してきたことを考えると、これまでに600現場以上をこなした事になる。とにかくよく働いてくれたキャメラだ。もしこのキャメラが無ければベーターカムへの移行や、HDCAMの導入は儘ならなかったに違いない。「ありがとうF260」である。 このキャメラを使ったシステムではCURIOのラストツアー(バナナホール)のDVDやあすか組の和太鼓プロモーション、その他様々なプログラムを収録してきた。古くなったとはいえ、愛着のあるこのキャメラはいつでも稼動できる状態で6台が機材庫の棚に待機している。当然だが今更手放す気にもならない。 |

2007年11月06日(火)

|

先のブログに書いたように北八ヶ岳の麦草ヒュッテへ行って来た。 先月24日に突然アウトバーストしたホームズ彗星が見えるだろうと期待していたが、まさにグッドタイミングだった。麦草峠は快晴で月齢22.9、風も無くシンチレーションも皆無。最高のシーイングだった。双眼鏡では核の位置も良くわかった。これならビデオも写るだろうと、取材用に持っていったHVR-Z1Jを天空に向けた。ゲインアップしスローシャッターでCCDに光を蓄積すると下のように写った。 収録はHDVハイビジョンで行い、ダウンコンバートした動画をWEBにアップした。数十秒の短いプログラムだが、特別な装置も無く撮れることが驚きだ。 http://www2.svs.ne.jp/rainweb/17P_Holmes/index.html 現在も3等級の光度を保っているようで、天気が良くなれば大阪でも十分見える明るさだ。ホームズ彗星については国立天文台が緊急キャンペーンを行っている。 http://www.nao.ac.jp/phenomena/20071102/index.html 見えたという報告をするのも楽しいだろう。 |

2007年10月22日(月)

「ブリンプ 川 透明度」である。ブリンプとは水中撮影に用いるハウジングのことだ。海や河川で水中撮影を行うとき、その映像の良否は透明度にかかっている。もちろん照明(自然光、人口光いずれも)の良し悪しでも見かけの透明度はかわるが、やはり水そのものの透明度が重要だ。 透明度といえばやはり摩周湖と思うが、私が初めて行った70年代後半に比べると今は当時の半分の20mほどに低下している。原因は定かではないが、やはり様々な環境の変化が影響しているのだろう。当時裏摩周から湖畔に下りて飲んだ「摩周の水」だが、意外と普通の水だったように記憶する。水の美味さでは白州に敵うものは無いと今も思っている。 |

2007年10月17日(水)

「AW-SW350」だった。  私のブログのサイト内検索で5件が検索されるように、とにかくよく使う。しかし便利なFSもFSを使用しないジェンロックモードに比べるとどうしても周波数特性やS/Nは落ちる。やはりキャメラのスイッチングに用いる場合はキャメラにBBを送ってゲンロックする方がベストだ。愛用のSW-350は稼働率も高く、十分元が取れた機材だが、残念ながらこのスイッチャーはSD専用であり、新製品のAV-HS300のようなマルチフォーマットには対応していない。新規購入ではハイビジョン対応のAV-HS300が良いだろう。 |

2007年10月14日(日)

|

「ステディーカム バランス 調整」での検索だった。 ステディーカムとは、キャメラ用の防振装置(スタビライザー)のことで、昨日放送していた「踊る大捜査線」でも各所に用いられていた。映画撮影においてはステディーカムは必要不可欠なものとして定着している。だが、ステディーカムは高い。高すぎる。Steadicam Flyerシリーズでも130万〜300万、Steadicam Clipperシリーズでは500万〜700万、Steadicam Ultra2シリーズに至っては800万〜1100万という価格である。中にアマチュア向けのSteadicam Merlinが本体14万とMerlin用 アーム&ベスト34万で格安だが、やはり機構はそれなりである。他にもABCなどから様々なスタビライザーが出ていたりするが、スタビライザーにとって「バランス」は非常に重要で、時にテープの残量によってバランスが変化して再調整を余儀なくだれることもあるくらいだ。 以前はステディーカムSKを使用し、ベーターカムを搭載していたが、ステディーカムSKがレンタルだたっために借りる度にバランス調整を余儀なくされた。時に1時間近く費やすこともあった。さらに毎日トレーニングをしてステディーカムをオペレートしているわけではないから、体力的にもきつく、また普段使用しない筋肉を使うために撮影後は極度の疲労のために一般撮影との併用は不可能に近かった。それでも若かったおかげで、歌手「金田たつえ」さんのロケでは通常撮影とベーターカムを搭載したステディーカムのオペレートを私自身が行った。今ではそんな無茶はやらないし、また出来ないと思う。 ところが昨年、システムファイブの担当者とのやり取りのなかでグライドカム4000PROとスムースシューターの話が持ち上がった。ちょうどその頃は前年に導入したソニーのHVR-Z1Jの可能性追求に積極的で、様々な専用特機も開発中だった。早速その話に乗り、グライドカム4000PROとスムースシューターのテスト運用を行った。結果は自社保有という判断に至った。その時のレポートがシステムファイブのサイトにある。     他にも私の会社では小型ハイビジョンキャメラと特機を組み合わせた撮影方法を色々提案している。例えばミニジブを使用した現場や、レールドリーを使用した撮影などだ。   また必要に応じて長尺のJIMMY JIBなども用意する。もちろん予算次第だ。そして当然だが、通常撮影+グライドカムオペレーションの場合は通常ギャラでは行えない。キャメラマン人件費+オペレーション料ということになる。下は龍谷大学の修景事業のVPと同時進行したK塾のお天気フィラーのクレーン撮影。WISHの西社長のオペレートである。見事な軌跡を描かれていた。  |

2007年10月12日(金)

「手術手技中継 配信」である。昨日「医龍-Team Medical Dragon2」を放送していたからだろうか。もちろん私も見ていた。興味があったのは明真大学の医療レベルを全国にアピールするための公開手術(手術の映像を別会場に生中継)である。というのも、来週NTTの光ファイバーを用いた手術手技双方向ライブを行うからだ。関東にある某病院の複数のオペ室と関西にある1000人以上のキャパを持つホールを双方向で繋ぐのである。受信映像が2回線、送信映像が1回線で音声は6回線となる。衛星を使わないので天候には左右されないが、回線数が多いので複雑である。私が担当する関西では大型スクリーンを2面とライブキャメラ1台、そして動画用のコンピューターがソースになる。本番を控えて目下イメージトレーニング中である。 ↑これは肝臓切除術のワンシーンだ。 グロテスクにならないように画像は色情報を抜いている。 |

2007年10月07日(日)

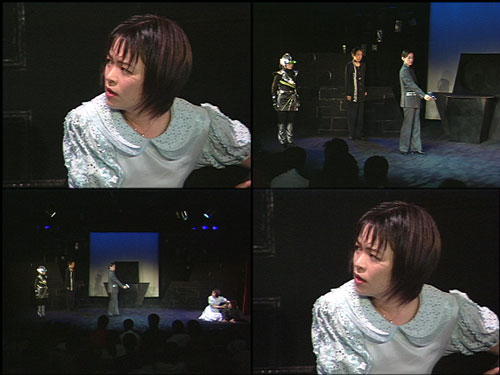

仕事で井の頭公園に来ている。今回の映像スタッフは私1人である。   他にも声優の大竹宏さんや氷上恭子さんたちのステージ↓  「メイジーちゃんショー」↓、「ボノロンといっしょに遊ぼう」などがあった。  17時半からいよいよ映画館の開演になる。スクリーンは4:3の200インチ。井の頭公園の野外ステージには十分な大きさである。さすがに10月だけあって、日が落ちると肌寒い。それでも大勢の親子ずれが最後まで観てくれた。  本来Field Reportへの掲載とするところだが、出先のためブログにアップした。 |

2007年10月02日(火)

|

気になることがあったので試してみた。地上波デジタルとアナログ地上波の画質比較である。当然地デジはHDで、アナログ放送はSDだから地デジが優れている。実際ハイビジョン液晶テレビで地デジとアナログ放送を見比べるとSDは甘いというよりも汚いと感じるのだ。ところがアナログ放送をブラウン管で見る限りはかなりきれいに見える。しかし今後新しくブラウン管テレビを購入する人はよほどの変人かマニアに限られるだろう。やはりハイビジョンに特化した液晶パネルやPDP、有機EL等ではSDのアナログ放送は見るに耐えないのだろうか。つまりアナログ地上波が停波する2011年を待たずしてSDは衰退してしまうのか? 見るに耐えないSD画質ではこれまで放送局が蓄積してきた膨大な映像資産(SD)は宝の持ち腐れとなってしまう。それどころか、番組でよく使われるVX2000やPDによる取材、そしてビデオジャーナリストによるSD映像も存続が危ぶまれる。最近仲間内で「今後は4:3のSDは無くなるのだろうか?」とか「本当に2011年にSD放送は無くなるのか?」などということが囁かれている。はたしてどうなのか。私は2011年には確実にアナログ放送は止まると思う。しかし4:3のSD取材は暫定的に続きそうな予感がする。 実は今日、志村けんのバカ殿を地デジで見ていた。ハイビジョン放送への4:3はめ込み画面で当然素材はSDである。だが液晶で見ていてもけっこうきれいに見える。同じ放送をアナログで見るとやはり汚い。双方を比較するために画面を撮影してみた。 これは地デジのハイビジョン放送にはめ込まれたSD素材の画面だ↓  そしてこれは地上波アナログ放送の画面↓  全体を見る限りはさほど違わなく見えるが、部分を比較するとその差は大きい。 地デジハイビジョン放送にはめ込まれたSD素材の部分拡大↓  これは地上波アナログ放送の部分拡大↓ 部分を見ると確実に差があることが判る。いずれもD2のSD素材だと思うが、ハイビジョンにアップコンバートされた地デジの場合はブラウン管で見ていたものと変わらない解像度を示している。これならテレビ放送がすべてデジタルハイビジョンになっても4:3のSD素材は十分活用できるだろう。それどころか、液晶で見る限りSDをきれいに見ることが出来ないアナログ放送は一日も早く止まって欲しいと思ってしまう。 結論を言うと、アップコンバートされたSD素材は液晶モニターでも十分高画質に鑑賞できるということだ。実際これまでにHDCAMで取材した番組もディレクターはVX-2000を回していた。国営放送を除けば今しばらくSDによる取材は並行するのではないだろうか。 |

2007年10月01日(月)

最近業界でXDCAM EXが話題になっている。なかなか精悍な面構えである。製品名はPMW-EX1希望小売価格 840,000円(税抜価格 800,000円)ということで、ココにPDFのカタログがある。 メーカーによると フルHD 1/2型3CMOSセンサー搭載 ハンディタイプカムコーダーとして初めて1/2型フルHD(有効画素1920×1080ドット)3CMOSセンサーを搭載。CMOSには、弊社製・新開発“Exmor TM”CMOSイメージセンサーを採用しており、大型撮像素子により、高解像度、高感度、広いダイナミックレンジなど、ショルダーカムコーダーと同等クラスの描写力を実現しました。 SxS TM メモリーカードに長時間のHD記録 記録方式には高画質と長時間記録を両立するMPEG-HD圧縮方式、音声記録にはリニアPCMを採用。記録モードはHQモードとSPモードの二つのモードを搭載。HQモード(35Mbps)では1920×1080ドットのフルHD記録を実現。加えて1280×720ドットの記録も選択でき、16GBのSxS TM メモリーカードに約50分間のHD記録が可能。SPモード(25Mbps)では1440×1080ドットで約70分のHD記録が可能で、1枚のメモリーカードで、長時間記録を実現しました。 マルチフレームレート対応 シネマなどでよく使用される23.98p記録やさらに29.97p記録を搭載しました。これらは720pだけではなく1080pでもネイティブの記録が可能となっています。さらに59.94iと50iの切り替えも可能で、幅広いアプリケーションでの運用が可能となります。 スロー&クイックモーション フィルムカメラの早回し(オーバークランク)撮影、遅回し(アンダークランク)撮影と同様のスロー&クイックモーション機能を搭載しました。720p時には60フレーム、1080p時には30フレームまでの間で、1フレーム刻みで可変可能。例えば720/23.98p記録時に撮像のフレームレートを60フレームに設定すると1/2.5倍速のスロー映像が記録可能です。 フジノン製光学14倍ズームレンズ装備 レンズにはフジノン製の光学14倍ズームレンズを採用しました。広角側の焦点距離は35mm換算で31.4mmを実現し、広い画角での撮影にも適しています。また、フォーカス/ズーム/アイリスの操作リングはショルダーカムコーダーと同様、レンズ筒上に独立して配置され、プロフェッショナルの操作性を継承しています。さらに、前後にスライドする新機構のフォーカスリングを採用し、オートフォーカス機能を装備するほか、フォーカス目盛りを装備したフルマニュアルフォーカスモードに切り替えることも可能です。 ということだ。いたれりつくせりの仕様で、価格も80万、おそらく実勢価格は65万程度であろう。もちろん購入リストに加えるべきところだが・・・ どうしても気になることがある。記録用メモリーカードの価格だ。 “SxS PRO TM”(メモリーカード)『SBP-16』(容量:16GB) 希望小売価格:オープン価格 発売予定日:2007年11月下旬 ということで今のところ何とも言えないが、WEBを検索すると 店頭予想価格は8GBが6万円前後、16GBが11万円前後の見込み。なお、PMW-EX1には8GBのSxS PROメモリーカードが1枚付属する。 ちなみにこの16GBメモリーで50分のHD記録が可能だ。もし16GBが11万であれば、40分当たりの記録コストは11万×4/5=8万8千となる。何故40分で考えるかといえば、HDCAMの記録時間がスモールカセットで40分だからだ。ではHDCAMの記録コストは、といえば40分テープの実売価格は1本約4000円。つまりHDCAMの場合はPMW-EX1の1/20ということになる。←ハードディスク等のストレージに落としてフォーマットすればよいと言われるかもしれないが、ロケ現場ではそんなことをしている暇は無い。で、実際にロケにいく場合は概ね1箱(10本)を用意する。それでも16GBの半額以下だ。多めに2箱(20本)用意してもまだHDCAMの方が安い。再利用できるメモリーではあるが、HDCAMテープ10本に相当する枚数なら400分を50分で割った枚数=8枚の16GBメモリーを持っていかなければならない。これだけで88万円ということになる。20本相当なら当然176万円だ。テープとは違って何十万回と再利用できるメモリーであってもメディアへの初期投資が大きすぎるのではないだろうか。 ※検証した訳ではないため、未確認情報として記しておこう。 SxS TM メモリーカードだが、これはExpressCard規格に準拠ということである。とすれば、Transcend Informationグループ100%出資の日本法人トランセンドジャパン株式会社のExpressCard/34 Solid State Diskが使えないだろうか。これが使えればオンラインショップで32GBが¥69,700 (税込)で手に入る。16GBなら¥39,700 (税込)だ。実機にて検証する価値はあるだろう・・・と期待してしまうのだが、転送速度が余りにも違いすぎる。ミニバイクとF1ほどの差だ。およそ3倍の価格で6倍以上速い転送速度を持つSxS TM はもの凄いメモリーカードだということである。 ※読み出し速度を比較 SxS PRO: 読み出し速度 100MB/s トランセンドジャパン: Read up to 18MB/s, Write up to 8MB/s メモリーカードの価格はさておき、では実際にこのPMW-EX1にどんな仕事をさせればよいのだろうか? オーバークランクによるスロー&クイックモーション? マルチフレームレートによるキネコ素材? それならシネアルタやバリカムがあるではないか。ということだ。まさかこのPMW-EX1で1日の撮影費で20〜30万は取れないだろう。さらにメモリーに対する不安も否めない。CCDの画素抜けの原因と考えられる宇宙線の影響だ。高密度化したメモリーのセルの元素数を考えると高エネルギーの素粒子によってカタログツリーが破壊されるということも考えるべきだろう。まさかこの薄いメモリーカードが宇宙線対策を施してあるとは思えない。デジカメのメモリーカードのエラーで痛い目にあったことのある人ならやはり不安を拭い去ることはできない。 とすれば、HD-SDI出力を用いてマルチキャメラ収録だろうか。最近プロテックなど数社から小型カムコーダーをEFP運用するためのドック(正式な名称ではない)が売り出されていて、プログラムタリーやリターンビデオにも対応できるそうだ。たしかにソニーはこういった周辺機器を現在発売していない。それよりも展示会のソニーブースにそういったサードパーティーの製品を使った状態で展示しているくらいだ。担当者曰く「こういう周辺機器をソニーが作るよりも開発から製品化まですべてお願いした方がコストも安くなります」だそうだ。たしかにそうだろう。現状の業務用ユーザーの数×今すぐHD化を望む業務用ユーザー数を考えると大手メーカーのラインには流せない。 そこで考えることは業務用ユーザーの本格的なHD化の時期である。当然2011年のアナログ地上波=SDの停波時期までであることはほぼ決まっている。だがこれが来年か再来年か、はたまた停波寸前になるかは判らない。一般家庭にHD-DVDやBDが普及しまくるまでは放送や企業のイベント以外ではHD納品は難しいだろう。ただし、ディスクとは違った画期的なメディアが生まれれば話は変わる。もしかすると円盤以外のメディア(チップ)や、サーバーが普及するかもしれない。HD化については半年先も予測できないほど混沌としているのが現状である。 さて、ここで私が望むHD製品の話に入る。 現在ソニーが出している標準スタイルの放送用HDがHDCAMであり、業務用HDはXDCAM-HDである。HDVも業務用の部類に入るが今回は除外する。この業務用HDカムコーダー(XDCAM HD)に使用するメディアはBDと同じ種類の光磁気ディスクで、時間当たりのコストはDVCAMとさほど変わりは無い。だが、やはり回転ディスクという機構からメカが存在し、半導体メモリーのXDCAM-EXやP2CAMに比べると耐衝撃性に不安がある。それに完全なEFP仕様は無い。やはりこれもプロテックの製品に依存しなければプログラムタリーやリターンビデオを使うことが出来ない。 そこで考えることはDXC-D55シリーズのHD化である。現在業務用SDスタンドアローンキャメラの最高峰として位置付けられるD55はトライアキシャルや光ファイバーなどにも対応している。しかし今後は業務用としてのHDスタンドアローンキャメラが文教用やCATV用として必ず必要になるはずだ。それに対応するものがDXC-D55のHDモデルHXC-55シリーズ←(私が勝手に言っているだけで、ソニーの思惑は判らない)である。もちろんCCUや光ファイバー、HD-SDIスイッチャーも含んだトータルシステムでの業務用HDである。おそらく収録据置機によるXDCAM HDディスク記録であろう。出来れば松下のP2CAM HPX-555と同様にキャメラ本体に16GBのSxSメモリーカードを4枚程度搭載できると嬉しいところだ。こういった製品が出てくるまではHD/EFPは東通やエキスプレス、コールツ、テークワンといった中継会社に協力していただき、自社機材によるHD収録はENGに限定してHDVやHDCAM一体型カムコーダーで我慢しておこう。そしてマルチキャメラEFPはSDで行うことが我々のみならず、顧客にとっても得策ではないだろうか。顧客をリードするのは良いが、先走ってしまえば誰もついて来ないのである。もちろん予算さえ計上していただければ私の会社も放送用HDキャメラや中継車を用いたハイビジョン収録を行っている。また近い将来、業務用HD/EFPシステムが発売される頃には一般家庭のHD環境も整備されているであろうし、必然的に市場から業務用HDシステムの発売が求められる。 以前ある展示会でS社の技術者と話した時、「今しばらくはSD機材の延命に努めてください。」と仰っていた。まさにその通りだ。SDで稼いで、まともな業務用HDシステムが発売されれば一気に進む!当然4CAM/EFP/アイソレーション対応のフルシステムである。今ならHDC-1600/HDW-1800orHDW-M2000等で総額は億に達してしまう。とても業務用としては採算が取れない。業務用なら4CAM/EFPでHXC&XDCAMHDで総額2〜3000万程度が妥当なところだ。趣味で機材は購入できないのである。ここで改めてSDの延命を力強く語ってくれたS社の社員に心から感謝を申し上げる。 PMW-EX1について否定的な意見でソニーには申し訳ないが、PMW-EX1に最も適した用途は水中撮影ではないだろうか。このキャメラをハウジングに入れればHDCAMに遜色ない画質で、もちろんHDVよりも高精細な水中映像が期待できる。メモリー1枚でフルHD50分ならタンク1本でお釣りがくる。3本も潜れば死んでしまう。16GBメモリー2〜3枚あれば十分だし、1枚でも休息中に十分ストレージに落とせるだろう。HVR-Z1Jのハウジングが市場から消えた今、強く希望するものはPMW-EX1用の水中ハウジングである。 (文責:株式会社千里ビデオサービス代表取締役笹邊幸人)

|

「AHEADCAM」で韓国の検索エンジンからアクセスされていた。検索結果にはキャメラマンのブログがあり、私のサイトを翻訳して掲載していた。 さて、AHEADCAMとはなんぞやということだが、これは私が開発?した小型カムコーダー用のスタビライザーの名称である。   ただ、自分が付けた製品名をキーワードにして海外から検索されるということは少し嬉しい気がする。千里ビデオサービスも国際的になったものだ・・・と。 |

2007年09月25日(火)

「HD編集にカノープス」である。このページがヒットしていた。 HD編集といっても、ノンリニアで行う場合は従来のSDと大差は無い。640×480の画面解像度が1920×1080に変わっただけである。ただし撮影キャメラや収録VTR、編集環境を構築するハードウエアが全く違ったものになった。これについてはまた後日書くことにするが、リニア編集に比べるとノンリニアでは設備投資が圧倒的に少なくて済む。 まず編集用VTRの台数だ。リニアでは最低2台、特殊効果を加える場合は3台以上が必要になるが、ノンリニアでは1台で済む。さらにタイトラーやテロップ装置もホストコンピューターにインストールしたソフトウエアで事足りる上に、三次元特殊効果を行うスイチャーやDVEもソフトウエアで行える。設備投資ということではリニアの1/5〜1/10程度で済む。例えば家庭で撮影したビデオもムービーメーカーやiMovieで編集すればパソコン代さえ用意すれば済むことと似ている。一昨日の記事で書いたが、こういうことがビデオ制作の価格を極端に低価格化させている原因だと思えるのだが、リニア編集とノンリニア編集とでは、いったい何が変わったのだろうか。私が思うには結果としてはそれほど変わってはいない。つまりノンリニアでも、リニアでも、目的は同じで、単に手段が異なるだけでしかない。ただし再生用VTRと録画用VTRのみで行う1対1のカット編集ではノンリニア編集には太刀打ちできない。もちろんテロップ装置やスイッチャー、三次元デジタルエフェクト、複数の再生用VTRが備わった状態での比較である。 私にとってノンリニアへの移行によって最も大きく変わったことといえば、液晶モニターへの移行ではないかと思う。液晶モニター=ノンリニアというのは正しくは無いが、ノンリニアへの移行時期が、ちょうどパソコンモニターの液晶化と同時期だったからである。リニア時代もマッキントッシュは多用していたが、いずれもCRTが標準モニターであり、液晶といえば見る角度によって明るさが大きく変化し、限界角度を超えるとネガに反転して見える粗悪品もあった。これでは映像評価どころか、パソコンのデスクトップとしても使い物にならない。 それが2004年のアテネオリンピックに合わせたかのようにパソコンモニターやテレビモニターが一気に高画質化(広視野化)した。同時に一般放送も一気にハイビジョン化した。結局この時期が私の会社の液晶移行時期になった。 液晶化する前は照明が明るいとマスモニが見づらいために、編集室ではモニターへ照明があたることを嫌って下の写真のような照明器具を用いていた。これは私の会社のリニア編集卓の天井に取り付けた照明器具である。   ノンリニアの効果は絶大だが、それに付随した大きな環境変化は液晶モニターによる編集時間帯の変化ではないだろうか。これからは爽やかな季節を感じながら、気持ちのいい編集が行える。  |

2007年09月20日(木)

|

「PremierePro シンクロール編集」だ。検索されていたページは私のブロガリのページだった。 シンクロール編集とはリニア編集時代からよく使ったスタイルで、同じタイムコード(映像が同じ時間軸上にあればタイムコードは揃っていなくてもよい)が記録された複数のテープを同時に走らせて行う。これがノンリニア編集になると複数の素材を同じタイムラインに貼り付けて複数レイヤーのピクチャーinピクチャーによって1モニターで行うことが出来る。下は現在行っている編集のモニター画像だ。左上がC-1、右上がC-2、左下がC-3、右下が現場スイッチングのPGM(プログラム)である。カノープスコーデックで圧縮されたタイムラインを動かすと4つの映像がストレスを感じることなくリアルタイムに動いてくれる。   Pentiumを作ったインテル、Windowsを作ったマイクロソフト、Premiereを作ったアドビ、これらの企業、開発者のおかげで数十万〜数百円の費用でポストプロダクションをデスクトップに構築出来るのが今のDTV業界である。恐ろしくもあるが、面白い時代でもある。 |

2007年09月15日(土)

|

「セスナのビデオ」だった。検索されたページに載っている動画はセスナの離陸の様子をデジカメのムービーで助手が撮影したものだ。場所は小牧。桑名の仕事で木曾三川をベーカムで撮影したときのものだ。 最近はセスナよりもヘリによる空撮の方が多くなった。コスト面ではヘリよりもセスナが断然優位だが、「防振ではヘリにウエスカムを搭載したもの以外は考えられない」ということだ。確かにウエスカムは高性能な防振装置だが、その分非常に高価で、ヘリ、キャメラ、人件費を加えると1時間で50万は軽く超えてしまう・・・だった! 「だった!」というのはつい最近までということである。つい最近この常識が覆った。私が使う航空会社がウエスカムに匹敵する三軸ジャイロを開発し、池上のハイビジョンキャメラを組み込んだ。収録はHDCAMである。コストは従来の約半分ほどになる。画期的だ。ただしキャメラはウエスカム同様、すべてリモコン操作となり、普通のキャメラワークとは全く異なる。外科手術の撮影で使用する無影灯キャメラのようなものになる。 同じ日の検索キーワードに「空撮 HDCAM 大阪」というものがあったが、私の会社ではすでにヘリコプターによるHDCAM防振撮影に対応している。 話は変わるが、昨日八尾へ向かう途中で激しい夕立にあった。これがその時近畿道から撮影した写真だ。おそらくマイクロバーストが発生しているだろう。もしも小型航空機でこの写真のような下降気流に巻き込まれればひとたまりもない。  これまでに私は北アルプスや摩周湖、支笏湖、流氷のオホーツク海などで何度も乱気流には巻き込まれたが無事だ。しかし、かってBOAC機を富士山麓に叩き落したダウンバーストのような現象には恐怖を感じざるを得ない。 |

| 前へ | 次へ |

PHOTOHITOブログパーツ

|

ニックネーム:SENRI 都道府県:関西・大阪府 映像制作/撮影技術会社 (株)千里ビデオサービス 代表取締役& 北八ヶ岳麦草ヒュッテHPの管理人です。よろしくお願いします。 ↓色々出ます↓ »くわしく見る バイオグラフィー |